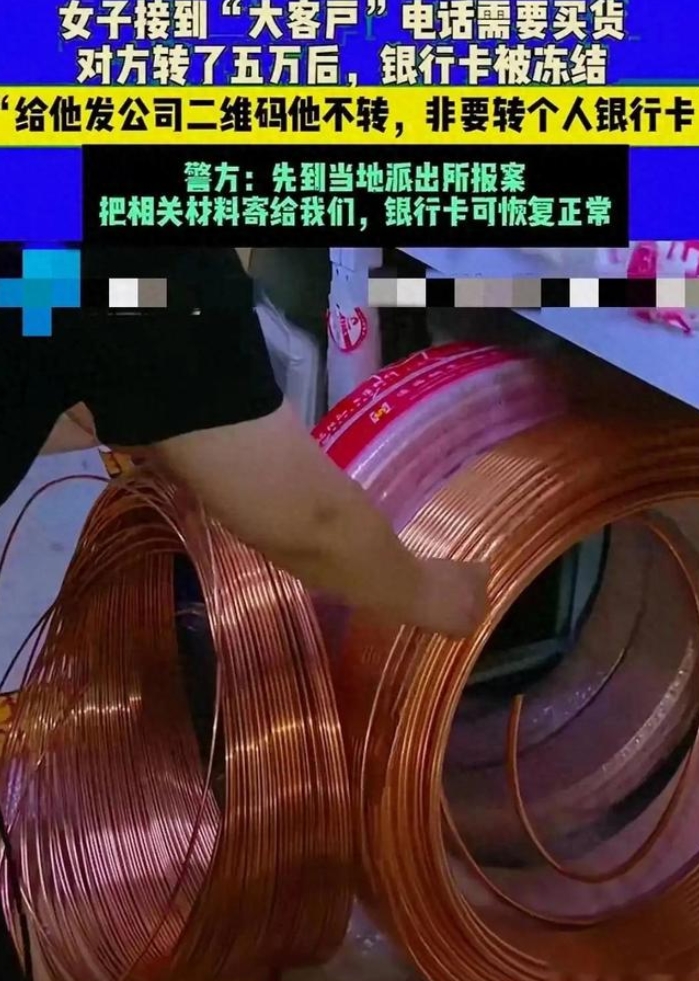

河南郑州,女子做钢材生意,有天来了个大客户,开口要66吨盘螺,并打了20万定金过来,女子把货发出后,对方顺利签收,她也收到了尾款,谁知第2天,女子发现账户被冻结了,原因是对方打来的资金有问题,女子觉得太冤了,就联系帽子叔叔,说她只是正常收货款,现在货也没了钱也没了,工作人员却说,对于你们来说是货款,对于我们来说是被骗的钱,女子绝望了! 66吨盘螺,这单能顶小半年利润! 今年8月28日上午,郑州钢材商杨女士接到陌生电话时,手机屏幕上跳动的深圳号码让她既兴奋又疑惑。 对方自称姓李,语气爽快地敲定采购细节,当天就转来20万定金。 杨女士特意核对了对方发来的营业执照照片,商丘某劳务公司的名称与项目地址清晰可见。 她笑着让会计发去公司收款二维码,却被李先生以“财务流程麻烦”为由拒绝。 就转你个人卡吧,我们老板都这么操作,电话里的催促让杨女士犹豫片刻,想着定金已到账,便把自己的银行卡号发了过去。 第二天货车司机反馈货物顺利签收,尾款到账短信响起时,她还在朋友圈发了条“感恩大单”的动态。 8月29日清晨的银行短信彻底打破平静:“您尾号XXX账户因司法冻结暂停使用。” 杨女士冲进银行柜台,工作人员指着电脑屏幕上的冻结信息说,山西警方冻结的,说是涉及诈骗资金。 她拨打李先生电话,对方先是惊讶表示“不知情”,两天后便彻底失联。 更让她崩溃的是,联系营业执照上的劳务公司时,对方明确表示“没这个人,也不用钢材”。 山西警方的回复像一盆冷水,这笔钱是电信诈骗赃款,要原路退回给受害人。 杨女士拿着厚厚的发货单和物流记录辩解,我这是合法货款啊! 可电话那头只传来,对我们来说,这就是被骗的钱。 她瘫坐在办公室椅子上,看着墙上“诚信经营”的牌匾,突然发现自己不仅发出去的66吨钢材没了着落,连垫付给钢铁厂的货款也可能打水漂。 警方后来披露,骗子先骗取山西受害人钱财,再通过李先生下单买钢材,用赃款支付货款,最后将货物转手变现完成洗钱。 而杨女士的个人账户,成了这条黑色链条上最无辜的一环。 更让她无奈的是,本地警方表示解冻需要山西警方发协查函,而对方连解冻时间都无法确定。 今年公安部修订的《资金冻结规定》里明确要求,冻结资金要“严格区分涉案财产与合法财产”,对企业经营账户应“慎用冻结措施”。 可现实中,杨女士的账户被全额冻结,连与案件无关的资金也无法动用。 根据2025年新规,她有权在7个工作日内提出异议申请,但需要准备完整的交易证据链。 难道每次收款前都要查客户资金来源?杨女士的疑问道出了中小商户的困境。 按照《大额交易管理办法》,个人账户单日收款超50万元就会触发监控,但正常经营的资金往来往往难免大额交易。 像李先生这样要求个人账户收款的“潜规则”,在建材行业并不少见,却给骗子可乘之机。 值得关注的是,宁波和舟山警方今年建立的“跨地域反诈协作机制”或许能提供借鉴。 他们通过数据共享实现涉诈资金“秒级预警”,半年内拦截8起转账挽回50万元损失。 如果这样的机制能在全国推广,或许能减少杨女士这样的误伤。 最高检近期也强调,要建立“第三人损失补偿制度”,不能让合法经营者为诈骗分子买单。 如今杨女士的办公室里,堆着厚厚的申诉材料:营业执照、购销合同、物流GPS轨迹、聊天记录截图…… 她每天都在给山西警方发邮件,附上这些能证明交易真实性的证据。 当警方全力追赃挽损时,也需要给诚信商户留一条自证清白的通道。 毕竟,保护受害人权益不该以牺牲合法经营者利益为代价。 正如杨女士在申诉材料最后写道,希望法律能分清赃款和货款,别让老实人流汗又流泪。 这不仅是一个商户的心声,更是对交易安全与权益保护的深切期盼。

评论列表