在科技飞速发展的今天,人形机器人逐渐从科幻作品中走进现实,吸引了无数人的目光。从工业生产到家庭服务,从医疗护理到教育娱乐,人形机器人的潜在应用场景极为广泛。然而,目前其高昂的价格却如同一道难以逾越的鸿沟,阻碍着它们大规模走进我们的生活。那么,一个备受关注的问题随之而来:人形机器人未来价格会逐渐下降吗?今天,就让我们一同深入探讨这个充满悬念的话题。

现状:价格居高不下,普及之路艰难

当前,市面上的人形机器人价格普遍令人咋舌。以波士顿动力的 Atlas 机器人为例,其售价高达百万美元级别,即便是一些功能相对简单、面向特定应用场景的入门级人形机器人,售价也往往在数十万元人民币。如此高昂的价格,使得人形机器人仅能在少数高端科研机构、大型企业的特定项目中得以应用,对于广大普通消费者和中小企业而言,它们就像遥不可及的 “奢侈品”,普及之路困难重重。

高价根源:多因素交织,推高成本

研发成本高

人形机器人堪称多领域前沿科

技的结晶机械工程赋予其灵活的躯体,人工智能赋予其智慧的 “大脑”,传感器技术为其打造敏锐的 “感官”,控制算法则确保其稳定运行。研发一套能让机器人实现稳定行走与复杂动作的运动控制算法,可能需要耗费数年时间和巨额资金,这些投入最终都被分摊到每一台成品机器人上,使得成本大幅增加。

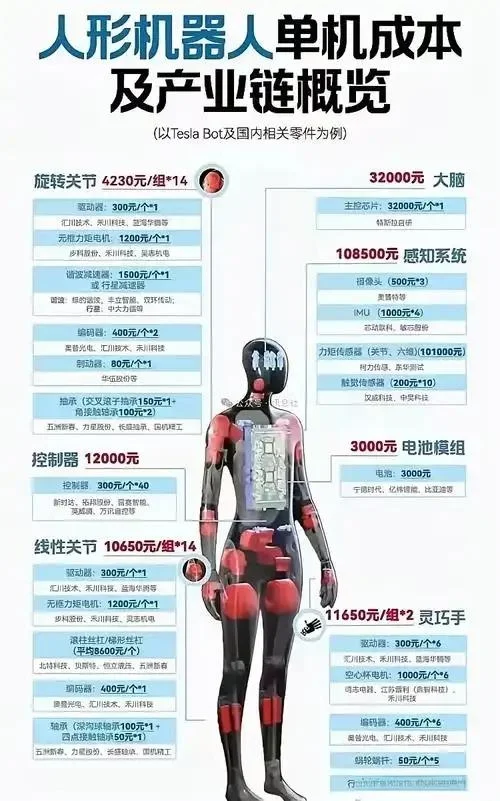

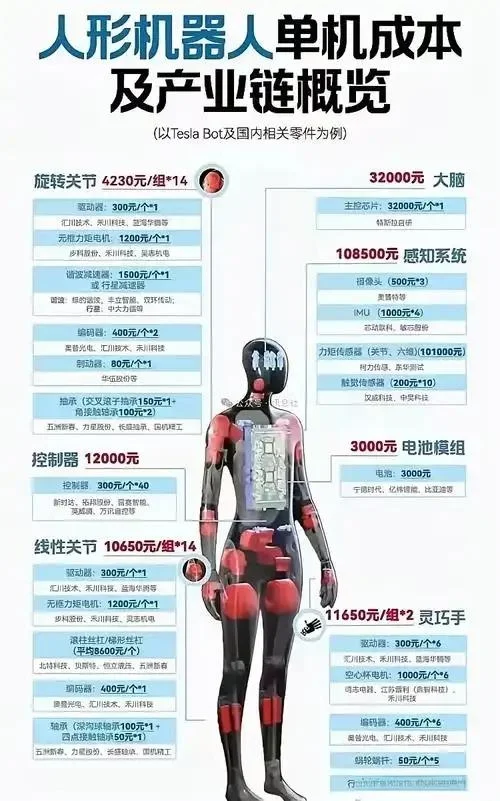

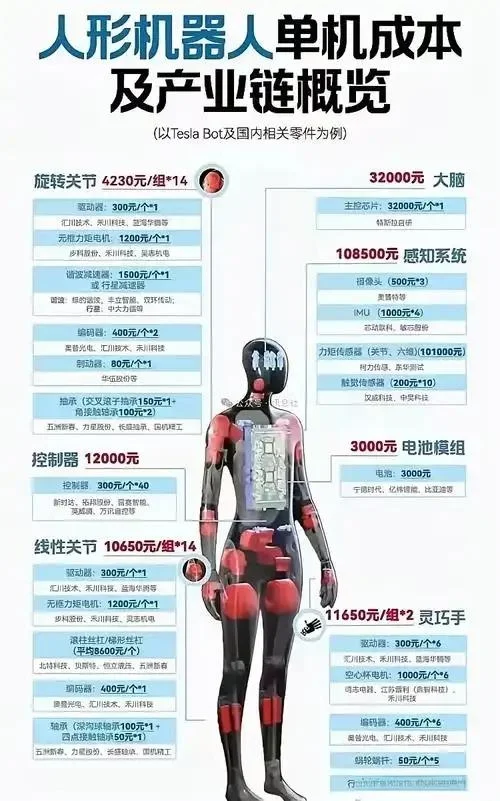

核心零部件昂贵

机器人的 “关节”—— 执行器,需具备高精度、高功率密度和高可靠性,制造成本高昂。用于环境感知的激光雷达、高精度惯性测量单元(IMU)、力控传感器等高端器件,价格也都不菲。例如,性能较好的激光雷达,单价可达数万元。这些核心零部件的高成本,直接拉高了人形机器人的整体造价。

生产规模小

目前,人形机器人的生产尚未形成大规模量产的局面,多处于 “作坊式” 生产阶段。缺乏成熟的自动化生产线,主要依靠人工进行组装和调试,生产效率低下,人力成本和时间成本大幅增加,难以形成规模经济效应,致使产品价格居高不下。

价格下降曙光初现:多股力量共同驱动

尽管现状严峻,但从长远来看,人形机器人价格下降的趋势已初现端倪,背后有诸多因素作为强劲驱动力。

技术进步与成本优化

随着自动驾驶等相关产业的迅猛发展,传感器成本不断降低。激光雷达在过去十年间成本下降了数十倍,未来有望进一步降低。同时,摄像头、毫米波雷达等传感器产业链也愈发成熟,价格持续走低,为人形机器人降低成本提供了有力支撑。机器人专用基础模型的开发,让开发者无需从头开始训