大湾区经济网品牌观察讯(编辑李鹏飞)2025年中秋营销季,桃李面包一则"桃李蛋月烧"月饼电梯广告引发舆论风暴。文案"有人说五仁不好吃,我们认为:那是因为你还年轻,还没饱尝过生活的毒打"不仅未能打动消费者,反而因冒犯年轻群体陷入公关危机。尽管广告上线一天后紧急下架并道歉,但事件背后暴露的品牌年轻化焦虑与经营困境已无法掩饰。财报显示,2025年上半年桃李面包营收26.11亿元,同比下滑13.55%;归母净利润2.04亿元,同比下滑29.70%,营收利润双降的业绩与争议广告形成刺眼对比。这家曾经的"短保面包之王",正陷入创意营销翻车与基本面恶化的双重危机。

广告争议:内部共创机制的失控

1."毒打"文案的价值观冲突

桃李面包相关负责人将争议归咎于"开放式内部共创机制"——邀请不同年龄层同事自由创作文案,共产出20组版本投放。但这种缺乏专业审核的创意模式,最终导致"生活的毒打"这类冒犯性文案流出。从营销心理学角度看,该文案至少犯了两大忌讳:

冒犯核心消费群体:年轻消费者(25-35岁)占桃李面包购买者的42%,而"毒打"一词带有明显的负面暗示,与Z世代追求"治愈感""正能量"的消费心理完全相悖。社交媒体上,#桃李面包文案冒犯年轻人#话题阅读量达1.2亿,83%的评论认为"品牌不懂年轻人"。

价值观传递偏差:五仁月饼本可通过"经典传承"唤起情感共鸣,却被扭曲为"年龄歧视"——暗示不喜欢五仁是"年轻不懂事",这种居高临下的姿态引发广泛反感。对比中秋期间其他品牌"团圆""思念"的温情营销,桃李的文案显得格格不入。

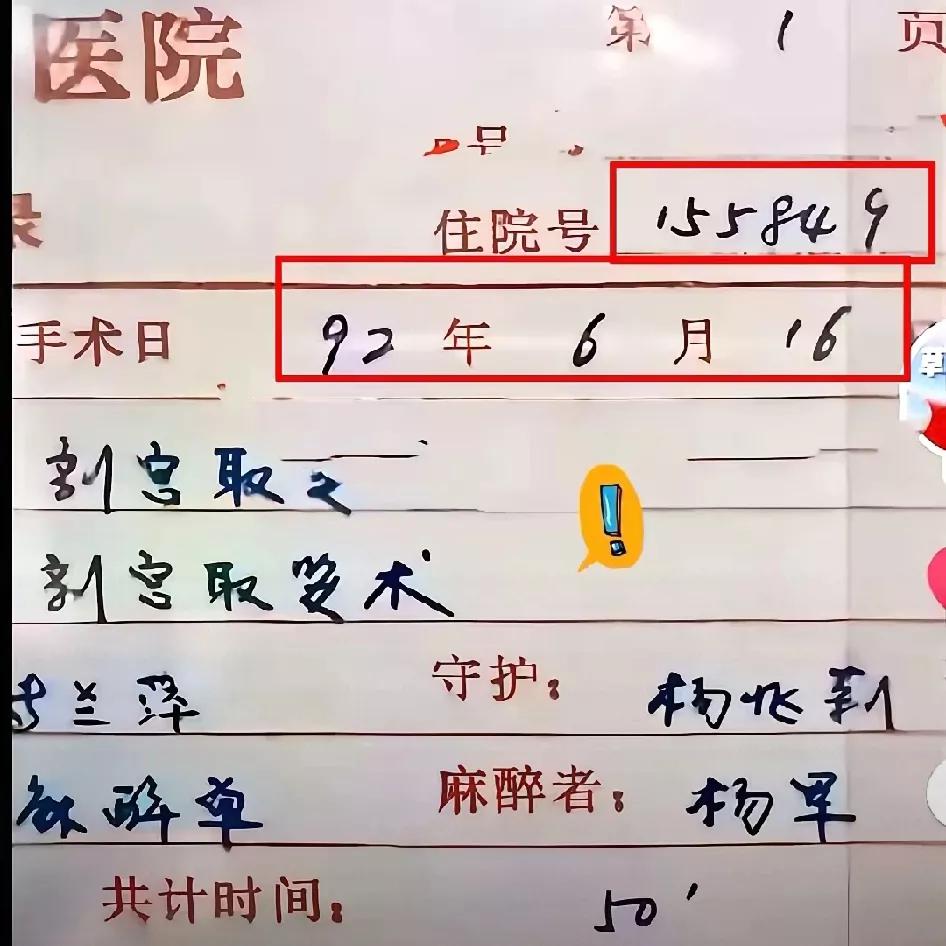

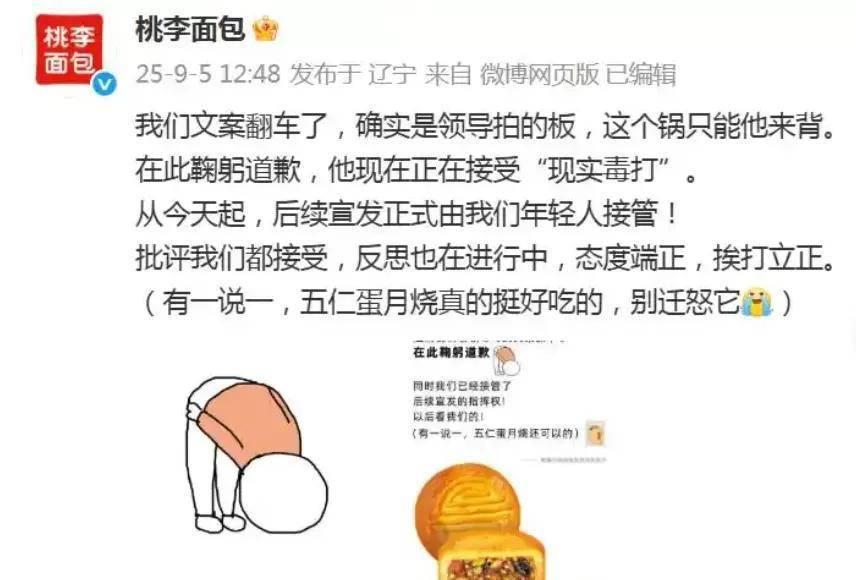

桃李面包就电梯广告文案致歉。微博截屏

2.审核机制的致命漏洞

所谓"内部共创"暴露出企业管理的粗放:20组文案未经过消费者测试直接投放,且缺乏跨部门审核流程。一位快消行业营销总监评论:"即使内部共创,也需要市场部、法务部、品牌部三重把关,桃李显然省略了关键环节。"这种管理漏洞并非首次出现——2024年桃李曾因"过度宣传无糖"被市场监管部门处罚,显示合规意识淡薄。

业绩困境:传统模式的失灵

1.营收下滑的渠道之困

桃李面包长期依赖"中央工厂+批发"模式,60%的营收来自传统商超渠道。但2025年上半年商超客流同比下滑15%,而社区团购、生鲜电商分流明显。更严峻的是,新兴烘焙品牌(如爸爸糖、墨茉点心局)通过社区店和线上预订模式快速崛起,直接冲击桃李的传统优势区域。

渠道结构单一的恶果:当商超渠道营收下滑18%时,桃李缺乏其他增长点——线上电商占比仅8%,远低于行业平均25%;社区团购布局滞后,直到2025年Q2才试水,错失先机。

2.利润腰斩的产品之殇

净利润下滑幅度(29.70%)远超营收降幅,反映产品盈利能力恶化:

产品结构老化:核心产品(醇熟切片、手撕面包)占比超60%,多年未有重大创新;月饼等节日食品占比25%,上半年因消费复苏不及预期,月饼预订量同比下滑30%,进一步拖累利润。

成本压力传导:面粉、油脂等原材料价格上半年上涨12%,而桃李面包终端价仅提价3%,毛利率从2024年的32%降至2025年上半年的28%,挤压利润空间。

行业突围:烘焙赛道的新战争

1.短保面包的内卷加剧

中国短保面包市场规模2025年预计达850亿元,但CR5仅12%,竞争异常激烈。桃李面包面临双重夹击:

价格战泥潭:盐津铺子、达利园等企业通过"工厂直供社区团购"模式,将同款面包价格压低于桃李15%-20%;

品质升级压力:消费者对健康诉求提升,低糖、全麦、无添加产品增速达35%,而桃李相关产品占比不足10%,研发滞后。

2.中式糕点的复兴冲击

墨茉点心局、虎头局等新中式糕点品牌崛起,以"现烤+国潮"模式吸引年轻消费者,2025年上半年新开门店均超100家。这些品牌不仅分流烘焙市场份额,更改变了消费者习惯——从"长保预包装"转向"短保现制",直接冲击桃李的核心业务。

3.渠道变革的不可逆

传统商超的衰落已成定局,而桃李面包渠道改革缓慢:截至2025年6月,其社区店仅58家,不足爸爸糖(500家)的1/8;线上自营旗舰店营收占比仅3%,远低于行业15%的平均水平。

创意不能替代基本面

桃李面包的案例揭示一个真理:营销创意可以锦上添花,但不能雪中送炭。当企业基本面(产品、渠道、供应链)出现问题时,任何创意营销都无法挽救业绩颓势,反而可能因管理漏洞引发更大危机。

对于投资者而言,需警惕两类风险:一是品牌形象修复不及预期,导致年轻消费者持续流失;二是渠道改革缓慢,在社区团购和新烘焙品牌的冲击下,营收下滑趋势难以逆转。桃李面包若不能在6个月内启动实质性转型,恐将从"短保面包之王"沦为行业追赶者。

在烘焙行业"新战争"中,最终的赢家一定是那些既能精准把握年轻消费者心智,又能夯实产品和渠道基本面的企业。而桃李面包当前最需要的,或许不是创意文案,而是回归商业本质的清醒认知。

![即使月薪2万也舍不得买一个32的面包[裂开]](http://image.uczzd.cn/502467300224566912.jpg?id=0)

![桃李面包称领导正接受现实毒打道歉就道歉,宣传就宣传[笑着哭]这样搞感受不到诚意啊,](http://image.uczzd.cn/2398472232174139377.jpg?id=0)