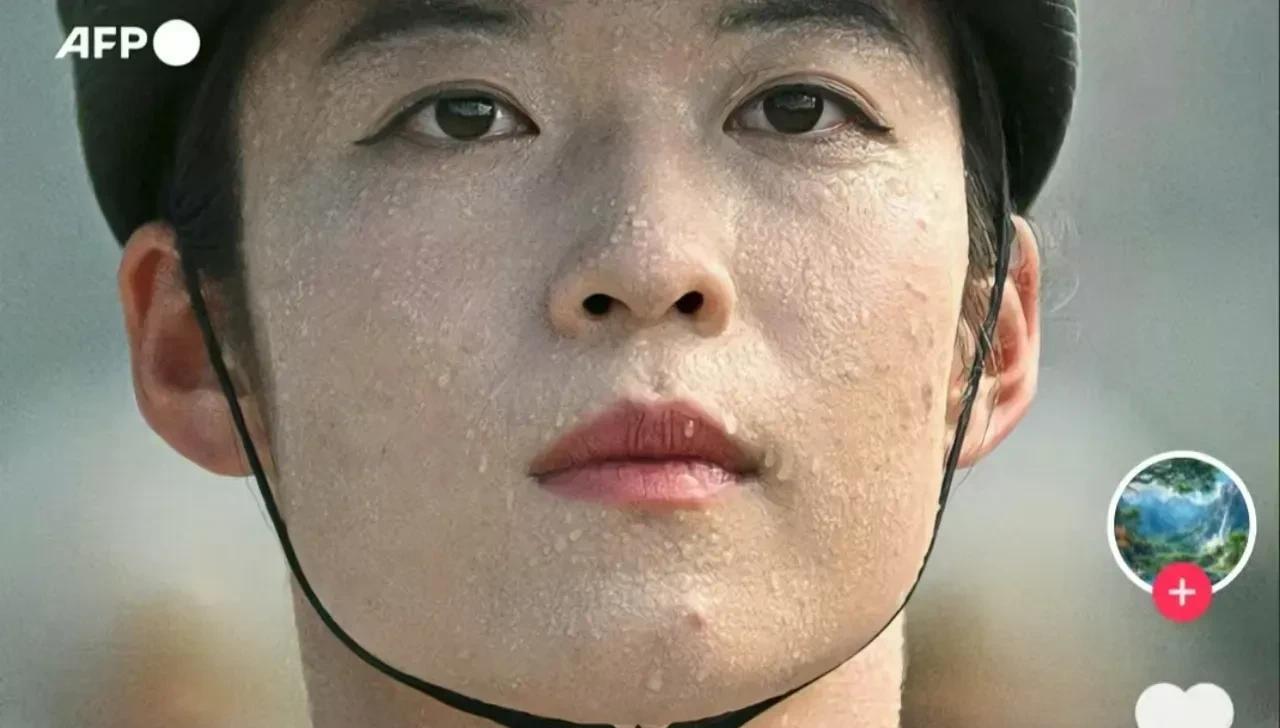

这下出名了, 不仅中国人知道了,全世界都知道了 什么法新社,帝国滤镜,通通靠边站,咱自己家孩子,出图还是得看新华社! 93阅兵,一场备受瞩目的公共活动,其影响力早已跨越了地理的界限,在全球范围内掀起了波澜。 有趣的是,当大家都在热议这件事本身时,人们的目光开始聚焦于那些记录瞬间的新闻图片,以及它们背后的讲述方式。 在这场讨论中,公众似乎已经做出了自己的选择。 本土的代表新华社被推到了聚光灯下,而常被视为行业标杆的国际大牌法新社,这次却被认为应该站在配角的位置! 法新社的摄影师技术功底毋庸置疑,靠着其精湛的拍摄技巧和出色的视觉呈现,很多人都对其作品赞不绝口。 可是,这家新闻机构自身的背景和过往的一些负面言论,使得它的声誉并不完全纯粹。 最近,它的照片风格再次引发热议,网友们给它起了个外号“帝国滤镜”。 这种滤镜的特点很明显,整体画面亮度较低,色彩饱和度略微提高,试图营造一种独特的氛围感。 虽然这种处理手法在艺术性上有一定追求,但在观众眼中却常常带来沉闷压抑的视觉体验。 甚至有网友调侃道,照片看起来像是上个世纪的老胶片,灰暗的色调让人看了之后不禁感到困惑,仿佛进入了一种遥远而模糊的年代。 相比之下,新华社的影像风格则显得格外简朴和直接。 特别是在拍摄军人形象时,新华社的镜头并没有过多渲染,而是保持了一种原汁原味的真实感。 镜头中的人物,特别是年轻的军人,他们眼中流露出的是一种从内心深处迸发的自豪与活力。 这种朴实无华的风格,反而让观众感受到一种鲜明的生命力与张力,传递出一种不加修饰的力量感。 两者的风格差异,正好体现了现代影像艺术中不同的表达方式和创作理念。 可以说,新华社力图传递的是一种未经雕琢的“现场感”,而这种努力显然赢得了公众的心。 为了全方位记录这次活动,新华社投入了庞大的摄影团队,拍摄策略也极其灵活。 他们不仅在地面设置了多个机位,从不同角度捕捉细节,甚至还将镜头架设到了令人惊叹的高空,进行航拍。 在那种极具挑战性的位置上工作,摄影师们必须保持绝对的镇定和专业,这本身就是实力的展现。 公众对新华社这次的表现给出了压倒性的好评,大家普遍认为,他们的照片不仅真实,而且视角宏大、格局开阔,真正拍出了事件的全貌和气势。 这种赞誉,自然而然地与一种民族自豪感联系在了一起,很多人评论说,这正体现了中国中坚力量的崛起。 在网络上,甚至有网友开玩笑建议,应该给新华社的摄影团队发奖金,而法新社那边则得扣工资。 这种轻松的调侃,实际上反映了公众对本土专业能力的高度认可,认为新华社的摄影风格已经超越了某些国际媒体的标准。 这种话语背后,不仅仅是对技术和创作手法的肯定,更深层次的,是对国内媒体实力日益增强的自信。 而这种自信,也正是源自于不断进步的专业能力和对真实的追求。 不过,在这场讨论中,除了调侃与幽默,也出现了一些更具思辨性的声音。 一部分人提醒,我们不应过度吹捧外国媒体。 更细致的讨论中,摄影师们使用的相机是否为国货也被提了出来,这一问题的出现,不仅仅是对技术硬件的关注,更反映了人们对自主技术、创新成果的强烈渴望。 背后所隐含的,正是对国内品牌和自主技术在全球舞台上崛起的期待与支持。 这些细节从侧面体现了中国对技术自主的深刻需求,也反映了公众对于国货崛起的认同感。 归根结底,这场围绕新闻图片的讨论,早已超越了摄影本身。 这或许是文化自信的核心所在,不仅仅要看得见的强大,更要让全世界看到真实的自己!

![法新社滤镜来了!还得是中国网友,想看什么自己会动手[赞]](http://image.uczzd.cn/16576990469761979199.jpg?id=0)

![法新社咋了,今年不给力啊,算了,手动加下滤镜对味了[doge]](http://image.uczzd.cn/5926754235034552808.jpg?id=0)

![笑不行了,新华社不管怎么端水排版,文案很实诚只有藏海传[笑着哭][笑着哭][](http://image.uczzd.cn/13362735519370266867.jpg?id=0)

评论列表