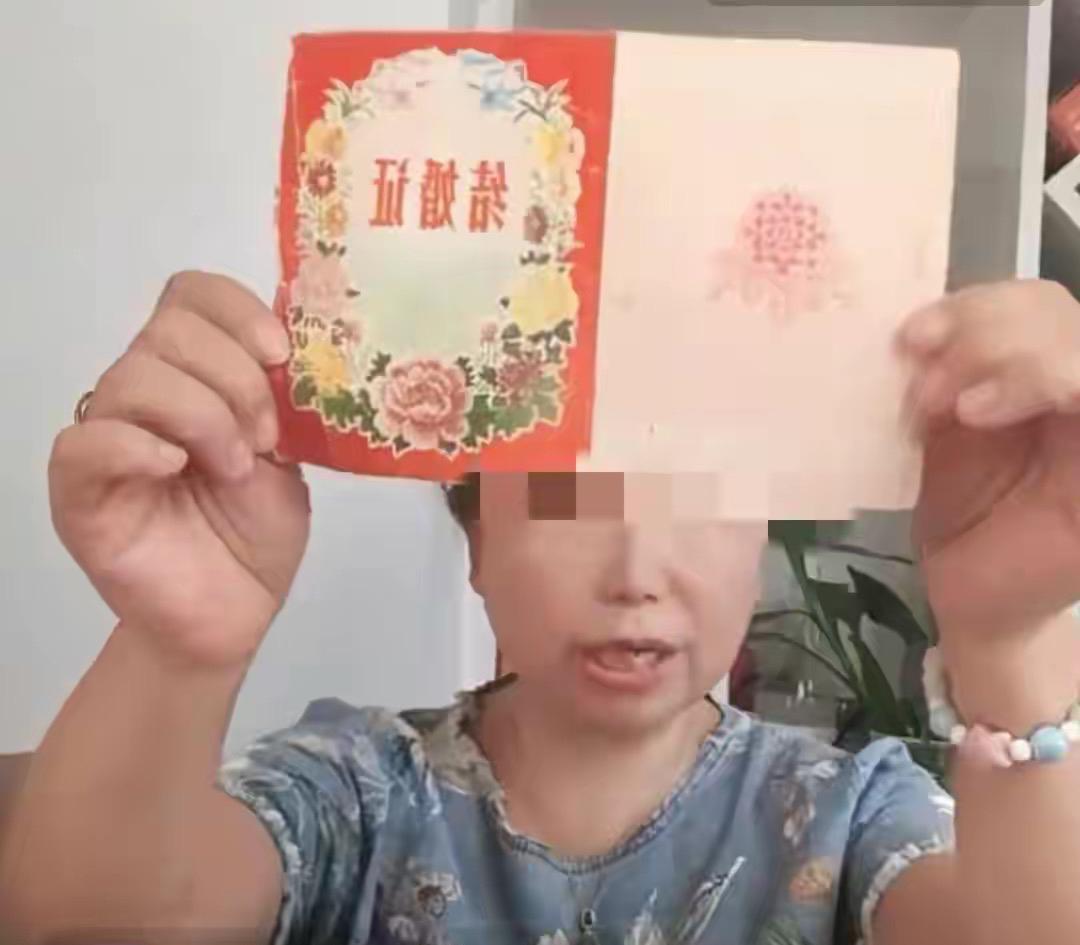

1992年,88岁老奶奶叮嘱孙子说道:我死后一定要好好保存遗体,将来会出现奇迹的,谁料到了10年后,果然出现了奇迹,遗体给孙子一家,带来了数不清的财产和名声.. 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1992年深秋,香河县的天气比往年冷得早些,空气中还带着点儿土路泥泞的潮味,那一年,88岁的周凤臣身体突然出了状况,一场突如其来的肺炎让她住进了县医院,病房里的几天,她不吃不喝,只靠几口温水和偶尔含一颗药丸支撑着,医生建议继续治疗,家里人也劝她留下,可她执意要回到自家老屋,回到村子后,周凤臣逐渐虚弱,最后在一个寒冷的夜晚闭上了眼睛。 她咽气后的那一刻,并没有像普通老人那样迅速入殓,她的孙子杨学强没有按照农村的习俗火化或下葬,而是悄悄将遗体安置在村外的一间破旧储物间里,这个决定起初惹来了不少争议,亲戚邻里都觉得这事说不过去,有人甚至怀疑杨学强是不是受了刺激,可他没有解释太多,只是默默守着那间屋子。 头几天,空气中并没有传出腐败的味道,周凤臣的遗体不仅没有僵硬,反而还能活动,皮肤干燥但柔韧,脸上仍保留着生前平静的神情,更奇怪的是,屋里时而出现一股淡淡的药香,虽然说不上是什么味道,但总让人觉得不是寻常的死亡气息。 随着时间的推移,遗体发生了一些令人费解的变化,先是皮肤颜色加深,呈现出一种铜褐色,紧紧附在骨架上,接着,身体表面开始渗出一些液体,后来变成油脂状,这些过程没有人能解释清楚,也没有人能预料到它们的意义,但杨学强并没有被吓到,反而更加坚定地继续保存着遗体,尽量不让外界打扰。 这件事慢慢传开了,起初是村里人议论,后来有卫生部门的工作人员来查看,再后来连北京的专家也来了,他们带着各种仪器,对遗体做了多次检测,没有发现防腐剂的痕迹,也没有动过手术的迹象,检测结果显示,这具遗体早已没有活性组织,但结构保存得非常完整,而且没有任何腐烂的迹象。 科学家们尝试从她生前的生活习惯中寻找答案,周凤臣从中年时期开始吃素,不吸烟不喝酒,作息规律,晚年还常常用冷水洗脸擦身,她曾多年服用朱砂类矿物药物,也有过一段时间的辟谷经历,有人认为这可能导致她体内环境发生了某种变化,抑制了细菌生长,但这些说法都没有确凿证据,最终也只能归类为“偶发现象”。 她的生平也被更多人关注,周凤臣出身于一个普通农户家庭,年轻时嫁入杨家,育有多个子女,中年时经历过一次重病,之后便开始改变生活方式,她并没有接受过系统的医学教育,但很早就跟着亲人学习一些土法子给人看病,她用细针、草药和简单的按摩手法治好过不少孩子的惊风,村里人都非常信任她,她从不收穷人的钱,家里虽然并不富裕,但她从不吝啬,甚至常常贴药钱搭路费。 她的生活简朴但有章法,每天晨起念佛,吃饭定时,睡觉从不拖延,家里常年香火不断,供奉的佛像旁边放着她自己写下的几句家训:为人要真、行善不图报、说话算话、不贪小利,这些话她反复叮嘱给子孙,也身体力行地做了一辈子。 十年过去了,那具曾被质疑的遗体不仅没有腐败,反而愈发稳定,皮肤表面像涂了一层蜡,干燥而光滑,毛发眉毛依然清晰可见,有人把这称为“金刚琉璃体”,一种极其罕见的自然现象,这个说法引发了更多讨论,也吸引了来自全国各地的参观者。 杨家没有将此事商业化,虽然客人络绎不绝,但他们从不主动收费,只是接受媒体采访时偶尔收点费用,来的人若留下点香火钱,他们也不会推辞,这种低调的处理方式让不少人感到佩服,也为这个家庭赢得了尊重。 后来,香河县的村庄开始陆续拆迁改造,很多老屋都被推倒重建,但杨家的老宅因为这具遗体的存在,被特意保留下来,他们在院子里搭起了一个简易的展室,墙上挂着周凤臣的生平简介,遗体被安放在一个专门定制的玻璃罩中,屋内恒温,窗户常开,保持空气流通,却始终没有出现虫蚁或异味。 每年都有三四千人慕名前来,有的是信仰者,有的是研究者,也有不少是纯粹好奇的游客,有些老人来时手里还拿着香,有些年轻人则举着手机记录每一个细节,人们或许对她的身体是否真的“成圣”意见不一,但对她一生行善、坚持本分的态度却少有人否定。 科学界对这一现象仍然保持关注,曾有中科院的团队提出,希望对遗体进行更深入的解剖分析,以研究其防腐原理,但杨家婉言谢绝,他们表示,奶奶生前最看重的就是身体的完整,如今她的遗体还能保存至今,是她修行一生的结果,不希望被人为破坏。 信息来源:北青网|2022-11-19|河北香河一老人去世30年遗体不腐 儿孙在老家守护 希望解开不腐谜团

![不得不佩服广大的福尔摩斯们[捂脸哭]有人居然挖出了瑶瑶公公的照片。这张照片](http://image.uczzd.cn/6689293704281935827.jpg?id=0)