海昏侯刘贺墓里的玉肛塞,不是古人癖好!是汉代王侯丧葬的“标配” 这是从海昏侯刘贺的肛门处取出的玉石肛塞,名为九窍塞葬玉。有人可能要说了这古人是什么癖好啊,为何要在死后的刘贺肛门插上这么一块玉呢? 咱先把这话掰扯清楚——这真不是什么“癖好”,反倒是汉代王侯丧葬里的规矩,跟吃饭用筷子、上朝穿朝服一样,是按制度来的。 要理解这事,得先说说刘贺这人的特殊身份,还有汉代人对“玉”和“生死”的看法,俩事儿凑一起,就懂这玉肛塞不是凭空来的。 刘贺不是普通的列侯,他这辈子过山车似的——当过27天皇帝,因为行事荒唐被霍光废了,先贬成平民,后来汉宣帝登基,又把他封为海昏侯,圈在江西南昌那边。 虽说身份起起落落,但他毕竟做过皇帝,又是列侯,丧葬规格得按“侯”的等级来,还得带着点曾经的“皇家影子”。 他的墓是2011年开始挖的,到现在都是中国发现的最完整的汉代列侯墓,光金玉器就出了上千件,这九窍塞葬玉,就是他“侯级丧葬礼仪”里的一部分。 咱得先搞懂“九窍塞”是啥。所谓“九窍”,就是人身上九个能通气的地儿——眼、耳、鼻、口、肛门、尿道,一共九个。汉代人信一个理:人死后“气”会从九窍跑掉,气跑完了,尸体就会腐坏,灵魂也没了依托。 而玉呢,在他们眼里是“君子之器”,能通神,还能“不朽”,把玉塞在九窍里,就是为了“堵气”,保住逝者的“精气”,让尸体尽量不烂,灵魂能安稳去“另一个世界”。 《后汉书·礼仪志》里明明白白写着,王侯下葬时,“金缕玉柙(就是金缕玉衣),诸窍皆用玉塞”,你看,这是写进制度里的,不是刘贺独有的,更不是什么奇怪爱好。 刘贺墓里的这组九窍塞,不止肛门那一个。考古人员清理主棺时,还从他的眼部找到了玉眼盖(不是塞进去,是盖在眼皮上),耳朵里有玉耳塞,鼻子里有玉鼻塞,嘴里有玉含(通常是玉蝉,象征“重生”),尿道处还有玉塞,一共九件,凑齐了“九窍”。 其中肛门那只叫“肛塞”,是和田白玉做的,锥形,表面磨得光溜溜的,大小刚好贴合人体结构——能看出当时的工匠不仅懂雕刻,还懂人体比例,不是随便找块玉塞进去的。 为啥非得用玉?汉代人对玉的执念深到骨子里。他们觉得玉是“石之精”,不怕腐坏,还能驱邪。 普通老百姓下葬顶多垫块瓦片,而王侯贵族得用玉——穿玉衣(刘贺没穿金缕玉衣,因为他是废帝,汉宣帝没给这待遇,改穿玉覆面),塞九窍,握玉豚(手里攥的玉,象征财富),连脚底都得垫玉璧。 刘贺虽然被废过,但好歹是列侯,家底也厚,他墓里出的玉,大多是和田玉,都是从西域运过来的,在当时比黄金还贵,能用上这么一套九窍塞,刚好符合他的身份。 考古队里有个老研究员,当时参与了主棺清理,后来他回忆,刚取出肛塞时,确实有围观的人嘀咕“这啥讲究”,但一看其他窍的玉塞都齐了,再对照《汉书》《后汉书》里的记载,立马就明白是“九窍塞”。 他说:“汉代人丧葬特别讲究‘事死如事生’,活着时用啥好东西,死后也得给配上。刘贺活着时虽憋屈,但死后的礼仪没差,这九窍塞就是想让他在‘另一个世界’里,还能保持‘侯’的体面,还能‘不朽’。” 有人可能还会问,那普通老百姓咋不用?答案简单——用不起。一块和田玉肛塞,在汉代得花上普通人家好几年的积蓄,还得有资格用。 当时的丧葬制度等级森严,啥身份用啥规格的玉,都有规矩,比如皇帝用金缕玉衣,诸侯用银缕,大夫用铜缕,老百姓连玉边都挨不着。刘贺能用和田玉九窍塞,已经是“侯级”的顶配了。 现在再看这玉肛塞,就不是啥“癖好”了,是汉代人生死观、等级制度的缩影——他们信玉能护佑灵魂,信等级能保全体面,所以才会在九窍上费这么大功夫。 刘贺墓里的这组九窍塞,不光是文物,更像一把钥匙,能打开汉代人的精神世界:他们怎么看待死亡,怎么对待“身后事”,怎么用器物去连接“今生”和“来世”。 要是只觉得这是“古人癖好”,就把这事看浅了。这些葬玉背后,是一个时代的文化和信仰,是王侯贵族对“不朽”的追求,也是古代工匠的手艺。 读懂了这些,再看海昏侯墓里的金玉器,就不只是“值钱”,更能看到两千多年前的人,对生命和尊严的理解。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

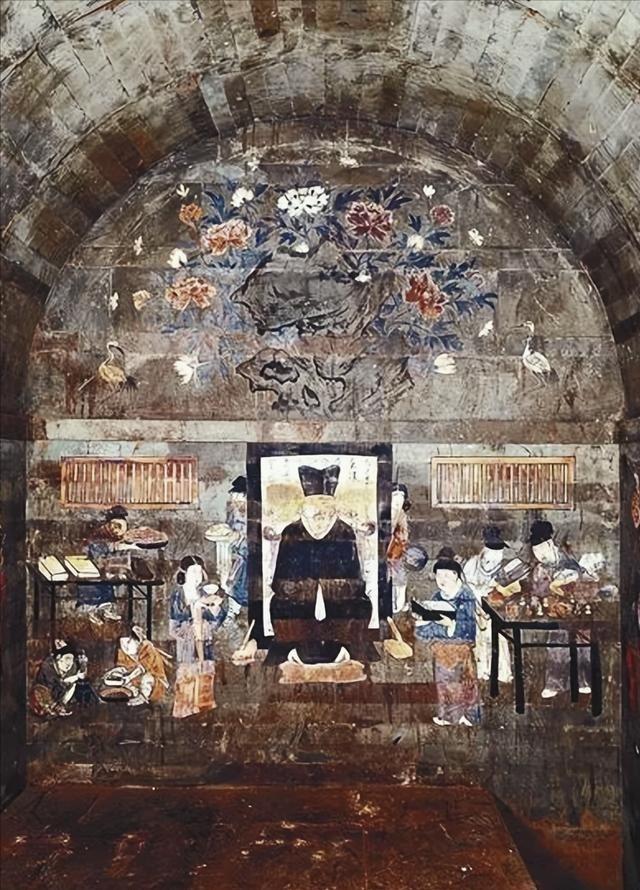

评论列表