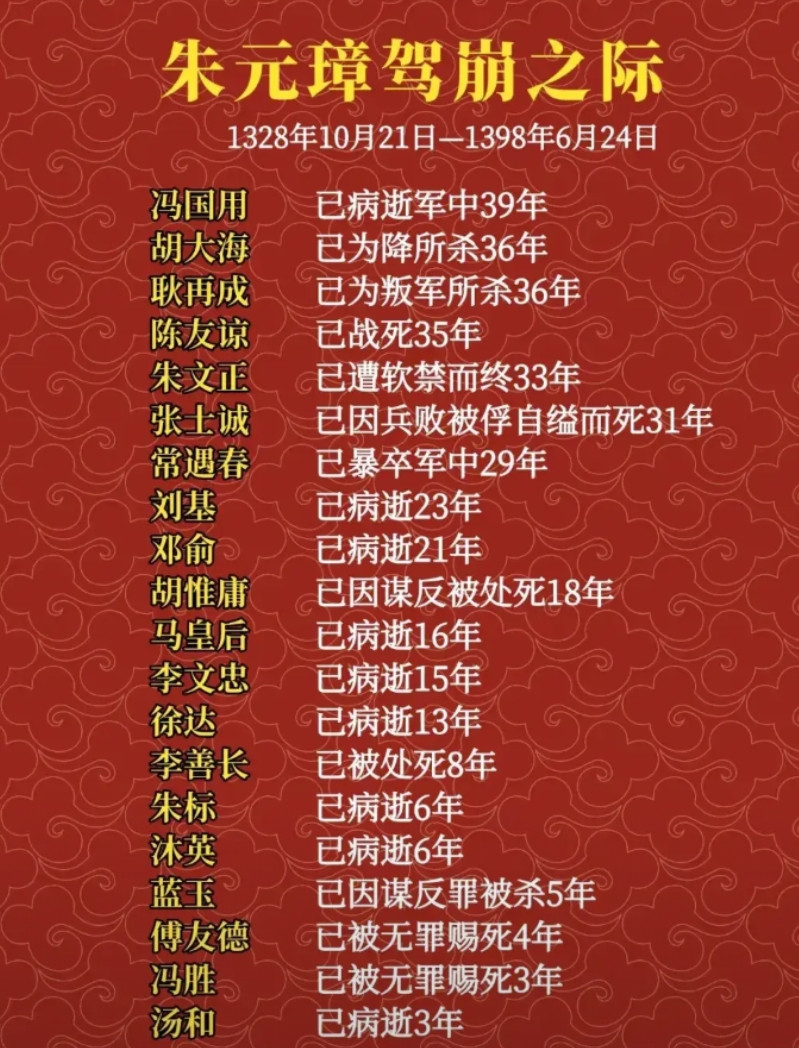

1380年,70岁的宋濂被锦衣卫抓捕入狱。太子朱标跪着求朱元璋,痛哭道:“父皇,儿臣只认这一个老师,求饶他一命!”朱元璋想也没想拒绝了。 宋濂出生在1310年的浙江浦江,家里穷,但他从小就爱读书,跟着吴莱、柳贯这些元末名儒学古文,经史子集都钻研透了。元朝末年,朝廷召他当翰林编修,他推辞了,宁愿在家修道写书。明朝开国后,朱元璋看中他的学问,让他进江南儒学提举,专门给太子朱标讲五经。宋濂就这样成了皇储的老师,教导朱标儒家经典和治国道理,一步步升官到翰林侍讲学士、知制诰,还兼赞善大夫,参与修起居注,记录皇帝的日常言行。其实,朱元璋对宋濂挺看重,称他为开国文臣之首,因为宋濂不光教书,还主持编了《元史》,那书有210卷,详实记录元朝历史,从洪武二年开修到三年完成,召集欧阳佑等儒士,宋濂亲自校对。 宋濂在文学上也出名,和刘基、高启并称明初诗文三大家,他的散文讲究宗经师古,辞达通变,内容充实,不空洞。像《送东阳马生序》就写求学苦难,流传很广,四方学者尊他为太史公。刘基还说他文章当今第一。宋濂主张散文要明道致用,根据事件感触写,风格或质朴简洁,或雍容典雅。他一生写了诗集文集,影响了后来的方孝孺等学者。洪武六年,他纂修《大明日历》,七年又修《皇明宝训》,这些都是朝廷大事的汇编。朱元璋曾赐他御制文集和绮帛,表示器重。但宋濂也犯过小错,洪武四年献诗触怒皇帝,不过没被深究。洪武十年,他年老辞官回乡,闭门写书,过着安静日子。 洪武十三年正月,胡惟庸案爆发,这案子是明初四大案之一,朱元璋杀宰相胡惟庸,株连大批功臣。宋濂的孙子宋慎被牵连进去,涉嫌胡党谋反,结果宋慎和宋濂的次子宋璲都被处死。宋濂虽已退休三年,年过七十,但也受连坐,朱元璋动了杀心,下令锦衣卫抓他入狱。宋濂被押解到京城,关进诏狱,等着处置。这时候,太子朱标知道老师遭祸,赶紧去求朱元璋饶命。朱标跪下说只认宋濂一个老师,求父皇饶他一命,但朱元璋没同意,直接拒绝了。朱元璋当时铁了心要除掉涉案的人,胡案前后杀了三万多,针对淮西官僚集团,胡惟庸被指谋不轨,牵连李善长等开国元勋。 马皇后听说朱元璋要杀宋濂,也出面求情。她在吃饭时不吃东西,朱元璋问为什么,马皇后说寻常人家请老师教孩子都礼遇有加,帝王家却容不下太子老师,会让世人议论。朱元璋听了沉默良久,才改变主意,下令免宋濂死罪,改为全家流放四川茂州。那地方在今四川北川汶川附近,偏远艰苦。宋濂出狱后,身体虚弱,被押上路。洪武十四年五月,他途经夔州,就是今重庆奉节,在路上病逝,终年七十二。夔州官员哭祭,葬在莲花山下,后来蜀王朱椿移葬华阳城东。朱元璋后来感叹,宋濂侍奉他十九年,从不说假话,也不说别人坏话,忠心耿耿,不是一般君子,是大贤。 宋濂的遭遇反映了明初政治的严酷,朱元璋通过胡惟庸案废中书省,设殿阁大学士,结束丞相制度,加强皇权。案子从洪武十三年到二十三年,前后十年,杀了胡惟庸、陈宁、涂节等,株连广。宋濂虽免死,但一家破碎,次子孙子死于狱中。他在文学和史学上的贡献,却留了下来,《元史》成了研究元朝的标准书,他的散文影响明代文风。朱标求情被拒,马皇后劝说成功,这事在《明史·宋濂传》有记,皇后投箸起,次日赦免。宋濂死时敛手正坐,保持读书人仪态。 胡惟庸案本质是朱元璋清除功臣,胡惟庸被指藏兵、蠹害政治,但史学界有争议,有人说纯属冤案,朱元璋有意纵容再打击。宋濂卷入其中,纯属家族连坐,没直接证据说他参与谋反。朱元璋对宋濂的评价高,称他忠心,但没阻止株连。宋濂的文集后世流传,弘治年间追复官职,正德时追谥文宪。他的故事提醒人,帝王之家恩宠难测,一朝失势,全家遭祸。 宋濂一生从贫寒到高位,又从高位到流放,体现了明初文臣的命运。朱元璋重用他编史教太子,却在胡案中差点杀他。马皇后和朱标的求情,救了宋濂一命,但流放途中病死,也算悲剧结局。这案子后,明朝官僚体系大变,皇权更集中。宋濂的散文如《秦士录》、《王冕传》,细腻传神,值得后人学习。