“上人民日报了!”河南济源,一90后中医博士后暑假回老家后,每天早上六七点就出来摆摊,免费帮村民们把脉看病,一直到下午两点多才结束,中午忙得连饭都来不及吃,10年来寒来暑往、雨打风吹,从未间断过!该医生表示:只要大家有需要,就会一直做下去。 最近,河南济源村口一个“特殊摊位”突然火上人民日报,没有霓虹灯招牌,就一张旧木桌、一个布脉枕,却让乡亲们搬着板凳追了整整十年。 主角是90后周荣易,河南中医药大学第一附属医院儿科副主任医师,还是中医博士后。 可每到寒暑假,他就成了老家村口最忙的“摆摊大夫”:天刚蒙蒙亮,六七点的晨光里,乡亲们已排起长队,抱孩子的妇女、拄拐的老人攥着病历本,眼神透着踏实,他们知道,周大夫回来“坐诊”了。 周荣易的“摊位”支在自家门口空地,桌子擦得锃亮,纸笔、脉枕摆得齐整。他戴黑框眼镜,穿简单短袖,和医院里白大褂的样子不同,却更让乡亲们亲切。 号脉时,他会弯腰凑到老人耳边:“婶,夜里还喘吗?”逗孩子看病,又变着法儿笑:“小宝贝,舌头伸出来,给叔叔看看藏没藏糖?” 从早到晚,桌子没闲过。夏天太阳毒,他戴草帽也挡不住额头汗,乡亲塞冰水,他摆摆手:“先给后面老乡看,我不渴!” 冬天手冻得发红发僵,搓两把接着号脉,拿笔都不稳,就哈气暖暖。中午饭菜端到桌边,他扒两口就放下——“叔,您药得忌口”“娃的药温着喝”,话比饭多。 这一坚持就是十年。乡亲们把周荣易的好记在心里:老李家娃半夜发烧,他披衣上门;王奶奶腿疼下床难,他每周上门扎针。 村里老人常说:“这娃打小仁义,有本事没忘本!” 有回义诊后,大爷硬塞他一袋青菜,里藏土鸡蛋:“别嫌少,咱乡下人就这颗心!” 视频上网后,网友评论透着感动: 有网友说:“博士后下乡免费看病,才是医者仁心!” 也有网友说:“十年寒来暑往,比荣誉证书沉甸”。 还有人说:“‘大医精诚’不是口号,有人真在践行。” 这件事让我们看到,知识力量不止在诊室闪光,也能在故乡发热。周荣易把十年假期变成乡亲“健康约定”,用传统问诊续写乡情。 他没说豪言,只守“大家需要就做”的承诺,却让我们看见医者初心,更看见一个人对家乡最滚烫的回馈。 那么你们怎么看待这件事呢?欢迎在评论区说说你们的看法吧!

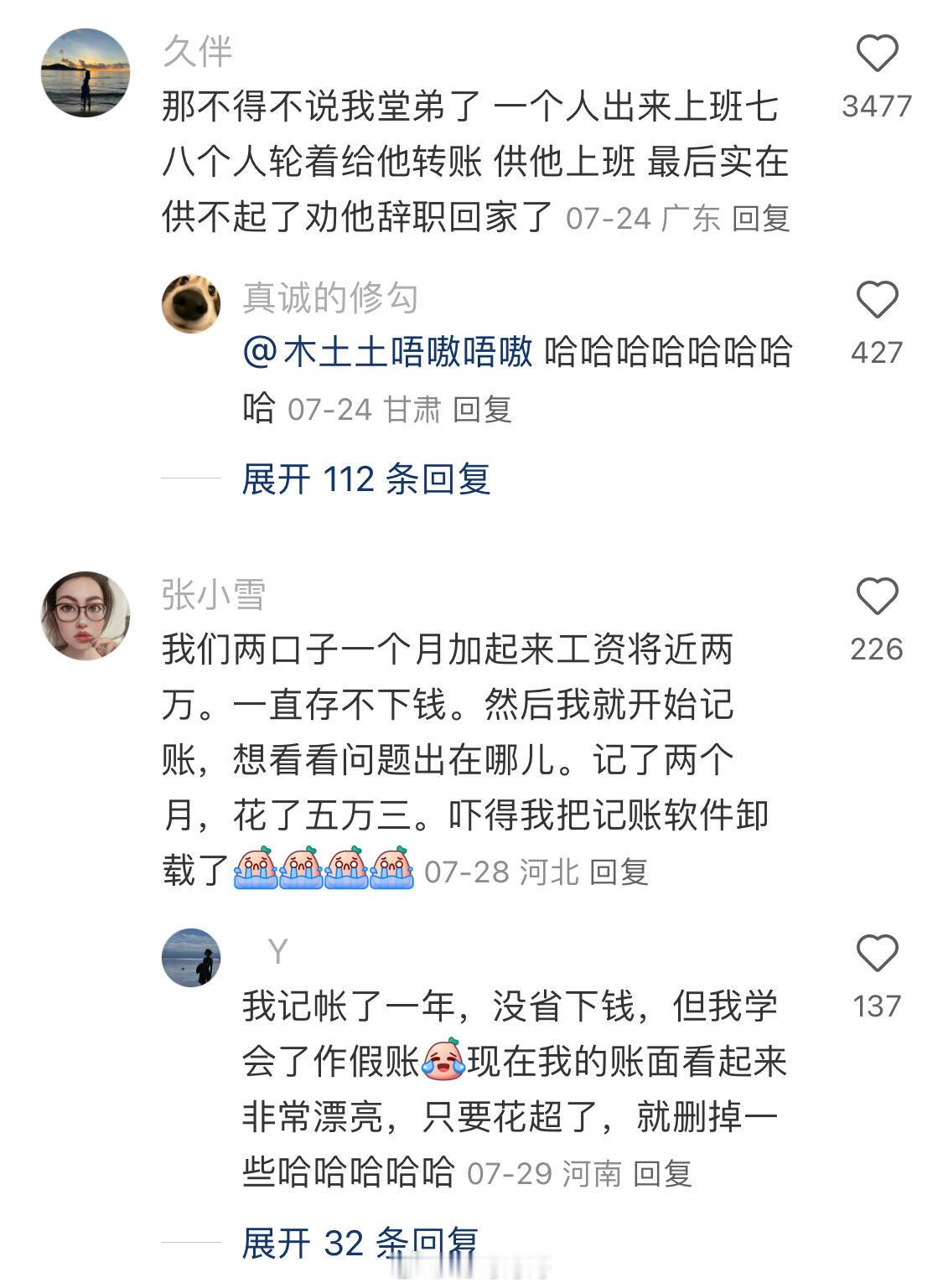

评论列表