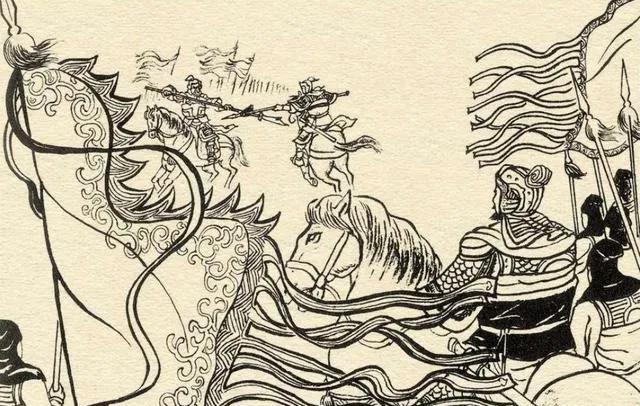

世人常把夷陵之战的画面,定格在烈焰冲天的连营之中,认为刘备就是在陆逊火烧七百里大营的那一刻全盘崩溃。可深入翻查史料,才发现这场败局背后的布局,远比一把火更复杂。 真正击碎蜀汉东征野心的,不是凭空虚构的“诸葛瑾诱敌深入”情节,而是东吴有备而来的防守反击,是蜀军在战略与战术上的双重失误。 刘备的出兵动机很直接——为荆州、为关羽、为复仇。东吴夺取荆州后,关羽被杀,这一连串事件在蜀汉朝堂引发巨大震动。复仇的旗号调动起国内的民心,西川各地倾力支持,粮草兵马沿长江一路东进。蜀军攻下建平、连平,锋芒逼近夷陵,胜利的表象掩盖了长途行军带来的疲惫和补给链的脆弱。 东吴方面并没有贸然迎战,而是派诸葛瑾出面求和,试图在战前争取缓和的可能。刘备拒绝了和议,自信依靠兵力与士气可一举拿下吴地。孙权随即任命年仅三十多岁的陆逊为大都督,统领全军防御。这个决定在当时引发争议,毕竟陆逊的资历与名望都不算显赫,但孙权看中的是冷静的判断力和对形势的把握。 蜀军抵达夷陵后,沿江布下连营,营寨密集延绵百里,看似牢不可破,实则漏洞颇多。长时间的静态对峙消耗了士气,酷热天气让兵卒疲惫不堪。陆逊没有急于出击,而是利用这段时间熟悉地形,等待蜀军犯错。蜀军将防御重心分散在漫长的阵线上,这在战机来临时,反而成为致命负担。 陆逊的判断建立在几个核心因素上:夏季风向有利火攻,蜀军营寨木构密集且缺乏防火隔断,长时间静止让兵马放松戒备。一旦点燃一处火头,风势就能将火线迅速扩散。这种战法需要耐心等待最佳时机,同时要求全军协同。吴军在暗中做足准备,调集人马悄然靠近可能突破的节点。 当陆逊下令发动进攻时,蜀军几乎没有反应时间。大火从一处营寨窜起,迅速吞噬相邻营地。浓烟夹着烈焰卷向蜀军中军,嘈杂混乱中,阵形被彻底打散。吴军趁势杀入,首波冲击就斩杀了多名将领。蜀军想要重整防线,却被火势隔断,援兵无法互相支援,只能各自为战。 战斗的溃败不仅在战场上,还在心理上。刘备原本的自信在火光中被击碎,撤退成为唯一选择。退至马鞍山后,试图依托地形固守,但吴军的追击紧逼不放。山体塌方、军马踩踏、江边混乱逃生,让原本有序的撤军彻底变成溃逃。刘备带着残部退入白帝城,身心俱疲。 这场惨败的代价极为沉重。蜀汉失去了大量精锐和将领,军心大伤,东征的战略目标全线崩塌。国内原本高涨的士气在短时间内跌入谷底,国家元气受到长期影响。夷陵之战之后,蜀汉从此再也无力主动东向作战。 至于“诸葛瑾诱敌深入、十数万吴军合围歼灭”的说法,查遍《三国志》《资治通鉴》,并无任何记载。诸葛瑾确实在战前出使,但其使命是劝和而非设计陷阱。东吴的胜利根基,在于陆逊的以逸待劳与火攻战术,而非大规模合围歼杀的戏剧化情节。这种传说,多半源自后世演义或民间夸张叙述,与史实相去甚远。 夷陵之战的教训很清晰:战略目标必须结合后勤与战术,长途作战的疲劳和阵线过长会放大一切风险。陆逊抓住了这一点,用最合适的战法在最恰当的时机发动进攻,直接改变了战局走向。刘备的败北,不是因为被所谓的阴谋引入陷阱,而是因判断失误与部署漏洞,让对手的计划得以完美施展。 今天再回看这段历史,就会发现它的价值远不止战场胜负那么简单。这是一场关于耐心与时机的较量,也是一次用最小代价换取最大成果的经典战例。战火早已熄灭,但围绕它的传言依旧流传,而唯有回到史料本身,才能看到真实的夷陵之战,看到陆逊在火光背后的冷静布局,也看到刘备在胜利与覆灭之间那一步的失衡。