家长,对不住了!你们问破天孩子能不能看《南京照相馆》,可1937年的南京城里,孩子连躲子弹的资格都没有。

这话听起来扎心,却是最真实也最无法回避的起点。当我们纠结于一个电影该不该给孩子看,画面尺度是否“刺激”时,那些身处历史深渊中的孩子,连选择“闭眼”的权利都被彻底剥夺了。这种残酷的对比,本身就是一场无声的教育。

电影院里,一些孩子看完后的反应,给了我们最直接的答案。那个9岁的男孩,回家一声不吭,把自己珍藏的日本动漫卡片一张张撕碎了——不是家长要求,没有任何人逼他,是他自己看完后做出的动作。撕完只说了句:“日本的,不要了。” 还有一个五岁半的孩子,散场回家路上,冷不丁冒出一句:“咱们变成现在这样,原来付出过这么大努力。” 这些发生在影院之外、出自孩子本能的话语和举动,比任何精心设计的爱国教育课堂都更直白、更有力十倍。孩子用自己的方式理解了那份沉重,也理解了“现在”的来之不易。

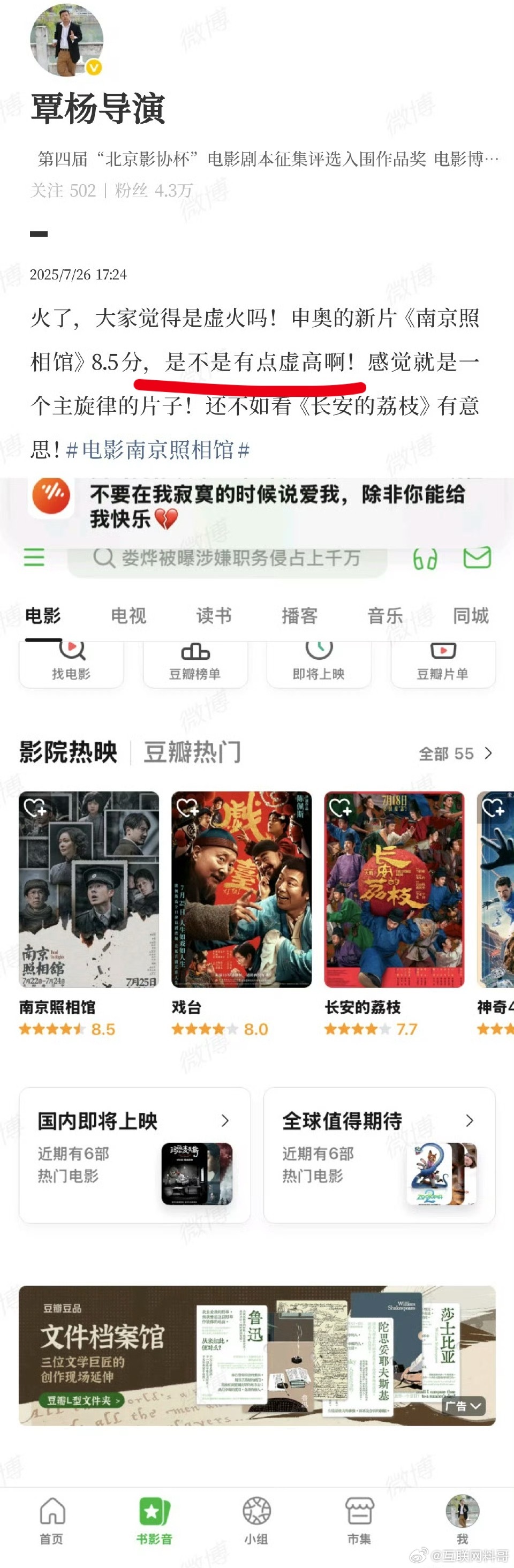

总听到有顾虑,担心血腥画面会“伤”到孩子幼小的心灵?可这部电影恰恰选择了极其克制的表达。那些真正惨绝人寰的场景——砍头、剖腹,导演申奥一个没拍。就连电影里那个最令人心碎的孩子被摔死的镜头,也刻意拉成了模糊的远景,没有直接呈现惨状。真正揪住人心的是什么?是林毓秀抱着自己死去的婴儿,平静地要拍一张“全家福”;是邮差阿昌在浸满同胞鲜血的泥泞里,执拗地翻找着那些记录下普通人笑脸的底片。导演把历史的刀刃,用情感和克制的影像这层“棉布”包裹了起来。痛感依然在,依然刺入骨髓,只是没有直接泼洒刺目的鲜血。这种处理方式,本身就体现了对历史和观众,包括小观众的一种尊重。

最有意味的彩蛋,是电影院门口的现实。电影散场,字幕滚完,银幕一黑,灯光亮起,观众走出来。门外,正是当下我们最熟悉的景象:车水马龙,霓虹灯闪烁,亮得甚至有些晃眼。没有煽情的音乐,没有刻意的升华,导演申奥什么“希望寄语”都没加。只是简单地把镜头里沉重、布满伤痕的黑白南京城,瞬间切换成了当下色彩明丽、繁华喧嚣的街景。这巨大的时空转换,就是最无声也最有力的结尾。有家长捕捉到了这一幕的余韵,拍下自己的孩子站在影院门口,仰着头望着路灯的侧脸。照片配文写得真好:“这才是真彩蛋。” 和平年代的孩子,抬头看到的光,那暖黄色的、象征着安全与日常的街灯,不是天上掉下来的。他们确实需要知道,这光,最初是穿透怎样的黑暗、是从哪个方向挣扎着亮起来的。

所以,回到那个最初揪心的问题:该捂还是该看?或许,孩子们在影院里无声的眼泪、散场路上懵懂却深刻的感悟,以及映在路灯下的那张小脸,就是最好的回答。在真实的历史分量面前,在导演精心包裹呈现的良知故事面前,与其担心孩子是否“承受”得住那被慎重处理过的悲悯,不如信任他们心中那份朴素的正直和对爱与和平的感知力。有时候,让他们看到真相的一部分,理解今日幸福的起点,恰恰是真正的保护——保护他们不至于在未来的某一天,对历史的重量全然无知,对当下的平凡失了敬畏。和平的珍贵,只有在知晓其代价后,才会被真正珍惜。而这份知晓,或许正是《南京照相馆》留给下一代人的,最宝贵的遗产。家长们,是时候放下过度的忧虑,和孩子一起去直面那段光从黑暗中升起的来路了。

![故意截的票房、排片刚好“相反”的图吧[笑着哭]东极岛还是大制作,南京表现好,](http://image.uczzd.cn/12931692844014061131.jpg?id=0)