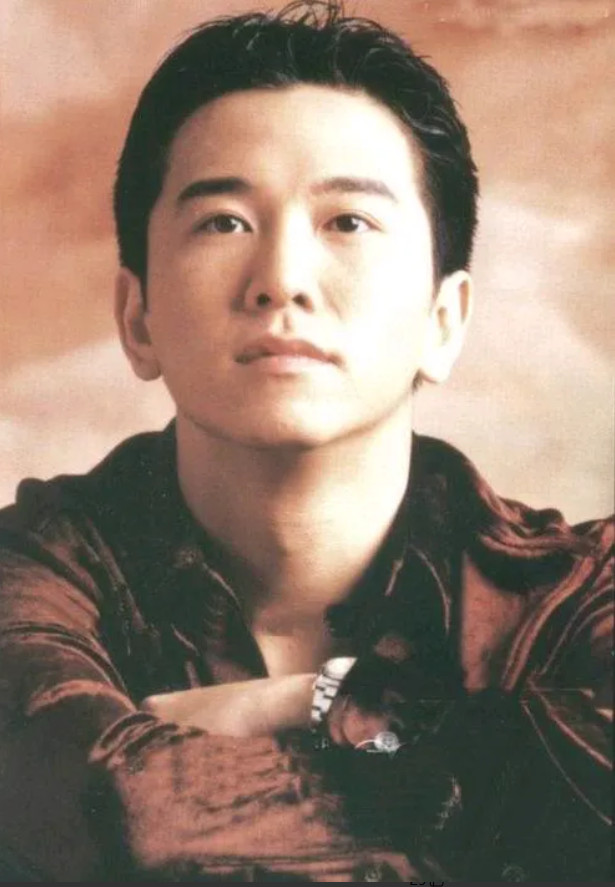

香港为何总对内陆人有偏见?影帝梁家辉道出真相:“香港人其实挺可悲的,被英国人统治了一百多年,在回归以前,我们这一辈人很缺乏对祖国的概念……“ 香港回归28年了,如今走在中环街头,仍能看到一些微妙的偏见。 有人说内地游客“没素质”,有人抱怨“自由被限制”,甚至有人在社交媒体上阴阳怪气,但这些声音背后,其实藏着一段被殖民统治百年的历史创伤。 影帝梁家辉在易立竞采访时的表态,道尽了几代人的集体心结。 梁家辉是大家耳熟能详的“千面影帝”,26岁就凭《垂帘听政》拿下金像奖,四次封帝的纪录至今无人超越。 但更让人敬佩的是他的家国情怀——1983年他顶住台湾封杀压力,成为首位到内地拍戏的香港演员。 2019年“反送中”期间,他冒着被攻击的风险公开支持警察,在爱国艺人中第一个站出来发声。 去年春晚,导播给了他27次特写镜头,这是国家对这份赤子之心的肯定,梁家辉说香港人缺乏国家概念,也不是贬低,而是历史遗留的伤痛。 1842年《南京条约》割让香港岛,1860年《北京条约》占九龙,1898年《展拓香港界址专条》强租新界,英国用三个不平等条约把香港变成殖民地。 在长达156年的殖民统治下,港英政府推行“去中国化”教育:学校禁止使用“祖国”“民族”等词汇,历史课只讲英国制度优越,中国近代史被刻意回避。 直到1997年回归,香港仍有100多所中学用全英文授课,中文教育长期处于弱势。 这种割裂导致老一辈香港人,对内地的认知停留在“穷亲戚”,年轻人则被西方价值观洗脑,甚至把“港独”当潮流。 可殖民时期的香港人,其实很多都过得很苦,上世纪六七十年代,九龙城寨挤满了难民,人均居住面积不足3平方米,卫生条件堪比地狱。 英国殖民者则住在太平山顶的豪宅,华人只能在狭窄的唐楼里讨生活。 1966年天星小轮加价引发暴动,1967年左派工人罢工遭血腥镇压,这些事件暴露了殖民地的深层矛盾。 为了生存,普通百姓只能埋头苦干,哪有时间去想“国家认同”? 正如梁家辉所说:“我们这一辈人连饭都吃不饱,哪有精力考虑家国大事”。 回归初期的文化冲突,更是比想象中还要剧烈。 1997年7月1日,五星红旗在会展中心升起,但很多香港人心里还住着“大英帝国”。 有公务员偷偷把英国米字旗藏在抽屉,有教师在课堂上诋毁内地制度,2003年“23条立法”风波,2012年“国民教育科”争议,都是殖民思维的余孽。 更严重的是教育体系的问题:2016年数据显示,12%的香港中学初中,没有独立的中国历史课,高中生选读中国历史的比例,从30%暴跌到10%。 这种教育断层,让年轻人对祖国的认知,只剩下“高铁很快”“支付宝方便”,却不知道香港的根在岭南文化,更不了解近代史上香港同胞,与内地共患难的血泪。 前些年的对立情绪,本质上是被操纵的集体焦虑,2014年“占中”期间,西方势力通过社交媒体散布谣言,把合法修例歪曲成“侵犯人权”。 有学生被蛊惑参与非法集会,却不知道他们手中的“黄雨伞”背后,是美国国家民主基金会(NED)的资金支持。 心理学研究表明,这种群体性对立源于身份认同危机——当一个人既无法融入西方主流社会,又与母体文化割裂时,就会通过攻击“他者”来寻找存在感。 那些举着“港独”标语的年轻人,其实是殖民教育制造的精神孤儿。 但近些年来,改变正在慢慢发生,像梁家辉这样的爱国艺人,用行动重塑着香港的文化基因。 他带着女儿走遍内地,让她们在敦煌看壁画、在西安爬城墙,说“不了解自己国家的文化,到国外会自卑”。 成龙投资拍摄《铁道飞虎》,把抗日故事搬上大银幕;刘德华在红馆演唱会高唱《中国人》,全场7万人同声合唱。 这些看似普通的举动,却在潜移默化中缝合历史裂痕。 更关键的是国家实力的提升:2025年香港GDP达到3.2万亿港元,人均收入42万港元,公屋轮候时间从6.1年缩短到5.3年,大湾区高铁网络让“一小时生活圈”成为现实。 当香港人发现内地的发展速度远超想象,当他们亲身体验到“一国两制”带来的红利,偏见自然会消解。 现在的香港,正在经历一场静悄悄的觉醒。 去年底香港国安法实施三周年民调显示,80.4%的市民认为社会更安全了。 走在西九龙高铁站,每天有5万人次通过“一地两检”往返内地;在落马洲河套区,香港青年创业团队用支付宝拓展内地市场。 这些变化背后,是一个简单的道理:当国家强大到足以托举香港的发展,当文化认同重新扎根,那些殖民时代的幽灵,终将消散在维多利亚港的晨光里。 香港的可悲在于被殖民统治的过去,但更幸运的是它回归了祖国。 今天的年轻人应该记住:你脚下的土地叫中国香港,你血管里流的是中华民族的血,这不是口号,而是百年沧桑换来的真理。 (信源:《梁家辉:香港太畸形 无国家观是历史原因》——海外网)