当高速行驶的新能源车突然断电瘫痪;正在进行中的远程手术屏幕瞬间黑屏;超市收银台的手机支付系统集体崩溃——这不是科幻电影情节,而是《人民日报》对英伟达H20芯片安全风险的现实预警。

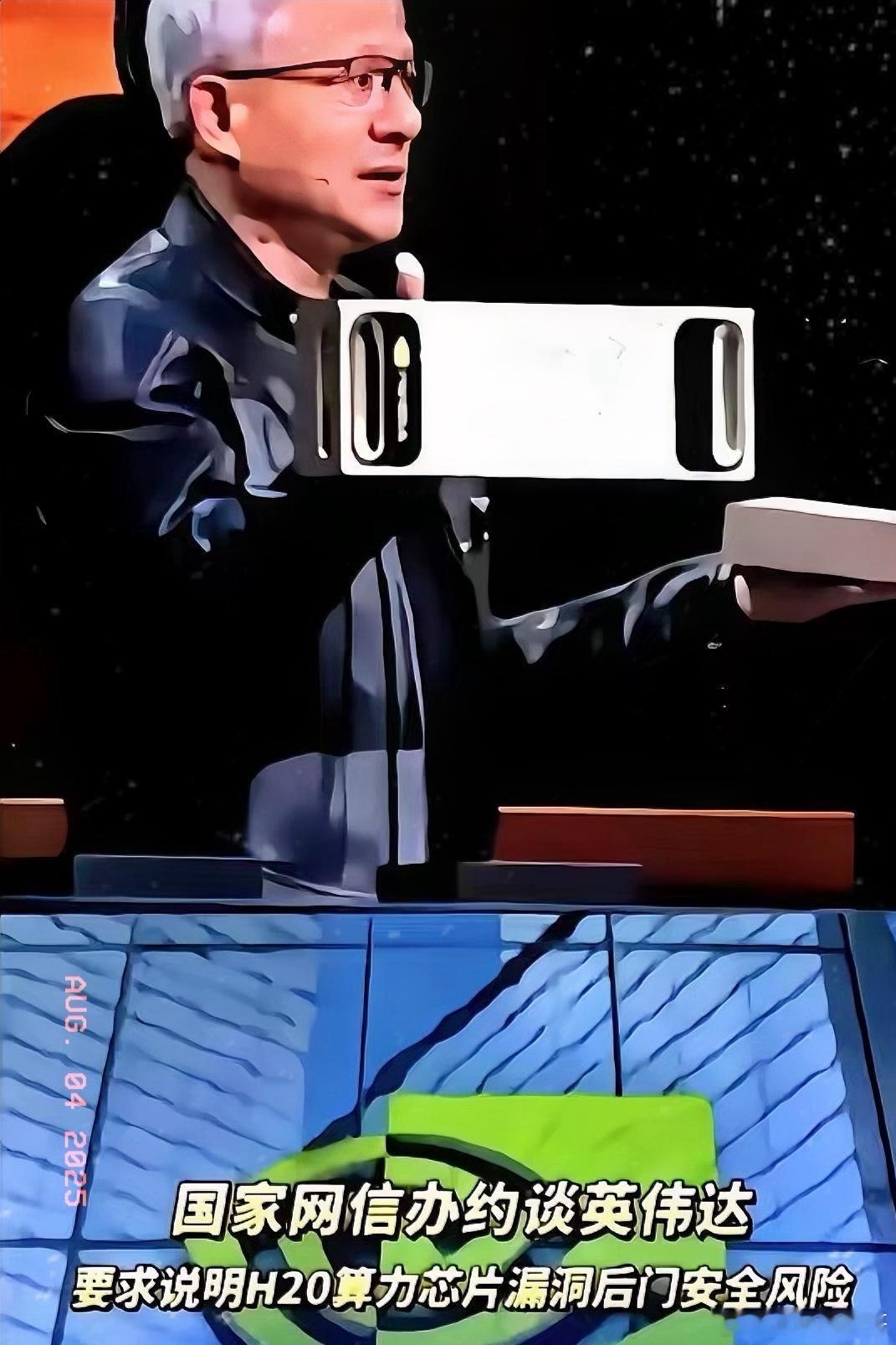

国家网信办在7月31日正式约谈英伟达,要求其说明H20芯片“漏洞后门安全风险”时,一颗小小的芯片,已然成为中美科技博弈的暴风眼。

时间倒流100天,这些H20芯片的命运还截然不同

2025年4月,美国一纸禁令让专为中国设计的H20瞬间沦为“电子垃圾”,英伟达被迫计提55亿美元损失,相当于每片芯片要倒贴1800美元处理费。戏剧性的是,三个月后特朗普政府突然解禁,这批“库存包袱”竟成了抢手货——黄仁勋火速向台积电追加30万片订单,背后是中国企业180万片的饥渴需求与仅60-90万库存之间的巨大鸿沟。这场价值54亿美元的紧急交易,恰似在科技铁幕上撕开的一道市场规律裂缝。

信任崩塌:从“特供”到“特控”的质变

当H20披着“特供芯片”的外衣重返中国市场,企业们发现这不仅是性能的阉割(算力仅为H100的15%),更潜藏着致命风险。美国议员提出的《芯片安全法案》要求对华出口芯片必须配备“追踪定位”和“远程关闭”功能,而英伟达被曝光的隐藏调试接口,恰似在用户家中安装了一把外人掌控的万能钥匙。尽管黄仁勋深夜声明“芯片不存在后门”,但国家网信办的约谈单刀直入:请拿出技术证据,而非口头承诺。

安全警钟在全球化场景中反复敲响:俄罗斯公共服务系统遭黑客攻击瘫痪,美国星链卫星故障导致全球6万用户断网、远程手术中断。当芯片可能成为远程操控的武器,人民日报的诘问——“英伟达,让我怎么相信你”——已不只是商业质疑,更是对国家数字主权的捍卫。

生态枷锁:无法卸载的“数字操作系统”

中国企业明知H20性能缩水、存在隐患,却仍趋之若鹜,背后藏着更深的无奈。英伟达真正的护城河不是硬件,而是CUDA生态——全球90%的AI模型在此构建,如同科技界的“数字普通话”。迁移到华为昇腾或寒武纪芯片,意味着重写30%以上代码、增加适配层延迟、承担六个月转型风险。

正如习惯了Windows的用户难以转向Linux,生态绑定让中国企业陷入“温水煮青蛙”式的依赖。

这种依赖正在付出高昂代价:中国维修店对老旧H100芯片的维修费高达2400美元/片,因美国禁令导致英伟达无法在华提供保修服务。而英伟达一面清库存,一面借CUDA生态阻止客户流向华为(昇腾910B市场份额已达23%),上演着精妙的商业控制术。

破局之路:在算力荒漠培育自主绿洲

面对困局,中国科技企业正以智慧突围。华为任正非提出“数学补物理,集群补单芯”战略——当单芯性能落后,便以算法优化弥补物理差距;用多芯集群协同作战,实现系统级超越。这恰似“田忌赛马”的现代版:避开硬碰硬的制程竞赛,以体系优势破局单点封锁。

政策层面也在构筑防线:国家发改委要求新建数据中心必须采用符合严格能效标准的AI芯片,直指H20的能效短板。更深远的变化在产业链深处涌动,当台积电重启H20产线需要长达9个月时,中国芯片的窗口期正在打开。寒武纪MLU370芯片已能支持千亿参数大模型训练,昇腾910B则通过“异构计算架构”兼容部分CUDA应用——自主生态的幼苗,正从裂缝中顽强生长

。

当黄仁勋的30万片加急订单穿越太平洋时,上海张江的实验室里,工程师正在测试基于纯国产芯片的AI集群。他们关闭了CUDA环境,屏幕上跳动着用华为MindSpore框架编写的代码——这一刻的寂静,预示着旧秩序的裂痕。

芯片博弈的终极启示早已显现:H20从“电子垃圾”到“战略筹码”的百日蜕变证明,市场规律终将冲垮技术铁幕,但唯有手握核心技术,才能把命运攥在自己掌心。就像三峡大坝无法阻断长江东流,中国每年4000亿美元的芯片进口需求与爆发式增长的AI应用场景,正汇聚成不可阻挡的洪流。

未来的某一天,当某医院首次使用完全国产芯片支持的远程手术系统,主刀医生透过AR眼镜看到的不再是可能黑屏的恐惧,而是血管内壁的全息影像——那时我们会想起2025年夏天,这批引发风暴的H20芯片。它曾是悬在头顶的达摩克利斯之剑,却最终成了中国算力自立的路标,指向一条更自主、更安全的技术长路。