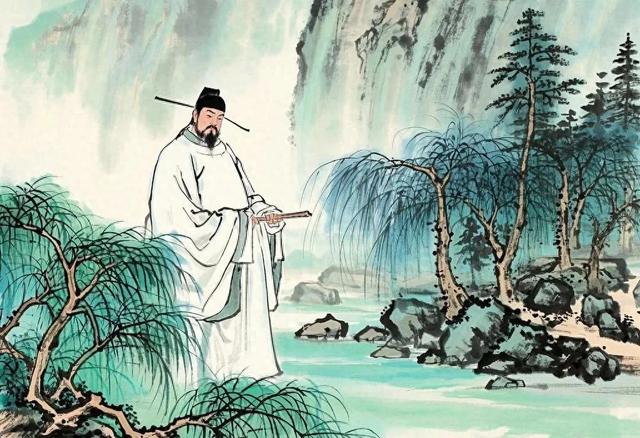

南宋·王伯大

留有余,不尽之巧以还造化;

留有余,不尽之禄以还朝廷;

留有余,不尽之财以还百姓;

留有余,不尽之福以还子孙。

南宋王伯大的《四留铭》虽寥寥数语,却道尽中国传统文化中“留余”的智慧精髓。这篇铭文以“留有余”为核心,从自然、社会、民生、后代四个维度构建起一套完整的处世哲学,堪称古代士大夫精神的凝练。

一、铭文解析:留余之道的四重境界1. 留有余,不尽之巧以还造化“巧”指人力、机巧,“造化”即自然规律。王伯大警示世人:不可穷尽智巧去征服自然,而应留几分敬畏与谦和。这与《周易》“裁成天地之道,辅相天地之宜”的思想相通,强调人类在利用自然时需克制贪求,顺应天道。如宋代文豪范仲淹在《岳阳楼记》中“不以物喜,不以己悲”的胸襟,正是对“还造化”的精神呼应——人非自然的主宰,而是天地间的“过客”,需留一份对万物的慈悲。

2. 留有余,不尽之禄以还朝廷“禄”指官俸,引申为职权。古代官员以“食君之禄,担君之忧”为责,而“还朝廷”并非简单的物质回馈,更要求官员廉洁奉公、不逾权柄。南宋名臣包拯“清心为治本,直道是身谋”的为官之道,便是“留余禄”的践行:不贪墨、不专权,将职权用在“为朝廷分忧,为百姓谋福”上。这种对权力的克制,本质是对“公器”的敬畏——职位俸禄是责任而非特权,需留有余地以保清明。

3. 留有余,不尽之财以还百姓

3. 留有余,不尽之财以还百姓财富的积累不应止于个人享用,而需反哺民生。王伯大身为官员,深谙“水能载舟亦能覆舟”的道理:百姓是国家的根基,聚财而不散财,终将失其本。明代商人兼慈善家沈万三“富而好施”,在苏州修桥铺路、设立义塾,正是“还百姓”的典范。这种思想与儒家“先天下之忧而忧”的担当一脉相承——财富的终极价值,在于滋养众生而非囤积垄断。

4. 留有余,不尽之福以还子孙“福”非物质馈赠,而是德行与家风的传承。古人云“积善之家,必有余庆”,王伯大强调:真正留给子孙的福气,是清廉的家风、仁爱的品格,而非万贯家财。如清代名臣林则徐“子孙若如我,留钱做什么?贤而多财,则损其志;子孙不如我,留钱做什么?愚而多财,益增其过”的家训,正是对“留余福”的最佳注解——过度的物质宠溺反会消磨子孙之志,唯有精神遗产才能让家族长久兴盛。

二、文化根源:中国传统“留余”思想的脉络《四留铭》的核心“留有余”,可追溯至《尚书》“满招损,谦受益”的智慧。道家主张“知足不辱,知止不殆”(《道德经》),强调人生需知边界、懂节制;儒家提倡“中庸之道”,反对“过”与“不及”;佛家则以“布施”为修行,认为“利他”方能“自利”。这种思想在民间亦有体现,如河南康百万庄园的“留余匾”上书:“留有余,不尽之巧以还造化;留有余,不尽之禄以还朝廷……”直接化用王伯大此铭,足见其影响深远。

古人深知:天地万物皆有定数,人力强求则反受其害。无论是对自然的索取、对权力的贪恋、对财富的聚敛,还是对福气的透支,“留余”本质是一种动态平衡——给他人留退路,便是给自己留生路;给后世留空间,便是给当下留尊严。

三、现代启示:在“过度”时代重拾留余智慧

三、现代启示:在“过度”时代重拾留余智慧当今社会,“最大化”“极致化”成为主流价值观:科技滥用破坏生态,权力寻租腐蚀公信,资本垄断加剧贫富差距,溺爱子孙导致“啃老”现象……《四留铭》的警示恰如清醒剂:

- 对自然:“不尽之巧以还造化”是可持续发展的先声,提醒我们摒弃“征服自然”的狂妄,践行绿色低碳;

- 对社会:“不尽之禄/财以还朝廷/百姓”是社会责任的萌芽,无论是为官还是从商,都需明白“取之于民,用之于民”;

- 对家庭:“不尽之福以还子孙”是家风建设的核心,教会我们“授人以渔”而非“授人以鱼”。

正如弘一法师所言“事当快意处须转,言到快意时须住”,人生最难得的不是“满”,而是“未满”——留一分余地,便多一分从容;留一分谦和,便少一分危机。《四留铭》的智慧,终归于一个“让”字:让利于天地,让德于社会,让福于后人,如此方能“留余庆”而避“余殃”。

结语:留余是一种高级的生存智慧王伯大的《四留铭》,表面是劝人“留”,实则是教人“舍”——舍去贪婪、舍去傲慢、舍去短视,方能守住本心、护住根本。在这个充满诱惑与欲望的时代,或许我们更需要这样的“留余”哲学:给自然留一片绿荫,给社会留一份公义,给子孙留一脉清风,如此,方不负天地,不愧于心。