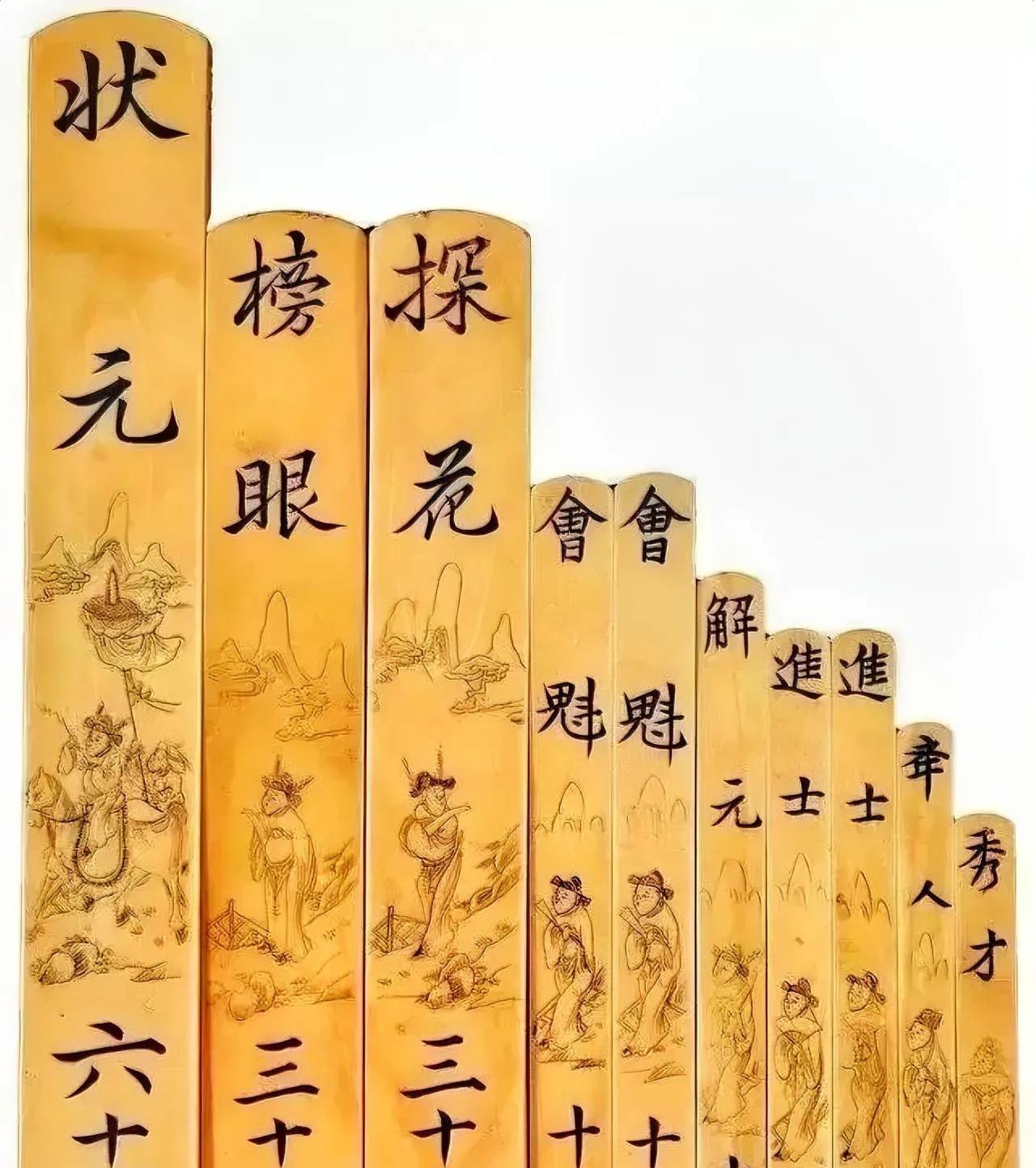

14岁的康熙问济世:“朕如果参加科考,能名列三甲吗?”济世摇摇头说:“皇上只能考个秀才。”康熙大怒,偷偷地参加考试。谁料,成绩一出来,济世闹着要告老还乡。当“探花郎龙儿”的名字从朱漆榜文上跌落时,14岁的康熙攥着沾满汗渍的考卷,突然想起三日前那个跪在顺治画像前的背影。 那名字“探花郎龙儿”像烧红的烙铁,烫得康熙手心发麻。汗渍把考卷边角都浸软了,墨迹晕开一小团。三天前那个背影,济世跪在父皇顺治爷的画像前,肩膀微微耸动,原来不是在哭,是在憋笑?还是在谋划这出大戏? 他当时怎么说的?“老臣无能,教不出状元之才,恳请告老还乡,回老家种红薯去!”那声音,悲怆得能挤出眼泪,胡子一颤一颤,戏演得真足啊!现在想想,全是破绽。堂堂帝师,饱读诗书,门生故旧遍天下,他能不知道自己教出来的学生,肚子里到底有多少墨水?康熙越想越气,小脸涨得通红,攥着考卷的手指关节都泛白了。不是气自己只中了探花,探花已经是天大的荣耀!是气这老头儿把自己当猴耍!那句“只能考个秀才”像根刺,扎得他难受。济世这老狐狸,分明是挖了个坑,激着自己往里跳! 消息根本捂不住。“龙儿”是谁?新科探花郎!十四岁的神童!这噱头够京城百姓嚼半年的舌头根。大臣们私下议论纷纷,眼神交汇间全是好奇和探究。鳌拜那张向来跋扈的脸,也难得地皱起了眉头,眼神在康熙和济世之间来回扫,琢磨着这“龙儿”和真龙天子之间,是不是藏着什么猫腻。这名字,太蹊跷了! 康熙坐不住了,心里那团火越烧越旺。他得找济世算账!一脚踹开偏殿的门,济世正优哉游哉地品着茶,好像料定他会来。 “济世!”少年皇帝的声音带着压抑的怒火,“你好大的胆子!欺君罔上!戏弄于朕!” 济世慢悠悠放下茶盏,撩起眼皮,哪还有半点要“告老还乡”的凄惶?“皇上息怒,”他甚至没起身,指了指旁边的椅子,“您先坐下消消气。老臣若不那么说,激一激您少年意气,您能真去考这一场?能知道这天下英才汇聚的科场,究竟是个什么滋味?” 康熙站着没动,胸口起伏:“那你告诉朕,朕为何只是探花?前两名是谁?难道比朕还强?”少年人的不服气,到底还是冒了头。 “哈哈,”济世捻着胡须,竟笑出了声,“皇上啊皇上,您真以为您那文章,够得上探花的水平?字迹锋芒毕露,恨不得一笔戳破纸背,论事虽见解独到,可那份‘舍我其谁’的帝王气藏都藏不住!考官们是瞎了还是傻了?看不出这文章绝非寻常寒门子弟能写?‘龙儿’?您这名儿也够大胆的!” 济世站起身,走近两步,压低了声音:“您能中探花,恰恰是因为老臣知道您会去考,提前‘打点’了阅卷官!让他们无论如何,要把‘龙儿’这名字,塞进三甲之内,但又绝不能是状元!状元太扎眼,无数双眼睛盯着,祖宗八代都能给你翻出来!探花位置稍偏,正好。至于您那文章,在老臣看来,文采斐然,气魄宏大,远超同龄,但论起老辣圆融、藏锋守拙的火候,比起那些皓首穷经的老举子,确实还欠点意思。真按实打实的才学排,您的位置,大概在中游偏上些,离三甲,还差那么一口气。说您‘只能考个秀才’,是老臣故意说低了,激您;说您能中三甲,那是老臣……替您‘运作’了。” 康熙愣住了,满腔的怒火像被戳破的气球,瞬间泄了气,只剩下震惊和一丝……难堪。原来他引以为傲的“探花”,竟有这么大的水分?原来自己引经据典、挥斥方遒的文章,在真正的行家眼里,不过如此?那沾满汗渍的考卷,此刻仿佛变得无比沉重。 济世看着少年天子变幻的脸色,语气缓和下来,带着前所未有的郑重:“皇上,您明白老臣的苦心了吗?跪在先帝画像前,老臣求的是先帝爷保佑,保佑您这趟‘微服科考’顺顺利利,别露馅,更保佑您能真正明白两件事。” “第一,科考这玩意儿,远没有看上去那么干净公平。人情、打点、门第、甚至主考官的喜好,都可能左右名次。您坐在龙椅上看到的金榜题名,底下埋着多少说不清道不明的灰。老臣‘运作’,不是为了给您个虚名,是要您亲身体验这制度里的弯弯绕绕!您将来是要革除弊政、整饬吏治的人,不亲身趟过这浑水,怎知水有多深,鱼有多滑?” “第二,也是更要紧的。皇上,您是天纵英才,这没错。但天底下有才华的人,多如过江之鲫!您生在帝王家,坐拥四海最好的资源,有名师指点,有无上尊荣,您写出锦绣文章,是理所应当!可那些寒窗苦读的士子呢?他们可能连本像样的书都买不起!您觉得您文章好,那是您站得高,不是您真的就比所有苦读几十年的老儒生都强了。老臣说您‘只能考秀才’,是想让您知道,若抛却了‘皇帝’这层身份,把您丢进千军万马挤的独木桥里,您未必就能拔得头筹!这份‘平常心’,这份对天下寒士不易的体察,才是为君者最该有的眼界和胸襟!” 济世的话,一句句砸在康熙心上,比刚才的怒气更让他震撼。他看着眼前这位头发花白的老臣,三日前的“告老还乡”像个笑话,此刻的直言不讳却重如千钧。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论 。

评论列表