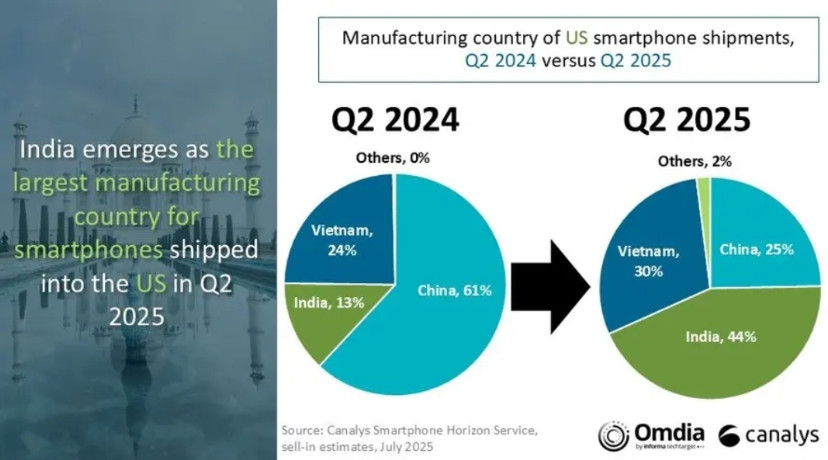

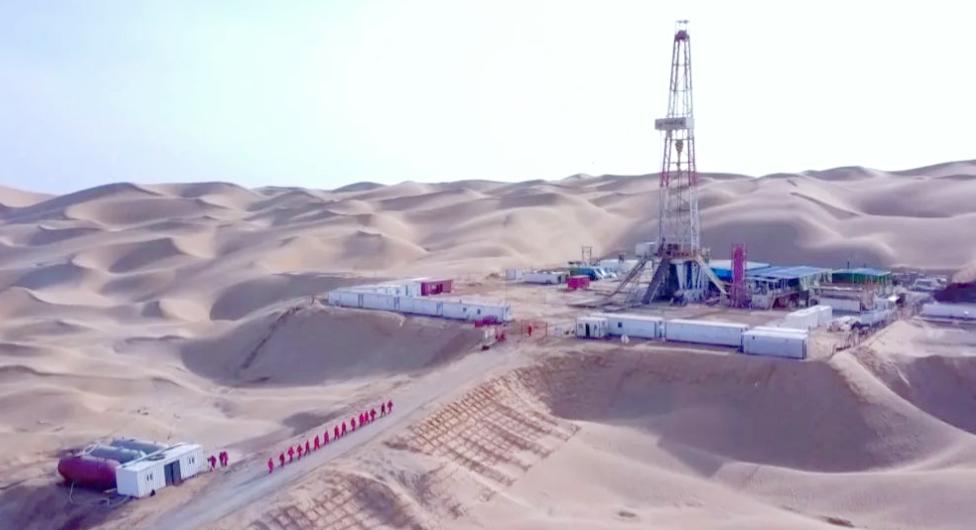

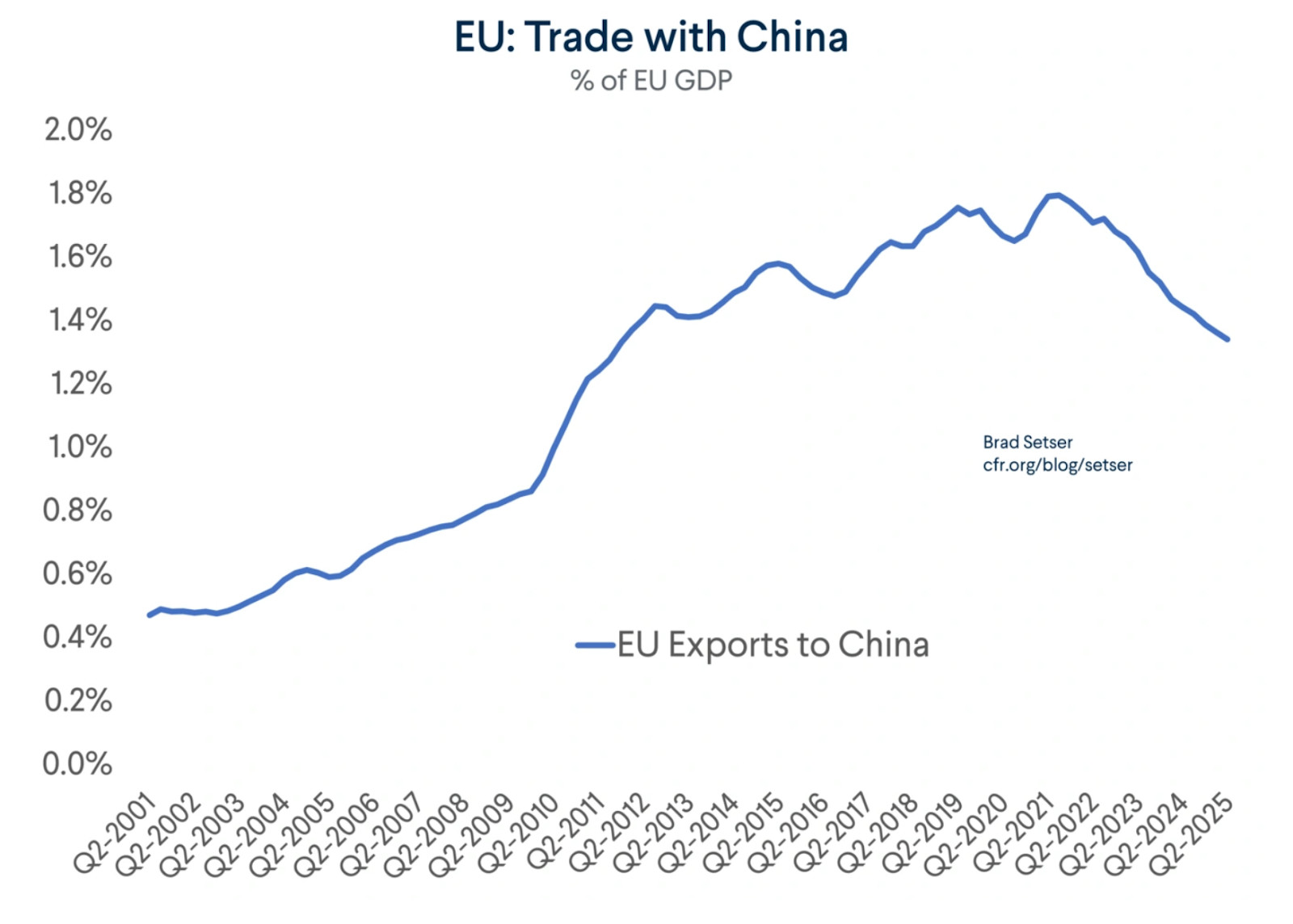

当前中美关税战的表面态势,似乎正朝着美国预期的方向发展。从2025年2月美国首提“芬太尼税”开始,双方关税博弈持续升级,4月美方更将对华关税推高至145%。 这种高强度的施压策略,配合美国同期对欧盟、墨西哥等贸易伙伴的关税调整,形成了特朗普政府“全球吸血”的战略布局。 但在这看似胜利的表象下,实则暗藏多重矛盾。 美国的关税攻势确实在短期内打乱了中国外贸节奏。 根据中国海关总署数据,2025年一季度对美出口同比下降12.7%,机电产品、纺织品等传统优势品类受冲击显著。 但中国迅速启动反制机制,不仅对等提高关税,更在4月实施稀土出口管制、将16家美企列入不可靠实体清单。 这种精准打击直击美国痛点,中国稀土占全球供应链70%份额,而美国军工、新能源产业对其依赖度极高。 谈判进程的胶着状态,折射出双方战略意图的根本冲突,本周即将举行的第三轮磋商,被外界视为“拖延战术”的延续。 美国贸易代表办公室近期释放的信号显示,其核心诉求已从早期的贸易逆差缩减,转向要求中国开放金融市场、放弃“中国制造2025”补贴政策等结构性议题。 这种“打包谈判”策略,本质是试图通过关税杠杆重塑中国经济发展路径, 全球格局的微妙变化,正在悄然改变谈判天平。 欧盟在7月与美国达成15%统一关税协议,但法国等成员国直言该协议“不平衡”,要求豁免航空航天、烈酒等关键领域。这种内部裂痕显示,美国的盟友体系并非铁板一块。 更值得关注的是印度的转向,莫迪政府7月恢复中国公民旅游签证,并考虑放宽对华投资限制,以对冲美国加征27%汽车关税的压力。 这种“以中制美”的策略,反映出新兴经济体在中美博弈中的务实选择,中国的应对策略展现出显著韧性。 一方面通过扩大内需稳定基本盘:2025年上半年社会消费品零售总额同比增长5.0%,新能源汽车、智能家居等升级类商品销售增速超20%。 另一方面加速推进“一带一路”建设,1-5月对沿线国家进出口增长4.7%,中伊“智慧油田”、移动支付合作等项目落地,构建起多元化市场网络。 这种“双循环”策略,正在削弱美国关税的实际效力, 然而全球供应链的重构风险不容忽视。 美国推动的“印太经济框架”虽在2025年吸纳斐济等新成员,但印度退出贸易谈判、东盟国家对规则标准分歧明显,显示其整合效果有限。 中国在人工智能、量子计算等新质生产力领域的突破,正在改写竞争规则,华为昇腾芯片性能已达国际主流水平,迫使英伟达等美企游说政府放宽出口限制。 这种技术自主化进程,正在消解美国的技术封锁企图,谈判延期的可能性持续攀升。美国商务部近期数据显示,其国内制造业回流计划仅完成预期目标的18%,特斯拉、通用等企业因供应链波动叫苦不迭。 这种现实困境,使得特朗普政府在谈判中陷入“既要施压又怕失控”的矛盾心态。而中国坚持“不搞议题捆绑”的底线原则,更让美方难以找到突破口。 值得警惕的是,美国正试图将关税战与地缘政治议题挂钩,7月以色列爆出的“伊朗斩首计划”虽未被证实,却为美方介入中东事务提供了借口。 这种“危机制造”模式,与特朗普在关税战中惯用的“极限施压”策略一脉相承,但中国已通过外交渠道明确表态,反对将经贸问题政治化,强调“市场行为不容干预”。 未来几个月的谈判走向,将取决于多重变量的动态平衡,美国国内通胀压力持续高企,耶鲁大学研究显示其2025年整体通胀率可能因关税上升2个百分点,每个家庭年均多支出3800美元。 这种民生压力,或将倒逼特朗普政府在谈判中做出妥协。而中国通过内需扩张、技术创新、市场多元化构建的“抗压体系”,正在为长期博弈奠定基础。 这场持续三年的关税博弈,本质是两种发展模式的碰撞,美国试图通过单边主义重构全球经济秩序,中国则以开放合作推动多极化进程。 当法国、印度等国家在关税协议中展现出战略自主,当东盟国家在供应链选择上保持谨慎平衡,一个清晰的趋势正在显现:任何试图以霸凌手段主导世界的企图,终将在多元力量的博弈中碰壁。 中国的应对之道,正在于将外部压力转化为深化改革、扩大开放的内在动力,在变局中开辟新的发展空间。