1943年,山东省聊城市东阿县王庄村,一个13岁的小伙参加了当地的抗日队伍;两个兄长在他这年纪去闯关东便没了音信;家里还有一个弟弟守着父母。

唐志平生于1930年,家住山东省聊城市东阿县王庄村。家里是地地道道的农民,靠几亩薄田过日子。父母老实巴交,起早贪黑,日子却紧巴巴的。他上面有两个哥哥,下面有个弟弟唐志凯。两个哥哥在他13岁那年模样离家闯关东,想去东北找条活路,可从此杳无音信。家里没了消息,母亲整天念叨,父亲只能抽着旱烟叹气。唐志平年纪虽小,却早早懂事,劈柴、挑水,帮着家里干活。 1943年,抗日战争正打得火热。日本鬼子在山东烧杀抢掠,村里人心惶惶。那年夏天,当地来了支抗日游击队,喊着保家卫国的口号招人。唐志平听过不少英雄故事,心里早憋着一股劲儿。他跟父母说了想参军的想法,母亲哭着不舍,父亲却拍板同意。第二天,他背着个布包,里面装着几个窝头,就跟着队伍走了。那年,他才13岁。 在游击队里,唐志平从最苦的活干起,扛粮食、背子弹,后来学会了打枪、埋地雷。他个子小,但胆子大,夜里偷袭日军据点时也冲在前头。几年下来,他从个半大孩子熬成了能打能拼的战士。1945年抗战胜利,他没回家,而是继续留在部队,后来编入华野十纵特务团三营。那时候,他觉得自己总有一天能穿着军装回村,让爹娘瞧瞧自己的出息。

唐志平参军那会儿,正赶上山东局势乱得像锅粥。家里两个哥哥走后,日子更艰难,弟弟唐志凯才几岁,帮不上什么忙。父母盼着大儿子能捎个信回来,可年复一年,连个影子都没见着。唐志平走的时候,母亲叮嘱他小心,父亲让他别丢人。他心里明白,自己不光是为国,也是为家,想让爹娘过上安稳日子。 游击队的生活苦得很,吃的是杂粮窝头,睡的是地铺,冬天冷得手脚生冻疮。可他从没抱怨过,觉得自己干的是大事。1949年,他给家里写了封信,问爹娘身体咋样,弟弟长大了没,还提了提两个哥哥的事儿。那是他最后一次跟家联系,可惜信没送到,战事一紧,他也顾不上了。 同年10月,金门战役打响。唐志平随部队南下,上了木船准备登陆作战。那一仗打得惨,炮火连天,他冲上滩头没多久就受了伤,昏过去后被俘。从此,他跟山东的家断了线。家里人后来收到部队的通知,说他“失踪”,再后来发了“烈士证明”。母亲哭得死去活来,弟弟在院里立了个衣冠冢,可谁也不知道,他其实还活着。 被俘后,唐志平被带到台湾基隆,关起来“改造”。那段日子暗无天日,他想过寻死,可一想到爹娘,又咬牙撑了下来。后来,他被编进国军,换了个身份活下去。1959年,他在军营外遇到两个讨饭的小女孩,饿得皮包骨头。他心里一软,给了她们两个馒头。那一刻,他觉得自己跟她们挺像,都是被日子逼得没辙的人。

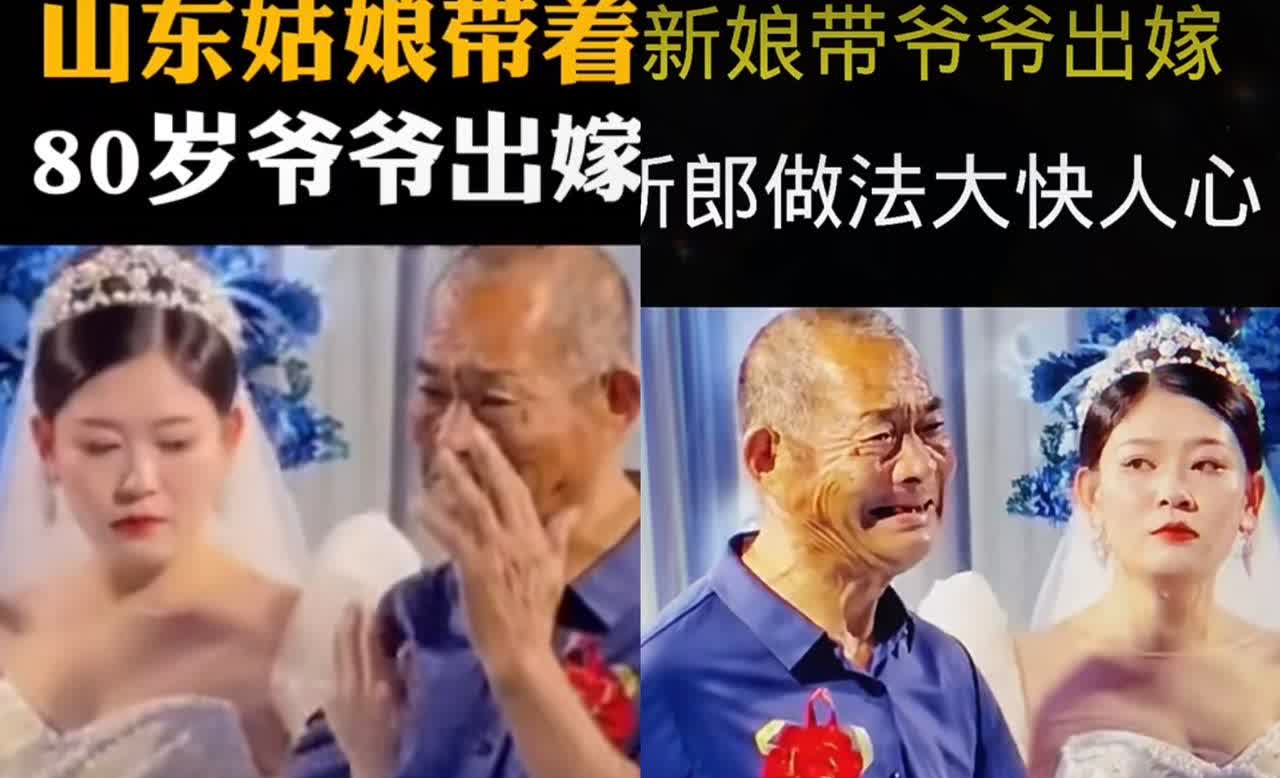

1962年,他32岁,娶了19岁的本地女孩陈锦。婚后生了三个孩子,日子紧巴巴的。他当汽车维修兵,工资少得可怜,夜里还得加班修车补贴家用。退役后,他攒钱买了辆卡车跑运输,成了乡里日子过得还行的人。可生意不好做,他果断卖车,开了一家山东饺子馆。店里生意不错,一家子齐心协力,总算熬出了头。 1987年,两岸探亲放开,他57岁,动了回家的念头。陈锦劝他回去看看,他带着钱辗转到了山东王庄村。找到弟弟唐志凯时,兄弟俩抱头痛哭。他才知道父母早去世了,大哥没消息,二哥回来过一次就走了。他掏钱帮弟弟盖房,也想给自己留个窝,可台湾还有家,他只能先回去。后来,他又回了两次老家,每次都住一个月,可总得回台湾照顾岳父母。 2000年,岳父母去世,他计划回山东定居,可突发脑溢血,瘫了四年后去世。临终前,他叮嘱儿女别忘了山东的根。2004年,儿子回乡修祖坟,看到那份“烈士证明”,才明白父亲一生的牵挂。