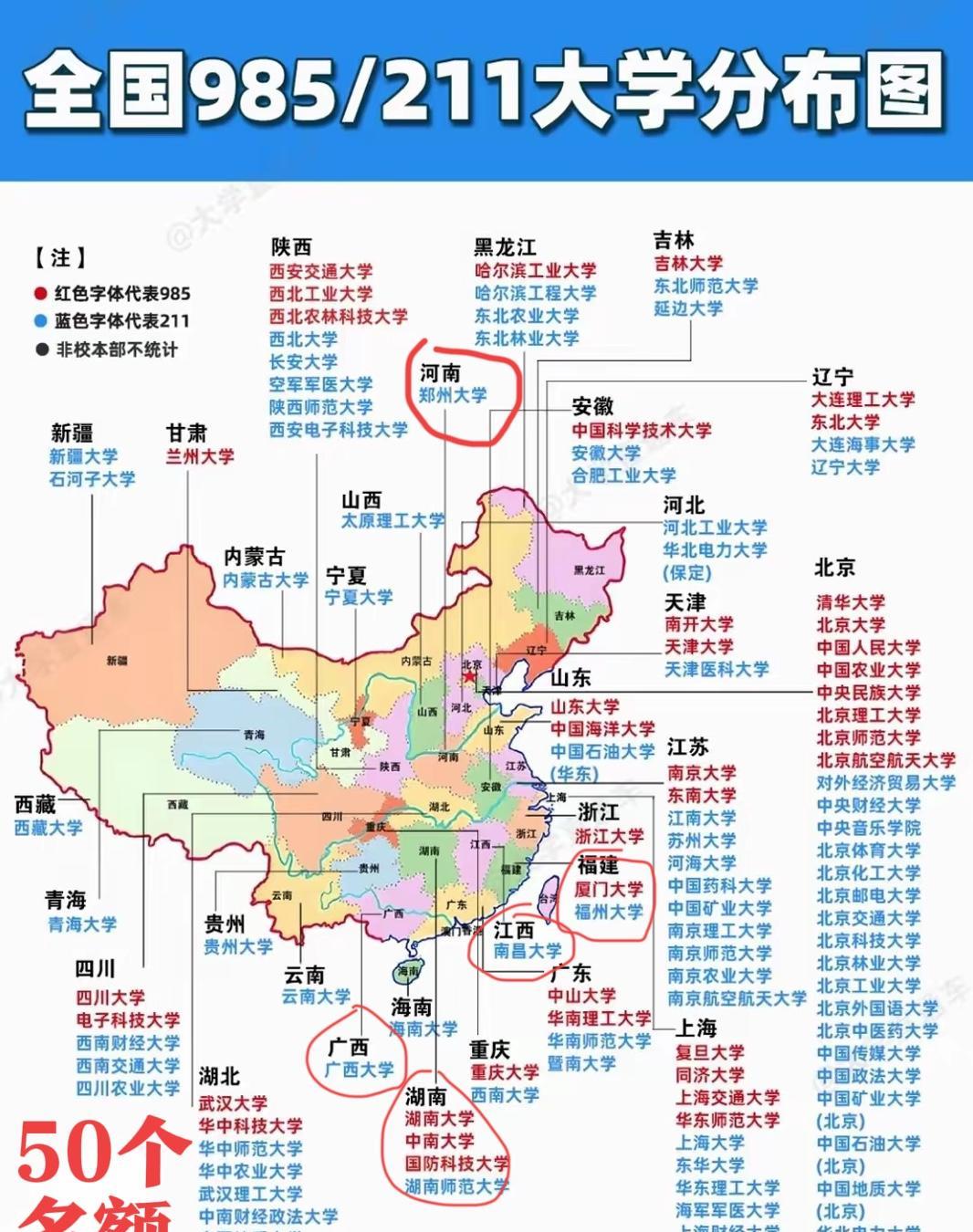

语出惊人!87岁姜伯驹院士直言:“不是别人要卡我们的脖子,而是我们用教育卡住了自己的脖子!”中国每年毕业800余万大学生,但在数理化领域有建树的人却少之又少,谈得上世界顶级的科学家更是寥寥无几……

麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!

2023年春天,北京大学院士姜伯驹在学术会议上直言:“束缚中国创新的不是技术封锁,而是我们自己的教育方式。”

这番言论瞬间在教育界激起千层浪。

这位拓扑学泰斗犀利指出:教材难度持续降低的同时,考试命题却愈加刁钻。

为应对分层筛选的考试制度,教师们绞尽脑汁炮制偏题怪题,数百万青少年被迫沉浮在题海之中。

这位拥有中国科学院院士、第三世界科学院院士等耀眼头衔的老人,名片上始终印着“北京大学教授”。

1957年从北大数学系毕业留校至今,他的作息表始终围绕着教室转。

办公室墙上至今挂着他手写的教案,从拓扑学到基础数学,泛黄的纸页上留着密密麻麻的批注。

姜伯驹生于温州数学世家,父亲姜立夫被誉为“中国现代数学播种人”。

十六岁考入北大的少年,初入燕园便展现惊人天赋。

当同学们还在理解微积分概念时,他已在追问积分函数的连续性命题。

整整七昼夜的演算推导,当最终完成严谨证明那刻,他第一次尝到数学逻辑带来的纯粹欢愉。

多年后在国际数学联盟大会作报告时,他仍以这个故事诠释数学之美:“真理的诱惑力超越任何世俗奖赏。”

上世纪六十年代,姜伯驹迎来学术突破期。

他创建的计算方法成功激活了沉寂三十年的尼尔森不动点理论。

在发表于《数学年刊》的论文中,“姜群”“姜空间”等原创概念引发国际学界瞩目。

美国数学会曾特别翻译其专著作为拓扑学教材,德国波恩大学至今保留着他手绘的拓扑变换图谱。

然而面对海外名校的邀约,他总说:“燕园的三尺讲台,才是我该站的地方。”

姜伯驹的教育变革蓝图始于上世纪末。

担任北大数学科学学院首任院长期间,他推动成立全国14所高校教改联盟,将传统数学系重组为包含信息科学、计算数学的现代教学体系。

2010年教育部颁发的“全国教书育人楷模”奖状上,评审组特别提及他主导的“四系一院”改革方案:“此举重塑了数学人才培养的生态格局。”

在给本科生讲解莫比乌斯环的课堂,姜伯驹总会拿起纸带问学生:“这是几维空间里的几个面?”

当年轻学子摸着单侧曲面啧啧称奇,他便会引导:“拓扑学的精髓正在于突破视觉惯性。”

这场景延续到中小学课堂。

他主编的《数学思维训练》教材里,每个例题都暗含对常规思维的挑战。

北京市曾统计使用该教材的学校,发现学生科学竞赛获奖率提升37%。

“教师要做真理的守门人,而非答案的分发者。”这是姜伯驹常对青年教师说的话。

他的助教记得某个冬夜,为帮学生理解同调群概念,院士在黑板前连续推导六小时,大衣肩头落满粉笔灰。

曾受教于他的尤承业教授回忆:“姜先生能用三句话讲透别人两星期的内容,因为他讲的每个定理都经过千锤百炼。”

2020年某次基础教育研讨会上,当与会者热议“奥数加分”政策时,白发苍苍的姜伯驹忽然起身:“我们培养的是未来的思想者,不是解题机器!”

全场寂静中,他展开教育部最新数据:参加数学竞赛的中学生中,仅1.3%后续从事科研工作。

这份警醒让《新时代数学教育改革纲要》最终增补了“强化科学思维培养”的条款。

如今在北大未名湖畔,仍常见姜伯驹拄杖慢行的身影。

有新生向他请教职业规划,老人总会指向博雅塔:“看那座塔的层数,比数清它的砖块更重要。”

这句话被刻在数学学院文化墙上,下面还有行小注:科学精神的本质,在于持续追寻万物间的永恒联系。

![那你们为什么要去相亲呢[思考][思考][思考]](http://image.uczzd.cn/3893349835851198915.jpg?id=0)