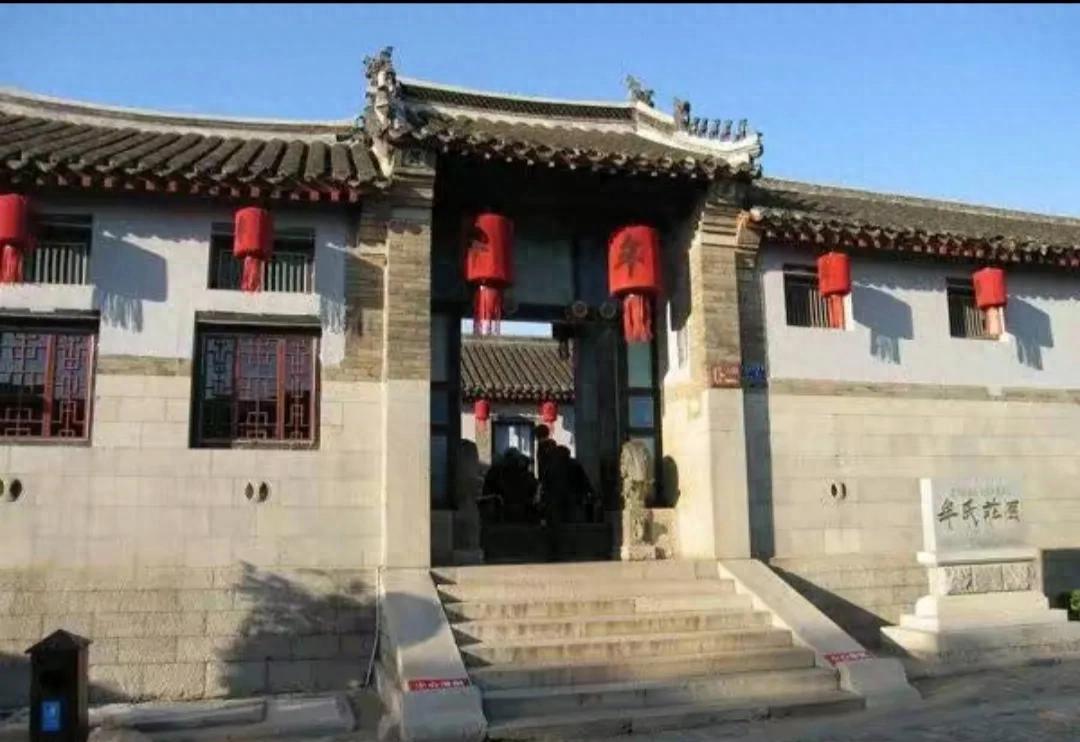

1833年山东大旱,没吃没喝的眼瞅着就要被饿死,没想到地主牟墨林打开自家粮仓做生意,不过粮食只换不借不卖,得知消息后农民们不淡定了。 主要信源:(大众数字报——百年耕读:牟氏庄园的兴衰) 道光十三年,也就是1833年,山东那地界儿遭了大难。 天公不作美,旱得邪乎,太阳底下,地皮裂得跟龟壳似的,寸草不生。 往年指望的庄稼颗粒无收,家家粮缸见了底。 人饿得前胸贴后背,眼睛发花,惨哪,听说都到了“易子而食”那不堪的地步了。 实在没活路了,庄户人只能把眼光投向当地的大户,栖霞的牟墨林。 都知道他家粮仓堆得满。 大伙儿心里盼着,能借点粮,熬过这要命的荒年就好。 可牟墨林开了粮仓门,却立了个规矩:“粮食,只换不借,也不卖!” 这话一出口,像盆冷水浇到灾民头上,又气又急。 可肚子饿得咕咕叫,有什么法子? 牟墨林这人精着呢,深谙“财要用在刀刃上”的道理。 他开出的条件,初看严苛:用粮食换地!起初,一斗高粱就能换走一亩薄田。 后来旱情越来越重,粮价天天涨,最后几升、甚至一升高粱就能换一亩地! 眼睁睁看着祖上传下来的地,就这么换来几升救命的粮食,那心里的滋味儿,真比刀割还难受。 换走了地,这地在哪儿?人还在哪儿住呢? 牟家说,地可以租给你种,但身份变了,从自己的地自己种,变成了给牟家种地的佃户。 为了活命,大家只能点头。 牟墨林自家存的粮也换光了,他还没停手,派人从关外(东北)运回一船船的高粱,接着换地。 就这么着,没几年功夫,牟家的地就把周围十好几个村子连成片了。 到道光十六年(1836年),他名下的地就有三万亩之多了。 等牟墨林老了,这份家业更是达到了四万五千亩地! 占了整个栖霞县田地的一成多,真是好大的家当。 不过,牟墨林也不光是攥着地收租子。 他心里跟明镜似的,光压榨乡亲,那是自找麻烦。 他也有几样做法,让庄户人心里能稍微舒坦点。 遇上荒年,他会给佃户免租子,还腾出房子给没地儿住的灾民避寒。 冬闲了,招呼大家伙儿上山打柴火,卖了钱,他拿三成,大伙儿分七成,挣点口粮钱,他也能攒下燃料。 就连无家可归的乞丐,牟家搭棚舍粥,也答应给丐帮一点“安家费”,请他们平时别生事,给牟家看看园子护护院。 这么一来,不少老百姓还真念他一声好,觉得他是个“活菩萨”。 后来年月,有老佃户就说过:“那年头,要不是牟二黑子(指牟墨林)的粮,不知道要饿死多少人呐。” 牟墨林更明白,这份家业来得猛,更要守得住。 他怕子孙坐吃山空,坏了这份辛苦攒下的家当,就立下了八条家训,核心就是要后代“手不离书本(读),勤俭持家(耕)”。 他办起自家的学堂,硬逼着孩子们读书,走科举考功名的路子,好保住家族的地位。 花钱上管得也严,用“定份额”的法子,不让子孙大手大脚,还专门请了好几十位账房先生,把家里进出的大账小账,盘算得一清二楚。 他还懂“朝里有人好办事”的道理,凡有新任的县太爷到任,他必设宴款待,甚至出钱帮着地方办团练(民间武装)、打土匪,求得官府一层保护。 正因为这些看得长远的安排,到了清末民初,牟家的家底更厚了,田地达到六万亩,山地林子十二万亩,房子超过五千间,成了北方数得着的巨富庄园。 回过头来看这段往事,实在叫人心里五味杂陈。 牟墨林这人,说他是“趁火打劫”的奸商吧,他确实在荒年用狠法子圈了无数地。可说他是救命的“活菩萨”吧,也确实有不少人在他粮仓前捡回了一条命。 那个艰难的世道下,人为了生存,有时做事也难说全对全错。 牟家靠着在灾年低价圈地起步,又靠着精明的“耕读传家”理念和打理,加上官场上的交际,硬是把这份基业稳稳地传了下来,在胶东那块土地上,书写了一段属于“耕读世家”的百年故事。 历史里的好坏,常常就像那田间犁出的垅沟,沟沟坎坎,界限未必是黑白分明的。

评论列表