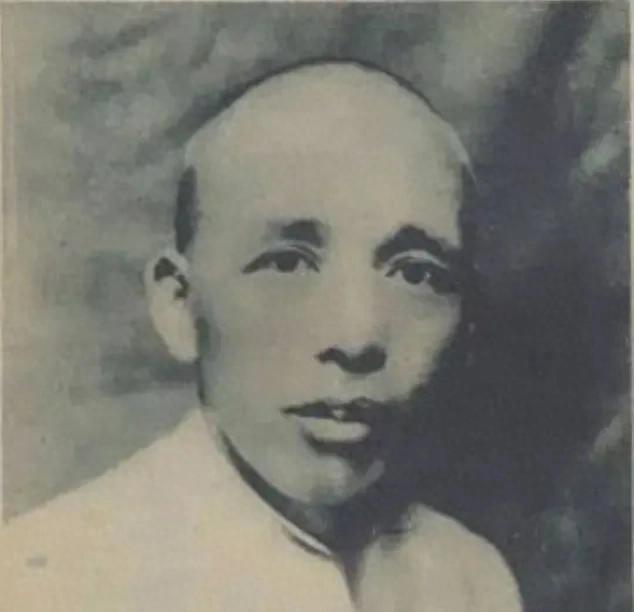

1975年,书画家启功妻子病逝。临终前,对启功说:“我在后院藏了宝贝。”启功按妻子说的位置一直挖,竟然挖到了一口大缸,缸里有4个麻袋,翻开一看,启功嚎啕大哭。 启功出身满清皇室,是清世宗雍正的第九代孙,自幼家教极严,饱读诗书,天资聪颖,字画俱佳。 与他门第相当、同样背景的文人女子不少,然而他的婚事却由家中长辈做主,娶了一个不识字的女子——章宝琛。 章宝琛出身于一个普通的旗人家庭,家境清寒,父亲是做些小买卖的脚夫。她虽相貌端正,性情温顺,却从未受过教育,也不懂琴棋书画。 初入启家,她谨小慎微,面对丈夫的书斋、满壁的书画与翰墨飘香,只觉自己是个多余的人。 她曾悄悄问身边的婢女:“我是不是拖了先生的后腿?”婢女安慰她说:“少爷虽有学问,但少夫人贤惠,也是一桩福分。” 可她心中还是自卑,常常在厨房或小院里默默干活,从不去打扰启功的创作。 启功对她的冷淡,是显而易见的。他性情清雅,讲究精神上的共鸣,与章宝琛之间根本没有共同语言。她端茶倒水、缝补浆洗、照料家务,他却从未真正与她深谈过。 他身边的同僚、文友多是谈诗论道的才子佳人,在他们眼中,章宝琛就是个“看不懂他世界”的粗人。 日子长了,启功逐渐发现这个“粗人”并非想象中的麻木不仁。 有一次,启功夜半突发灵感,在画案前挥毫泼墨,不料笔墨未干,一阵风吹来,把画卷带落在地上,墨水泼了一地。 他焦躁地皱眉,正要起身收拾,却见章宝琛已悄无声息地走了进来,蹲下身一边收拾,一边轻声说:“先生,风大,窗帘要不要我去钉紧些?” 那一刻,启功怔住了。他第一次感受到,这个不识字的妻子,竟然如此细腻,默默地守护着他。 再后来,每当他伏案作画,她就悄悄在一旁守着,给他添茶,烧炭,换笔洗水,甚至不声不响地帮他收好每一张画稿。有时他作画至深夜,她就在角落里打着瞌睡,直到他收笔。 真正让启功改变对她看法的,是1958年的一场风波。 那一年,启功被划为“右派”,成了众矢之的。原本风光的他,一夜之间被剥夺了教职与创作的自由。屋外横幅标语高挂,单位组织天天批斗。 他不能出门,只能整日窝在屋中,抑郁烦闷。他把自己多年来心血绘就的画稿、诗稿、手札一张张撕毁,撕得满屋皆碎纸。他觉得自己的一生完了,再无出头之日。 而章宝琛,每一次都等他离开屋子后,悄悄地走进去,蹲在地上,一张张将撕碎的画稿拣起,轻轻抚平。 哪怕是被撕成五六片的,她也一片片拼好,然后藏进后院的那口大缸里,用粗麻袋层层包裹,再盖上缸盖,用泥封好。 她不懂那些画的价值,更不懂“风骨”“传承”,她只知道,这是丈夫的命,是他曾热爱和骄傲的东西。 那十七年里,启功一直以为那些画早已灰飞烟灭。他沉默地熬着日子,脾气愈加寡淡,而章宝琛依旧默默在他身边,一日三餐,一针一线,从未多言一句抱怨。 别人劝他说:“你如今落魄,何不趁机找个能谈诗书、懂你文字的女人作伴。”他听了只是轻轻一笑,摇摇头,说:“我这字里的底气,都是我家宝琛给的。” 1975年,章宝琛因病入院。病情恶化极快,临终前,她紧紧握着启功的手,眼神恍惚又执着:“启先生,我给你留了点东西……后院,老石榴树下……地底下……有宝贝。” 启功只当她是临终胡话,轻声安慰她:“你歇着,什么都别操心。”可章宝琛却执意说:“缸,缸里……你要挖……你会看到的。” 不久后,她含笑离世。启功回到家中,夜不能寐。 他站在后院的石榴树下,忽然想起她的嘱托,心头一紧,找来锄头,亲自开挖。掘到半人深,锄头“咣”的一声磕到了硬物,竟然真的是一口旧缸。 他颤抖着扒开缸盖,赫然看到四个麻袋,打开一看——全是自己撕毁的画稿。 他一张张拎起,熟悉的笔墨跃然眼前,有他年轻时的《兰亭》,有当年为友人所题的七言诗卷,也有不少尚未署名的作品。他一边看,一边泪如雨下,整个人瘫坐在地上,嚎啕大哭。 “她一个不识字的女人啊……她居然知道这些对我有多重要……”他喃喃着,声音哽咽得说不出话来。 那一晚,月光冷冷地照着后院,银色的光影洒在画稿上,也洒在启功满是泪痕的脸上。 章宝琛用一生的沉默与守护,写下了一封从未落款的情书。