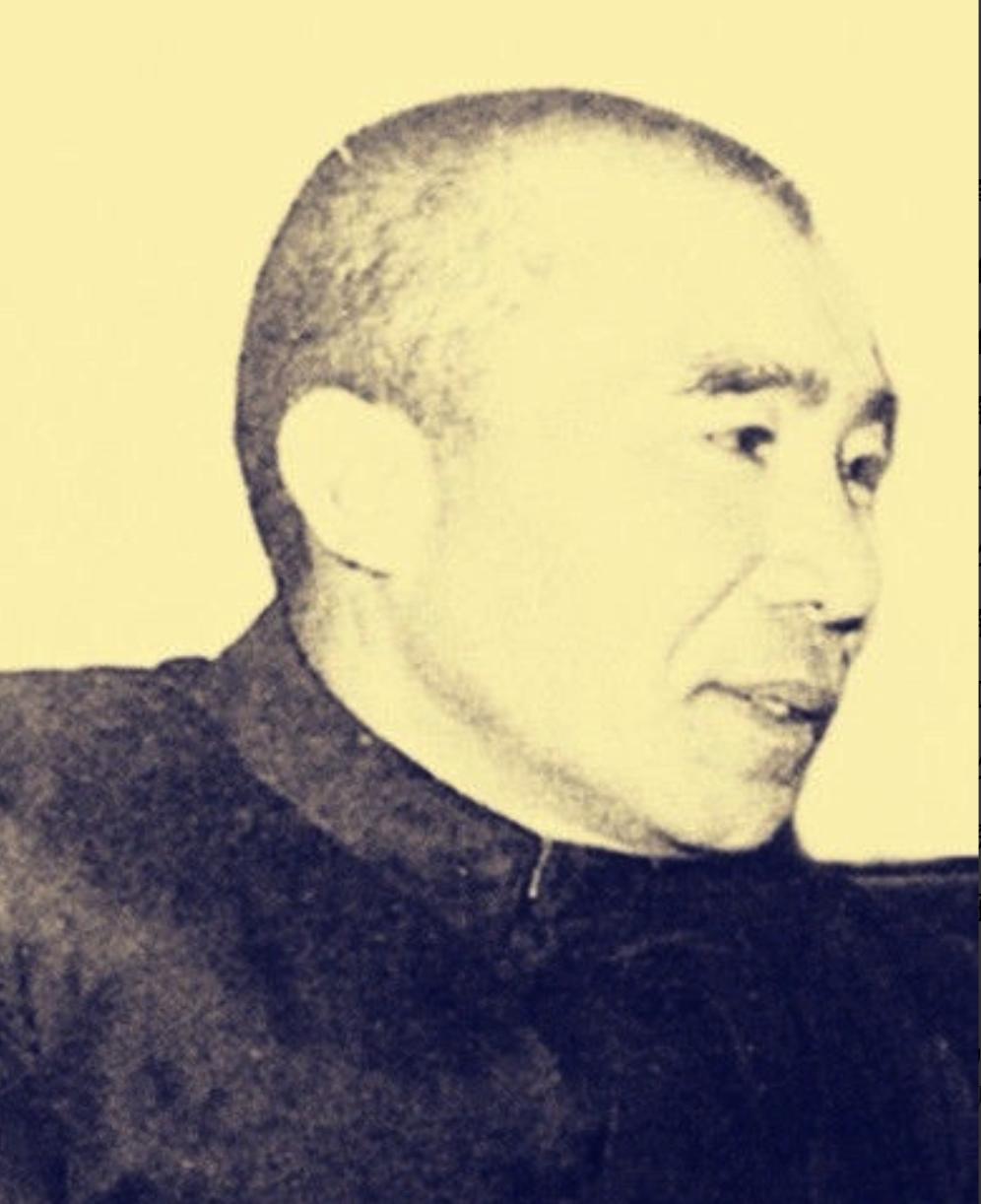

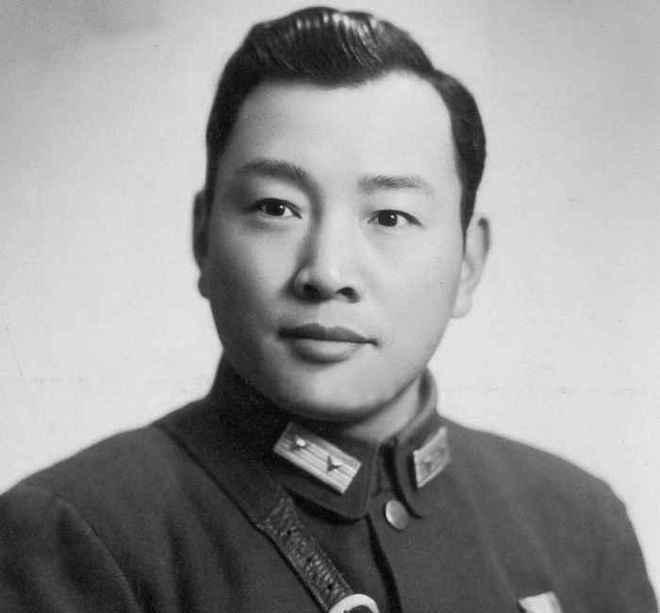

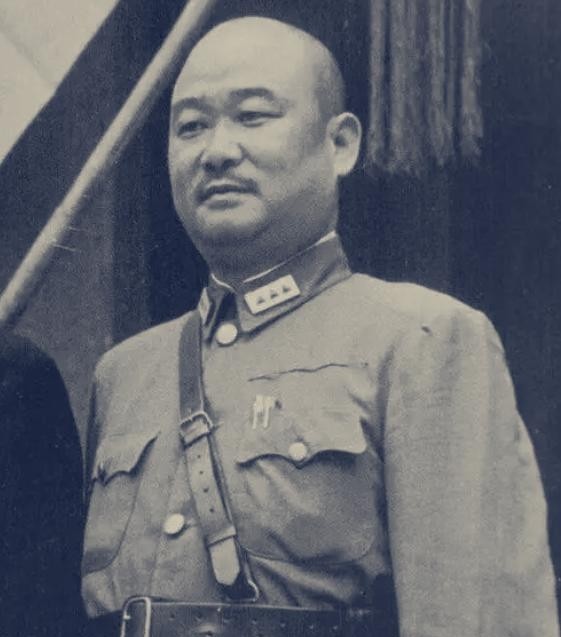

1986年,白崇禧的女儿白先慧偷偷潜回大陆,在桂林住了几日后,她找旅馆服务员结账,对方却说:“白小姐,你的账不用结了!” 白崇禧1893年出生在桂林临桂区会仙镇山瑶村,是个地道的广西人。他出身回族家庭,从小聪明好学,后来考进广西陆军小学,又上了保定军校,算是正儿八经的科班出身。1920年代,他跟李宗仁、黄绍竑一起,把旧桂系军阀陆荣廷赶下台,搞起了新桂系,成了广西的实权人物。 在广西当家时,白崇禧推行“三自”“三寓”政策,自卫、自治、自给,加上寓兵于农、寓将于学、寓教于乐,听着挺接地气,其实就是想让老百姓能自己保护自己、管理自己,还能吃饱饭。他修公路、建学校、发展农业,把广西治理得有模有样。那时候全国乱糟糟,广西却算得上安稳富裕的地方,这跟白崇禧的努力分不开。 到了北伐时期,白崇禧崭露头角,1927年的龙潭战役,他带兵打败孙传芳,抓了好几万俘虏,声名大噪。抗战爆发后,他当过军事委员会副参谋总长,帮着指挥台儿庄战役,干掉了上万日军,成了抗战初期的大胜仗。后来还参与了武汉会战、长沙会战,军事才能没得说,被人叫“小诸葛”。1949年国共内战失利,他去了台湾,1966年在台北去世,享年73岁。 白崇禧在广西的影响深远,不光是因为他打仗厉害,更因为他实实在在为老百姓做了事。他信伊斯兰教,建清真寺,还支持教育,连佛教道教的庙他都给题过字,挺宽容的一个人。他的故事在广西民间流传挺广,尤其是老一辈人,对他印象特别深。 1986年,白先慧决定回大陆看看。她是白崇禧的女儿,生在战乱年代,小时候跟家人在大陆生活过,后来去了台湾。这次回来,不是啥公开活动,而是悄悄的、私人的。她挑了桂林作为目的地,很简单,因为那是她父亲的故乡,也是她童年记忆的一部分。 那时候两岸关系还不像现在这么开放,白先慧回大陆得低调行事。她没大张旗鼓,而是选了个小旅馆住下,想静静地感受这片土地。住了几天后,她准备离开,去前台结账,结果服务员告诉她账不用结了。这事儿听起来有点意外,但仔细想想,又挺符合人情味儿。 服务员为啥不收钱?据说是旅馆老板的意思。老板知道她是白崇禧的女儿,觉得白崇禧当年为广西做了不少贡献,她回来探亲是老乡回娘家,收钱不合适。这说明啥?说明白崇禧在当地人心里的分量还在,哪怕过去了几十年,老百姓没忘了他为广西打下的基础。这份尊重,顺带着落到了白先慧身上。 白先慧这次桂林之行,不只是简单的回乡探亲,更像是一种情感上的回归。白崇禧1949年离开大陆后,再也没回来过,他的乡愁只能留在心里。女儿这次回来,某种程度上是替父亲完成了一场未了的心愿。她在桂林的几天,走走看看,感受父亲曾经生活过的地方,也是在跟家族的历史和解。 而且,她还拜访了李宗仁的夫人李秀文。白崇禧跟李宗仁是老搭档,当年一起打天下,俩家关系一直不错。白先慧小时候常去李家玩,李秀文对她挺亲。她们这次见面,聊了不少往事,既有抗战时期的回忆,也有小时候的趣事儿。这场重逢,不光是私人情谊,还有点历史传承的味道。 白先慧回台湾后,把从桂林带回来的东西放桌上,时不时看看。她带了啥不清楚,但肯定是些能勾起回忆的小物件。这次旅行对她来说,可能是一次心灵的安慰,也让她更明白父亲在故乡的意义。桂林人对白崇禧的记忆,给了她一种归属感,这种感觉,钱买不来。 说起白崇禧,得客观点儿。他军事上确实有两把刷子,北伐、抗战都立了大功,广西的治理也让人服气。但他毕竟是国民党的高级将领,内战时期站在了失败的一方,有些决策也引发过争议。比如抗战后期,他跟蒋介石关系有点僵,军事指挥上有些分歧。到了台湾后,他地位下降,晚年过得挺低调。说他完美肯定不行,但说他没贡献也不公平。他的功过,历史自有评说。 在桂林这次事件里,当地人对他的评价显然是正面的。服务员那句“不用结账”,反映的是老百姓对他的感激。这种感激,不是官方宣传出来的,而是几十年来口口相传留下来的。白先慧能感受到这份情谊,估计心里挺暖。