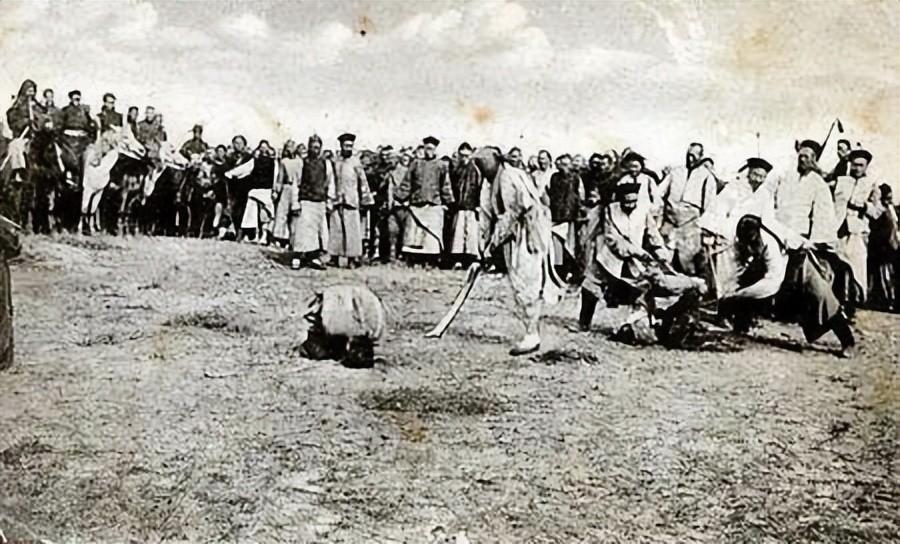

“我不能用几十万百姓的命去赌他们悔不悔改。”1877 年深秋,喀什噶尔城头的风卷着血腥味扑来,左宗棠盯着万人坑边缘抽搐的尸体,象牙烟嘴在掌心硌出深痕。 阿古柏残部的蓝头巾被血浸透,粘在坑壁上,像极了三年前他在肃州当铺当掉玉带时,掌柜递来的那匹英吉利蓝布 —— 同样华丽,同样藏着割喉的利刃。 中军大帐的油灯映着花名册上的朱批,“降者亦杀” 四字的墨痕透到纸背,把 “阿古柏匪众一万两千三百十七名” 的数字染成暗红。 副将递来的密报里,俄国领事正用葡萄干收买俘虏中的能工巧匠,而帐外传来的骨碌声里,混着工匠们被甄别时摔碎的馕。 他特意留下的三十名火炮技师,此刻正跪在营门外,用沾满硝石的手捧着刚烤好的面饼,饼上还印着 “复疆” 二字的模子。 十年前兰州当铺的柜台还在眼前晃。当他解开腰间玉带时,掌柜摸着羊脂玉的手突然发抖:“左大人这是何苦?” 彼时李鸿章的奏折正从京城飞来,“新疆乃化外之地,收之无益” 的蝇头小楷在烛火下扭曲,像极了阿古柏强迫百姓改信时用的烙铁。 而此刻,当铺换来的纹银正铸成军饷,发给啃着沙枣面馒头的湘军,他们袖口缝着的 “复疆” 布条,已被汗水浸成深褐,和坑底俘虏们喉间涌出的血一个颜色。 阿古柏暴政的恶臭还凝在空气里。1871 年逃到兰州的维吾尔商人掀开衣襟,胸口的十字烙印仍在流脓:“他们逼我们踩《古兰经》,不踩就用烧红的马蹄铁烫。” 左宗棠捏碎的茶碗瓷片扎进掌心,血滴在地图上的喀什噶尔位置,后来成了奏折里 “若新疆失,则蒙藏危” 的朱砂批注。 而此刻,那些被迫改信的百姓正躲在土坯房里,听着城外杀俘的枪声,把祖传的《福乐智慧》塞进枯井,井口盖着刚从万人坑捡来的蓝头巾。 杀俘令下达第三日,八百里加急送来英使馆密信。慈禧捻碎佛珠上的珊瑚珠,翡翠扳指在案头磕出裂痕:“左宗棠这是要逼洋人开战?” 军机处的沙盘上,伊犁的俄军大炮正对准清军防线,而喀什噶尔新填的黄土被野狗刨开,露出半截戴银镯的手臂。 镯子内侧刻着 “平安”,和左宗棠给孙子买的长命锁纹样相同,只是这只手的指甲缝里还嵌着阿古柏军旗的蓝染料。 准噶尔部的旧案卷在案头摊开,阿睦尔撒纳降而复叛的记载里,“屠戮边民三万” 的朱批已发黑。 左宗棠用红笔在 “降者” 二字上画圈,笔尖戳穿纸页,露出下页自己当年的批注:“乾隆爷纵虎归山,今吾辈不可再蹈覆辙。” 帐外突然传来火炮试射的轰鸣,新造的 “后膛七响炮” 炮管上,工匠们刚刻完 “光绪三年制”,字槽里还渗着俘虏血混的朱砂。 1878 年春,内地移民的牛车碾过乌鲁木齐的冻土时,喀什噶尔的杀俘坑已长出骆驼刺。 左宗棠在奏折里写下 “叛众肃清,边民安堵”,字里行间还飘着去年深秋的血腥气。 而在俄属中亚的撒马尔罕,伯克胡里对着喀什噶尔方向磕头时,身后侍卫们的铁手环叮当作响 。 那是清军特制的降俘标记,此刻在异乡阳光下,反射的光像极了左宗棠当年在肃州当铺看到的,英吉利火轮船图纸上的铆钉。 新疆博物馆的展柜里,清军腰刀的刀鞘内侧刻着 “光绪三年制”,刀柄缠绳上的暗红斑点经鉴定是血渍。 旁边的解说牌只提 “左宗棠西征遗物”,没说这把刀曾斩下过多少头颅。 而在喀什噶尔老城的百年茶馆里,老人讲起 “左大人杀俘” 时,总指着对面的红山。 那里的土壤至今呈暗红色,暴雨过后会冲出锈蚀的马掌和碎骨,如同左宗棠未寄出的家书中写的: “吾今秋杀俘万余,人皆谓吾酷烈,然若不如此,安知英俄不再度饮马天山?” 兰州纪念馆的蜡像前,总有人对着 “杀俘场景” 皱眉。而展柜里那封泛黄的奏折草稿上。 “仁慈是对自己人讲的” 八字被墨浸透,旁边散落着几枚蓝头巾的残片,纤维里还能检出微量的英国靛蓝。 当游客抚摸蜡像手中的象牙烟嘴时,没人注意到蜡像袖口的伤疤 —— 那是 1860 年镇压捻军时留下的。 此刻正对着玻璃倒影里的杀俘坑,坑中浮着的蓝头巾,和百年前英使馆密信里描述的 “阿古柏军旗颜色”,在灯光下重叠成同一片冰冷的蓝。 参考来源:《左宗棠全集》卷八,《清史稿·列传二百二十六·左宗棠传》,中华书局,1977年版。

评论列表