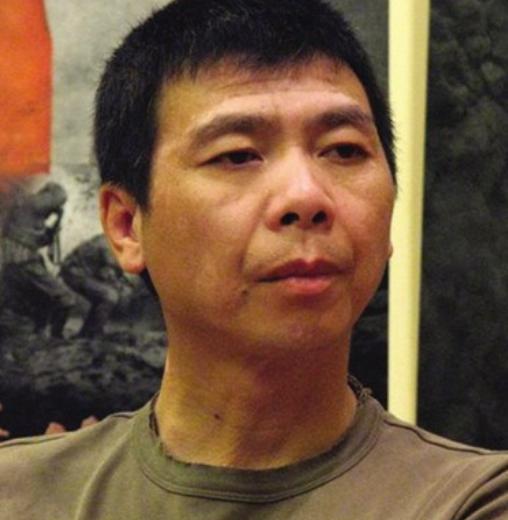

2000年,冯小刚开着300万的豪车,回老家看望瘫痪多年的母亲,已经照顾母亲16年的姐姐问:“你在剧组给我找一份工作吧?”冯小刚拒绝了:“你什么也不会,能干啥?”姐姐听到冯小刚这么说,失望的流眼泪。 提起冯小刚,很多影迷都会想到他开创的贺岁喜剧,《甲方乙方》里的热闹温情、《不见不散》里的异国情缘、《没完没了》的市井笑闹,都让冯小刚成为电影圈响当当的名字。 1997年他捧回的百花奖最佳影片奖杯,更是许多导演梦寐以求的荣耀。可很少人知道,这份光芒万丈的成功背后,是一个单亲家庭孩子咬着牙趟出的荆棘路。 冯小刚的童年记忆里,父母感情的不和是灰暗的底色。最终家庭离散,年幼的他和姐姐只能跟着母亲生活。 那些年的日子,就像缺了油的轴承,转得特别沉重吃力。在这样的环境中长大,冯小刚早早埋下心愿,绝不过平凡日子,一定要混出头,为困顿的家撑起一片天。 可那个年代,普通人家孩子想翻身谈何容易?没有过硬技能,没有文凭加持,改变命运的路特别窄。 冯小刚认定念书是唯一的梯子,把全部力气都用在啃书本上。高中毕业后,他穿上了军装,走进北京军区文化单位,这是他人生的重要拐点。 在部队文工团那些年,他站在舞台背面看尽光影流转,虽然自己登台演不好,但对剧本里每一个字的份量、舞台布景每一处灯光的用意着了迷。 他总是挤在排练场角落,帮忙搭台布景,搬道具调灯光。舞台艺术的种子就这样扎进心里,让他对进入文艺行业念念不忘。 1984年,部队政策调整,冯小刚转业离开,退伍后两手空空,不认识半个影视圈的人。他只能先找个建筑公司的稳定工作养活自己,每天下班就钻在出租屋里埋头看书、研究剧本、涂涂写写,像等待春风的种子。 转机出现在遇见郑晓龙和王朔之后,这两位在当时的文艺圈分量极重,成了冯小刚最关键的引路人。 在他们的扶持下,1994年,冯小刚终于坐在了《永失我爱》的导演椅上。摸着摄影机的双手激动微颤,这部处女作虽未爆红,却点燃他心底那簇火。 三年后,《甲方乙方》这部满载北京烟火气的喜剧横空出世。这部票房奇迹不仅让中国人爱上春节看贺岁片,更让冯小刚一举夺得百花奖最佳影片。那些年家里吃的苦,姐姐省的新衣,母亲苍老的微笑,都像压在奖杯底座的分量。 虽然冯小刚的事业冲天而起,但家里的情况却仍旧是一地鸡毛。 1984年,母亲被确诊为癌症,两年后又突发脑血栓瘫痪在床,为了不影响冯小刚拍电影的关键时刻,家人都瞒着他,姐姐冯小军更是毫不犹豫地辞掉了自己的工作,回到家中,扛起日夜照顾母亲的日子。 直到母亲必须做手术,冯小刚才得知真相,心里充满了内疚和心疼。姐姐安慰他,让他安心在外打拼事业,家里有她照看着,只要弟弟能真正做出成就,家里的日子也才有盼头。 这之后,冯小刚每个月都往家里寄钱,一有空就赶回去探望。病床上的母亲总是体谅地说,让他别总惦记自己。 姐姐更是毫无怨言,亲力亲为地守候在母亲身边,从青丝守到白发,一照料就是漫长的十六个春秋,把她的青春都熬进了药罐子里。 2000年,冯小刚回家看到憔悴的姐姐,心里很不是滋味。 姐姐鼓起勇气向他提出,能不能在剧组给她找个事做。冯小刚沉默了很久,他比谁都清楚姐姐这些年多么不容易,但剧组工作专业性太强,外人很难插手。他怕旁人说三道四影响好不容易扎根的事业。 那句含在嘴边的“对不起,怕你去了不适应”说得干涩,姐姐眼中的星光黯淡了,冯小刚心如刀割。那一刻两人之间的气氛像打碎的镜子,碎玻璃映着彼此的泪光。 2001年,母亲在深深的牵挂中离世。冯小刚独自坐在母亲房门口,满脑子全是姐姐这十几年来佝偻着身子照顾老人的背影。 那个总说“家里有我在”的姐姐,那些错过的人生年华和埋起来的梦想,都让冯小刚坐立难安。这一次,他毫不犹豫地把姐姐接到自己剧组的服装管理部。 他不再怕别人怎么看,亲情远重于名利场的闲言。 看着姐姐重新工作,冯小刚心底那根沉甸甸的弦终于松了下来。姐姐也终于重新活过来了,头发梳得清爽,脸上又浮现久违的笑容。 有些人的成功是一路登顶的辉煌,而冯小刚的成功是曲折回环的路,是姐姐在深渊里托举的一双手。电影票房可以量化,但亲情的份量无可估量。就像那冬天的树,越是严寒时,越懂得根蔓缠绕的珍贵。 终其一生他都会记得,在光芒照不到的角落里,站着那位把阳光分给他、把自己熬成烛火的姐姐。 参考资料:纪录片《2000年冯小刚的一天》