1965年12月的一天傍晚,于敏在食堂排队打饭时,突然激动地抓住同事杜祥琬的胳膊:“快看!这个方程的解法对了!” “老于,你太行了!你太了不起了!” 杜祥琬一边抓着于敏手中的演算纸仔细看,在心里默默计算着那些复杂的数据,一边激动地拍着于敏的肩膀,破解这个方程实在是太来之不易了。 两位科研工作者,在冰天雪地里,捧着一沓厚厚的演算纸欢呼雀跃,他们双手冻得通红,心里却暖洋洋的,氢弹构型的计算有突破了! 研制氢弹最为关键的一个问题,就是如何构建一个稳定的方程。 在此之前,世界上绝大多数核聚变武器使用的都是泰勒-乌拉姆构型,有关核聚变的详细信息都是最高机密。 美国实行技术封锁,中国若是无法计算出正确的核聚变公式,就无法研制出正确的氢弹爆炸原理。 核聚变反应的计算量特别大,当时中国没有先进的计算设备来支持。于敏没有在困难面前低头,没有条件,创造条件也要迎难而上。 于敏埋头苦干,在海量的数据计算中废寝忘食,没日没夜的研究核聚变原理。不管在哪儿,于敏要么是拿着几张纸演算,要么一个人在脑海里模拟计算方程。 家里狭窄,只有一张小书桌,要给孩子写作业,于敏就趴在床上,孩子在灯下用功,于敏则在床铺上刻苦。 在研究所沉迷工作,回到家里也争分夺秒,妻子孙玉芹虽然不过问于敏的保密工作。却担忧于敏的身体健康。 因此于敏回家早的时候,孙玉芹就会拉着于敏出去散步,让他看看大自然放松身心。 可是就算休闲散步的时候,于敏脑子里想的也是计算和研究。于敏时常跟在妻子身后,走着走着就不见了踪影。孙玉芹回头去找,却看到于敏正坐在大树下,拿着树枝在地上写写画画。 靠着这种刻苦钻研的毅力,于敏创造了奇迹,他通过计算证明美国物理杂志的数据错误,发现不用昂贵的氚元素,也能发生核聚变。 这正是困扰中国研制氢弹的难题,提炼氚元素技术难度还是其次,造价高昂,对中国来说是一大难关。 于敏的计算,让中国的氢弹研究取得重大突破,于敏设计了中国独有的氢弹构型,被命名为于敏构型,这是除了泰勒-乌拉姆构型之外的唯一一种氢弹构型。 中国不仅破解了氢弹研制的难题,还创造了举世瞩目的成就。当氢弹研制成功,圆满完成爆炸试验时,于敏的名字成为国家机密。 氢弹构型的理论和技术太过珍贵,因此被严格保密。于敏隐姓埋名,在岗位上默默无闻,做着惊天动地的研究工作,却无人知道他的名字。 就连于敏的妻子孙玉芹,都不清楚于敏具体在做什么,出差去哪里工作。于敏的孩子,都以为于敏只是个普通的机械工。 氢弹成功试爆后,于敏深藏功与名,带领团队再次赶赴艰苦的深山和荒漠,攻克下一刻看似不可能的难关。 由于工作辛苦,工作条件简陋、环境艰苦,于敏的身体越来越不好,他靠着强大的意志力,一直坚持在工作岗位上。 于敏时刻挂记着国家的科研工作,总是要多算一些,多想一些,再精确一些,推动核研究再进一步。 在偏远的研究场中,于敏带病工作成为常态,有时候于敏到试验场检查,都需要同事的搀扶才能走过去。 后来国家特许于敏的妻子孙玉芹来于敏的工作地点,孙玉芹得知丈夫的情况,忍不住流下眼泪。 没有人比孙玉芹更了解于敏执着,因此除了给于敏做好后盾,孙玉芹从不责怪于敏的拼命。 在那些荒无人烟的试验场里,于敏时常望着祖国的山河,念起慷慨激昂的诗词,古人用诗词书写家国情怀,于敏的壮志豪情,则写在那一摞摞草稿纸上。 多年后,于敏已经垂垂老矣,他的名字和他的成就终于解禁,世人终于了解到,一位叫于敏得伟大科学家,创造出如此石破天惊的成就。 于敏坐在轮椅上,背后是荣誉与鲜花,眼前却是那绵延葱郁的山岗,那黄沙漫天的荒漠,那些他奉献青春与年华的地方。 最让于敏难忘的,依然是当初计算出方程式兴奋,氢弹成功爆炸的激动。 参考资料:"两弹一星"功勋于敏:踏踏实实地做一个"无名英雄".解放军报

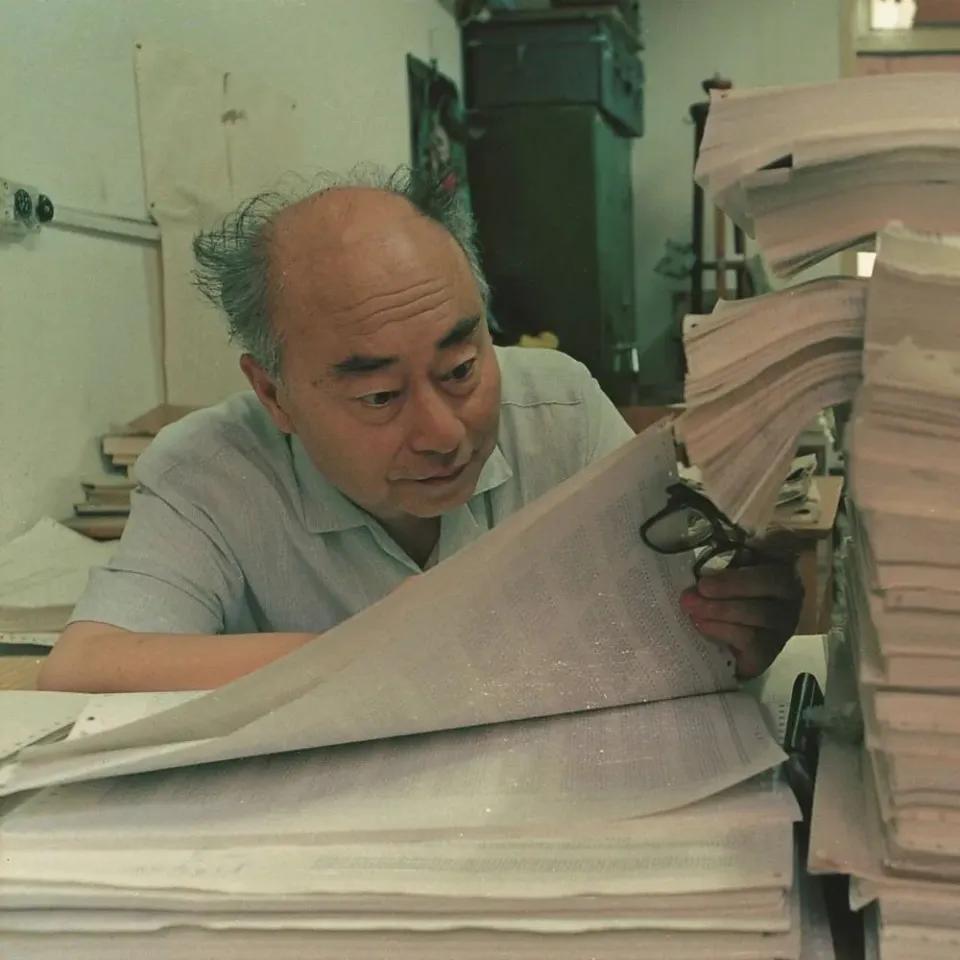

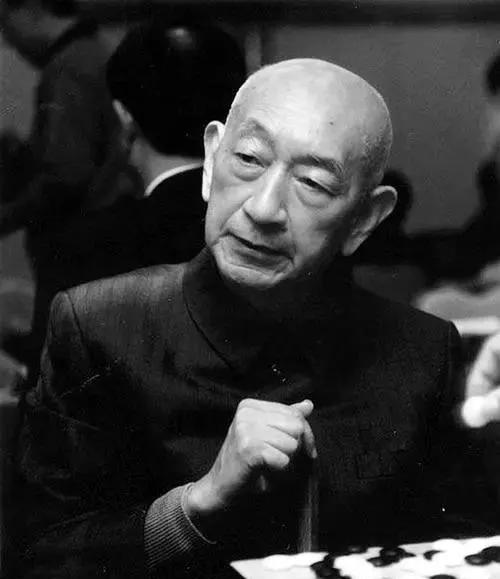

评论列表