只有到了谈判桌,印度才发现自己是弱小的,而不是“大国”!印度外长在谈判桌上划出两条“红线”,说啥也不让美国转基因作物和乳制品进印度市场,还美其名曰“保护农民”。可这所谓的“红线”太低了,以至于最终会突破,印度拿不出任何有力的工农业产品进入美国,美国甚至不需要。 印度划出的 “红线” 看似坚固,实则像纸糊的堤坝,在美国的贸易压力下摇摇欲坠。印度全国超过 60% 的人口靠种地吃饭,农业占 GDP 比重达 17%。印度政府每年投入数千亿卢比补贴农民,仅 2024-2025 财年的食品和化肥补贴就高达 480 亿美元。 乳制品行业更是重中之重,印度是全球最大牛奶生产国,2023 年牛奶产量占全球 20%,养活了超过 7000 万奶农。这些数据背后,是印度农民对土地的深度依赖,平均每户耕地不足两公顷,许多农户甚至没有土地,只能靠养牛产奶维持生计。 但印度的 “保护” 政策,在国际规则面前显得脆弱。美国多次在 WTO 质疑印度的农业补贴,认为其超过 10% 的限额,扭曲全球市场。 印度对大米和小麦的市场价格支持分别超过产值的 87% 和 67%-75%,远超 WTO 规定的发展中国家上限。美国还联合其他国家提交反向通知,要求印度调整政策,否则可能面临贸易报复。这种压力下,印度的 “红线” 随时可能被突破。 更关键的是,印度在谈判中缺乏对等筹码。2024 年美印贸易逆差达 457 亿美元,印度对美国的出口依赖度极高。美国要求印度开放转基因作物和乳制品市场,而印度能提供的工业品却难以进入美国。 印度电子产品占美国进口市场的 7%,药品出口占 31%,但主要是利润微薄的仿制药。即便印度在纺织品、化学品等领域寻求市场准入,这些产品的技术含量和品牌影响力也远不及美国同类产品。 美国的谈判策略进一步挤压印度空间,特朗普政府以 26% 的关税为威胁,要求印度在 7 月 9 日前达成协议。美国利用 WTO 机制施压,例如在美墨转基因玉米争端中,通过申诉迫使墨西哥让步。 这种 “大棒加胡萝卜” 的策略让印度陷入两难:不妥协可能面临高关税,妥协则损害国内产业。印度财政部长西塔拉曼承认,农业和乳制品是 “红线”,但在其他领域可能不得不让步。 印度的工业竞争力不足加剧了弱势,尽管印度近年来推动 “印度制造”,但制造业占 GDP 比重从 2014 年的 15% 降至 2024 年的 11.6%。 相比之下,美国在高科技、农业科技等领域拥有绝对优势。美国转基因作物技术全球领先,其玉米、大豆占据国际市场主导地位。印度若开放市场,美国农产品可能凭借价格和技术优势迅速占领市场,挤压本土农民生存空间。 印度的国内农民抗议活动频繁,全印度农民协会呼吁全国反对与美国签署贸易协议,担心开放市场会导致农产品价格暴跌。 莫迪政府既要应对农民压力,又要维持与美国的战略关系,这种平衡极为困难。正如美国战略与国际问题研究中心指出,美印关系可能回归 “交易模式”,印度不得不为获得美国技术和投资而让步。 最终,印度的 “红线” 可能只是权宜之计。美国的目标不仅是短期市场准入,更是长期主导印度经济。 美国要求印度降低汽车、酒类等产品关税,同时推动供应链一体化,将印度纳入美国主导的产业链。印度若无法提升自身工业竞争力,即便暂时守住农业 “红线”,未来在其他领域仍需妥协。 这场谈判揭示了印度的尴尬处境,作为人口大国,其经济结构仍以农业为主,工业基础薄弱,在国际贸易中缺乏议价能力。印度试图通过 “红线” 保护农民,但在全球化浪潮和美国压力下,这种保护显得力不从心。 当印度外长在谈判桌前强调 “大国地位” 时,现实却残酷地告诉他:真正的话语权,从来不是靠划红线就能获得的。

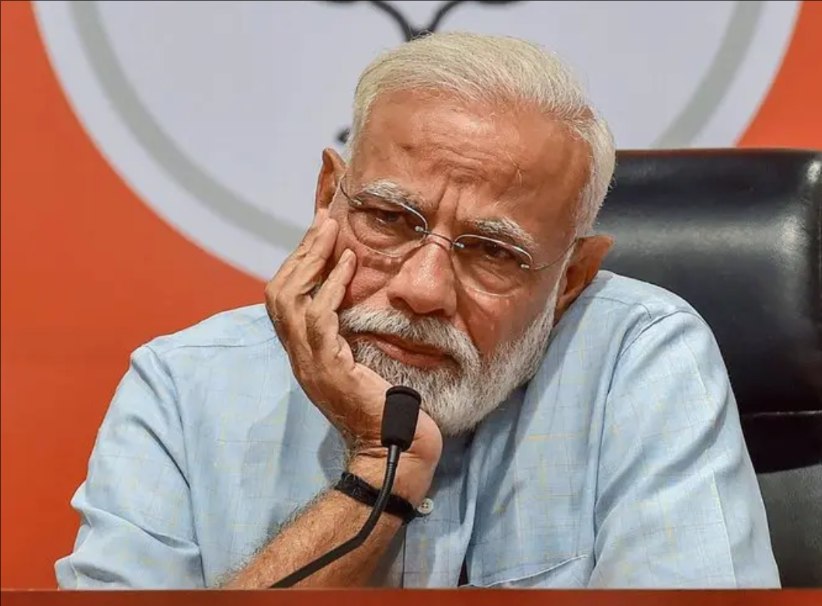

评论列表