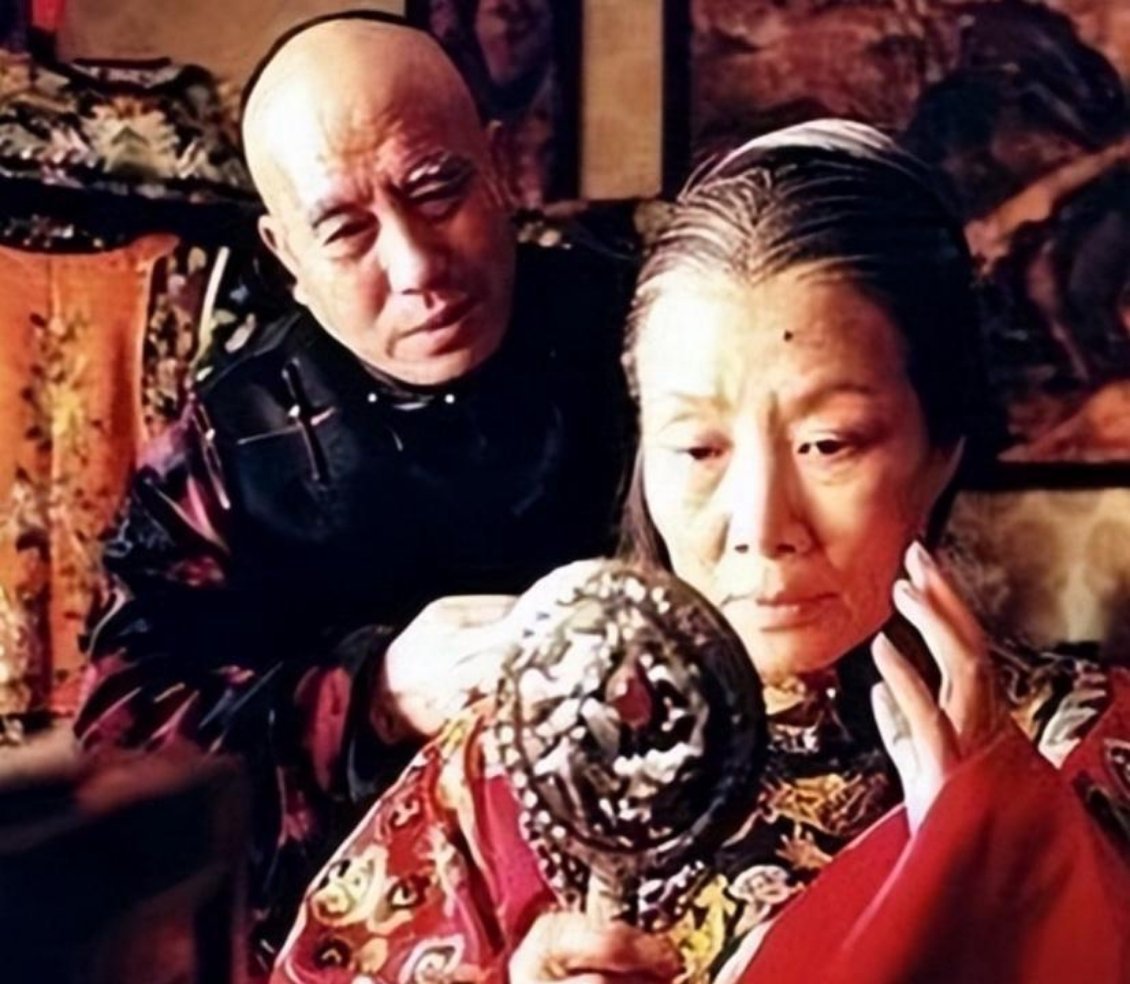

慈禧太后去世那天,李莲英整个人“噗通”一下直接栽倒在殿上。旁边的宫女吓得呆若木鸡,一动都不敢动,宦官赶忙冲上去扶他,却发现他已经昏死过去。那场丧礼上,哭声接连不断,可哭得最伤心凄惨的,不是皇族之人,而是这个身处清末权力边缘却又核心的太监。

1908 年 11 月 15 日酉时,储秀宫的自鸣钟刚刚敲过十八下。慈禧喉咙里发出最后一声微弱的“嗬嗬”声,李莲英原本扶着她手腕的手猛地一软,整个人就像被抽掉骨头一样,“砰”地栽倒在金砖地上。

他手上戴着的那枚翡翠扳指,磕到地面,瞬间迸出一道裂纹。这枚玉扳指,可是太后亲自赏赐给他的,他已经戴了整整三十年。旁边的宫女吓得僵在原地,像被施了定身咒一样,总管太监崔玉贵赶紧冲上去搀扶李莲英,却惊觉他鼻孔里出气微弱,嘴唇乌青得好似染了紫草汁。

太医院的脉案记录着:“总管李莲英,骤闻大丧,急火攻心,痰迷心窍。”但伺候他的小太监心里清楚,师傅枕头底下藏着一本账本,就在昨夜,师傅还在灯下用朱砂笔在上面圈圈画画,上面记着:“山东银庄三十五万两,苏州当铺二十座……”

此刻,这本账本就压在他身子底下,已经被口水浸出一个月牙形状的印记。当太和殿传来哀乐声时,这个伺候了慈禧整整五十年的太监,正躺在灵前的草席上,指甲深深抠进铺着的陀罗尼经被里,把金线绣的“往生咒”都抠断了三根。

在百日守孝期间的永和宫,李莲英每天都得磕三百六十个响头。麻衣草鞋都磨破了七双,额头磕出的茧子也褪了三层皮。

有御史参奏他“守孝不诚,私通外臣”,可递上去的折子就像扔进大海的石头,一点动静都没有。原来是隆裕太后的案头上,早就摆着李莲英亲信送来的密信,信里还夹着一张银票,上面写着:“山东盐运使司孝敬银十万两,已入太后私库。”

背地里,李莲英的算盘打得噼里啪啦响。他派干儿子李福海带着十二辆太平车出京,把直隶、山东的当铺股份以低价抛售出去,换来的纹银用桐油桶装满,日夜兼程地运回北京。

在苏州玄妙观旁边的银庄里,三百万两银票被熔铸成五十两一锭的元宝,码放在棺材里,抬进了李府的地窖。最厉害的是那批从圆明园流出的翡翠摆件,他让工匠把它们敲碎后重新打磨,做成了二十串朝珠,每颗珠子里面都嵌着密写的药方。那可是当年太后服用的滋补方子,如今却成了他打通各种关节的关键“钥匙”。

守孝期满那天,四十辆蒙着红绸的太平车停在了午门外。李莲英穿着崭新的蓝缎袍褂,亲自押着车进宫。

每辆车掀开一个角,就能看到白花花的银锭堆得像小山一样,锭面上“光绪元宝”的字样都被磨得发亮。这些银子在民间流通了十年,边角都被摸得圆圆的。内务府的库丁们搬运银子的时候,发现每锭银子底部都刻着小小的字:“某年月日,李进忠(李莲英原名)代太后赏”。

更让人震撼的是那七口朱漆描金箱。当箱子在隆裕太后的养心殿被打开,珍珠像雨点一样“噼里啪啦”滚落在地,其中有一颗像鸽卵那么大的东珠,正是当年慈禧六十大寿时英国公使进献的贡品。掌印太监打开翡翠匣子的那一刻,满屋子都被绿光照得人睁不开眼。那对翡翠白菜上的蝈蝈须子,用的是缅甸老坑玻璃种,触须尖端还沾着一点金粉,这是李莲英特意让工匠仿照太后指甲的颜色做的。

“这是老佛爷临终前,特意给太后留的念想。”李莲英跪在地上,声音抖得就像秋风中飘零的枯叶。隆裕太后摸着翡翠白菜的叶脉,突然想起三年前李莲英曾劝她“莫管前朝事”,到这时她才明白,这个老太监早就悄悄地把太后私库的钥匙,塞到了自己手心里。

1909 年春天,李莲英搬出紫禁城那天,他的车队排出去足足三里地。其中最不显眼的,是那辆青布马车,车厢底板的暗格里藏着十二幅仇英的《汉宫春晓图》,每幅画轴里都卷着地契。从热河到江南,两千顷良田的红契被茶水浸泡过,上面的字迹模糊得恰到好处,看上去就像历经战火留存下来的老物件。

他在西城的宅邸修建了十年,地窖里有一间密室,四壁都用铅板密封着,墙角摆放着三口鎏金铜缸,缸里泡着从宫里带出来的典籍。有一次暴雨冲垮了院墙,露出地窖的一角,邻居看到工匠们往外搬铁箱,箱子上的封条写着“御药房旧藏”,可没人知道,箱子底层垫着的,是李莲英历年记录的“宫闱秘事”账本,每页都是用明矾水写的,一旦遇水字迹就会显现出来。

1966 年,当人们挖开李莲英的墓时,考古队员被眼前的景象吓得连退三步。棺材里只有一颗头颅和一条辫子,躯干却不见了踪影。陪葬的翡翠扳指滚落在棺底,玉质依旧温润,可在阳光下却能看到细密的血纹。民间传说这扳指沾染了太多人命,到了夜晚还会发出呜咽的声音。更诡异的是那封陪葬的密信,上面用蝇头小楷写着:“吾藏金于……”后半句被利器划破,墨迹晕染成一团,就像当年他栽倒在金銮殿时吐出的血沫。

而在故宫的档案里,1909 年的《万寿无疆赏赐簿》记载着:“总管李莲英,恭进白银二百万两,各色珠宝七箱,着加恩准其致仕,赏食全俸。”旁边用朱笔批着“知道了”,那是隆裕太后的亲笔字迹。这个原本想要清除太监势力的女人,最终在李莲英送来的白银与珠宝面前,轻轻落下了手中的朱笔。

如今,在北京白云观的展柜里,陈列着李莲英捐献银锭的复制品,锭面上的凹痕里,还能看见当年库丁刻下的记号。而在颐和园的珍宝馆,那对翡翠白菜仿制品的旁边,放着李莲英的《己亥年收支账》残页,其中“太后赏银”的条目下,用小字注释着:“内三十万两,备隆裕太后大婚用”。原来,在百日守孝期间的每一步,李莲英都精准地算准了新太后的弱点。

当游客们对着银锭发出感叹时,没人注意到展柜玻璃上的倒影:穿着现代服饰的参观者,与百年前的老太监仿佛重叠在了一起。

而在李莲英故居的地窖里,考古学家发现了暗渠的痕迹,渠底沉着一块带血的衣襟碎片,布料的纹样和他下葬时穿的寿衣完全一样。这个在权力的夹缝中生存了五十年的太监,最终用一具无头棺木,给后世留下了一个比任何权谋都更加精妙的谜题。