百病由寒生,百病从筋治!

这个奇效方,调筋寒之病,温虚垮阳气

天还没冷,老李的腿又“哆嗦”了。不是他怕冷,是他那条伤筋旧患一到换季就闹腾。医生说骨头没问题,就是“寒气入筋”,还讲了句古话:“百病由寒生,百病从筋治。”老李听了皱眉,筋也能治病?这不怪谈嘛。

可别笑。筋寒不是迷信,更不是小毛病。它是许多人长年累月身体“垮掉”的根源,只是你没察觉而已。

筋,其实比你想的更重要

你知道筋是什么吗?不是肌肉,也不是骨头。中医讲“筋者,骨之附也,肉之束也。”它像一张网,把骨与肉连成整体。筋一松,骨就垮;筋一寒,阳气就泄。阳气一泄,五脏六腑全跟着“掉链子”。

现代医学也验证了这一点。筋膜系统贯穿全身,既是结构支架,也是神经、血液、淋巴的“高速公路”。一旦筋出现寒凝、粘连、失养等问题,各种痛、麻、乏、冷就来了。

你说你肩膀老酸?腰老僵?膝盖不稳?这些都可能是“筋寒”闹的。筋一寒,气血不通,阳不生,病就生。

“寒”这玩意儿,真不是你穿少了衣服

很多人对“寒”理解太肤浅,以为就是冷风吹、冰水喝,其实远不止。中医讲寒,不只是外寒,更有内寒。有些人穿得比谁都多,还手脚冰凉,那是脾阳虚、肾阳弱,寒从里头冒上来。

更可怕的是,寒能“藏”、能“走”。它藏在筋里,就像蛇钻进草垛,表面看不出,里面早就乱了套。你不理它,它就慢慢侵蚀筋络,最后连带五脏六腑出问题。

你以为的“老寒腿”“肩周炎”“腰椎间盘突出”,其实不少都是筋寒惹的祸。筋寒一日不除,阳气就一日不生。

我小时候也不懂这个理儿

小时候农村冷,爷爷常用艾草煮水给我泡脚。我不懂,只觉得香。长大后才明白,那是老祖宗在“温经散寒、通筋活络”。

后来学了中医才知道,艾草、桂枝、川芎这些药材,不只是“驱寒”,更是“调筋”高手。它们能温阳化湿、驱寒通络,不硬冲,而是顺着经络“化开”寒气,把筋“唤醒”。

调筋寒,不是靠热敷热水这么简单。热只能驱表寒,筋里的寒,要靠药、靠引经、靠调理,才能真正“拔根”。

奇效方,是怎么炼成的?

祖传方《温筋汤》,传了三代人,从没让人失望。它用了熟地黄、桂枝、羌活、川芎、鸡血藤、白芍、炙甘草这些药材,看着平常,但配在一起却奇妙得很。

熟地黄补血养阴,鸡血藤活血通络,桂枝温通经脉,川芎行气止痛……每一味药都在“调筋、散寒、扶阳”。

现代药理研究也支持这个方子:桂枝中的桂皮醛有扩张血管、抗炎作用;鸡血藤能促进微循环,改善肌肉筋膜供血;川芎所含的挥发油对神经疼痛有明显缓解。这不是玄学,是经验+科学的共鸣。

你是不是也有这种误会?

很多人以为“阳虚”是肾的问题,就狂补肾。其实阳气的根,不止在肾,还在“筋”。筋若寒,阳气升不起来;筋若通,阳气才走得动。

你见过那些明明补了参、吃了鹿茸,身体还是冷、还是累的人吗?因为他们忘了“通筋”这一步。中医常说“阳虚生寒,寒入筋络”。不调筋,光补阳,等于是灌水到堵塞的管子里。

地理和气候,也在悄悄影响你的筋

你发现没?南方湿冷,北方干冷,但都容易筋寒。不同的是,南方人筋寒多“湿困”,北方人筋寒多“燥阻”。地理气候决定了寒气的“性格”,也决定了调筋的策略。

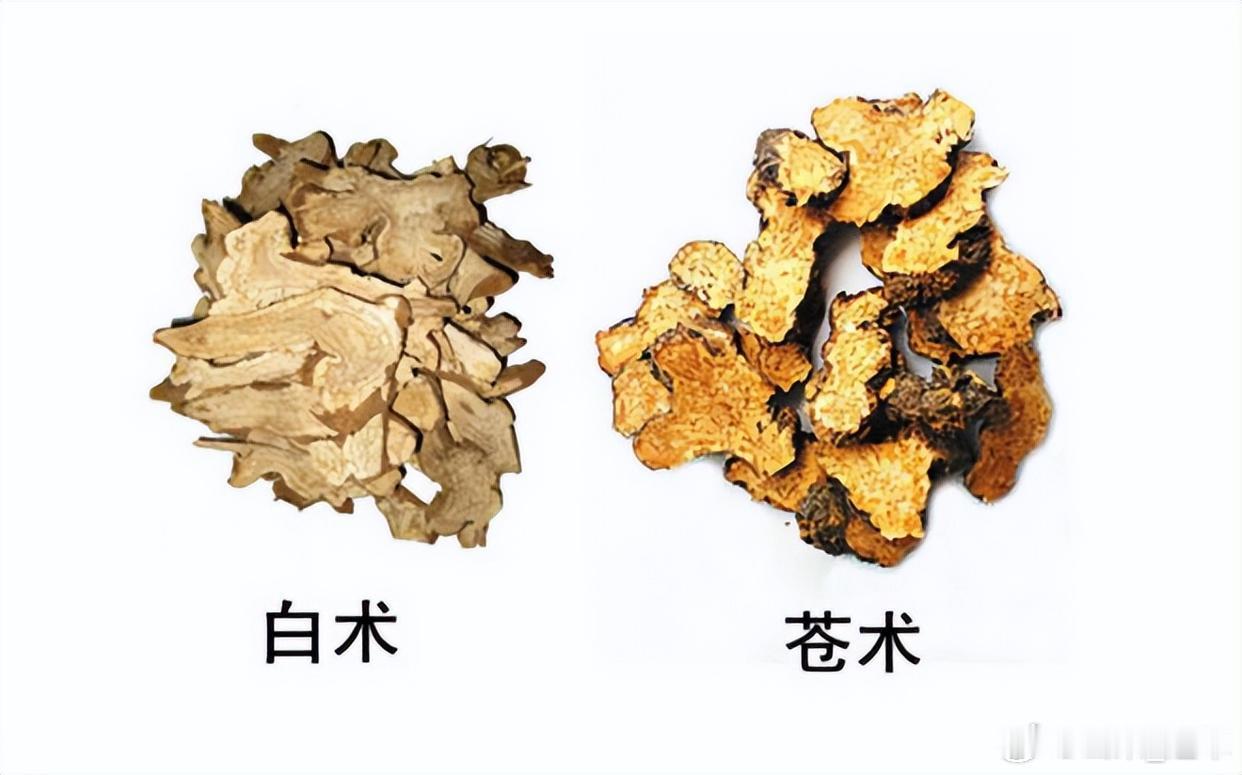

比如南方人筋寒,用薏苡仁、茯苓、羌活去湿寒;北方人筋寒,则多用牛膝、川芎、当归养筋润燥。一个“祛”,一个“养”,方子得对路,才有效。

这也是中医“因地制宜”的智慧:治病不能一方走天下,调筋更讲究“寒湿燥虚”的辨证。

不是所有的热敷都是好事

你听说过“热敷伤筋”吗?很多人筋寒,就用热水袋、贴膏药,结果越敷越痛。为啥?热敷表面热,筋络却被热“逼闭”,寒气反而更深。

中医讲“寒凝筋脉,宜温不宜燥”。热敷要有“药力”,不是光靠温度。像艾灸、温针灸、药熨这些方法,才是真正“带药通筋”的手段。否则就像往冰箱外贴个暖宝贴,里面照样结冰。

为什么“百病从筋治”不是夸张?

你想想,筋寒会造成阳虚,阳虚会影响脏腑,脏腑失调百病起。所以从根本上讲,调筋寒,是在补阳气,是在治本。

很多慢性病,西医查不出大问题,中医却能从“筋寒”找到突破口。这不是神秘,是对人体系统的整体认知。筋好,阳生,气行,脏腑安。治筋,不是小打小闹,是在“重启”身体的运行轨道。

调筋寒这件事,得慢,但不能等

调筋寒,不是一天两天的事。它像种树,得浇水、晒太阳、修枝剪叶,一步不能少。可你不能等树都枯了才开始救。从泡脚、推筋、艾灸、用药,每一步都要顺着阳气走,顺着经络理。不能图快,更不能走偏。养筋如养命,筋寒不除,阳气难升。

写在最后:别把“寒”当小事,别把“筋”当配角

中医讲“筋为阳之母”,筋寒则阳衰。别再只盯着补药、锻炼、理疗,忽略了筋的冷与硬。这个奇效方,不只是药,更是一种思路:从筋入手,温阳调寒,通络养气。

你若问我“百病真的能从筋治吗?”我只能说:筋一暖,阳气自来,病也就无处可藏。

参考文献:

[1]钟雪梅,陈敏,凌雅韵,等.二甲双胍治疗老年2型糖尿病合并肌少症的临床观察[J].中国药房,2025,36(06):732-736.

[2]李春晖,王慧,张昕.从“筋”论治慢性软组织损伤[J].中国中医药信息杂志,2024,31(03):12-16.

[3]刘凤琴,李建军.中医“调筋温阳”理论探析及临床应用[J].北京中医药大学学报,2023,46(11):917-922.

以上内容仅供参考,如有身体不适,请咨询专业医生。喜欢的朋友可以关注一下,每天分享健康小知识,做您的线上专属医师。

B

评论列表