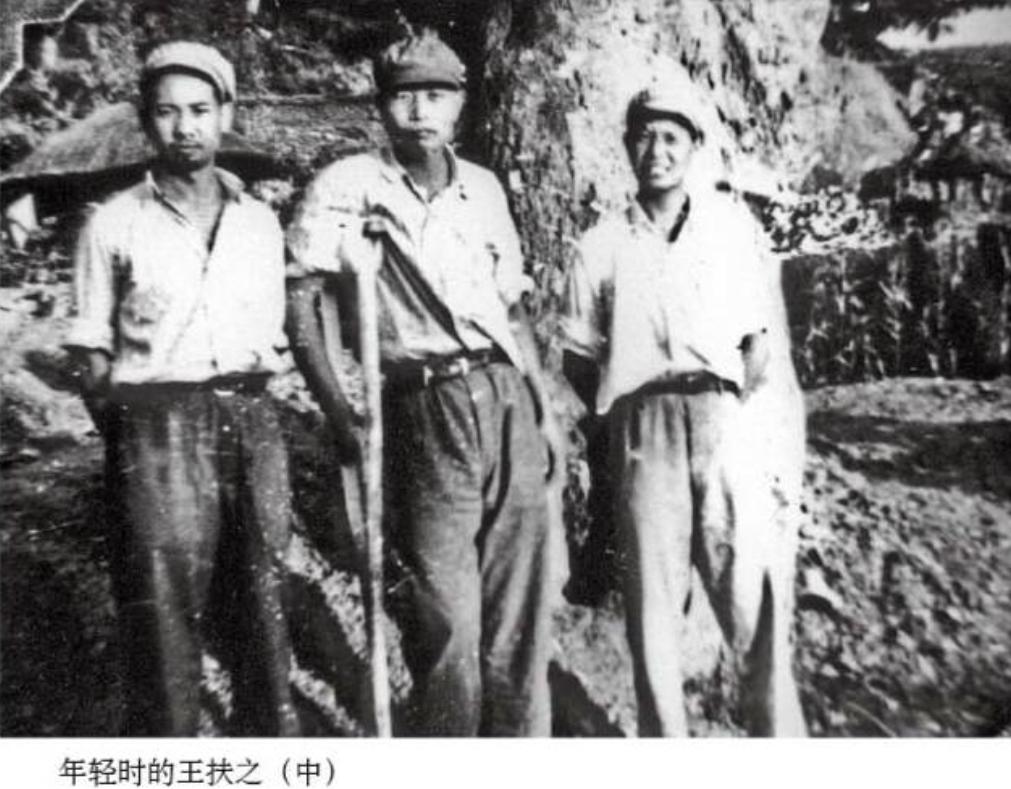

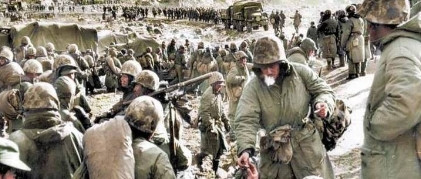

1953年,志愿军师长王扶之负伤回国,偶遇一赶车老丈,于是便乘车回家,两人相谈甚欢,可谁料分别之前,老农询问道:“我儿王硕,12岁就参了军,你能帮我打听一下吗?”王扶之听完浑身一颤,喊道:“爹,我就是王硕呀!” 1953年寒冬腊月,朝鲜战场归来的志愿军师长王扶之拄着木棍走在陕西山路上。 这位三十出头的汉子右腿还缠着绷带,军装下摆沾满泥点,背上的行军包压得人直不起腰。 他刚从吉普车上下来——原本部队派专车送他回清涧老家,可黄土地里七拐八弯的羊肠道实在难走,四个轱辘的汽车倒不如两条腿利索。 转过山梁时,吱呀作响的牛车声从身后传来。 赶车的老汉裹着翻毛羊皮袄,帽檐压得遮住眉眼,鞭梢在冷风里甩出脆响。 见着穿军装的汉子深一脚浅一脚挪步,老汉紧着吆喝牲口停下,操着浓重陕北口音招呼:"同志上牛车吧,这四十里山路够呛哩!" 王扶之也不推辞,道声谢便翻身上车。 车板上堆着半人高的草料,散发出干秸秆特有的暖烘烘气息,倒比吉普车后座还舒坦。 牛车晃悠着往前挪,车轱辘在冻土路上碾出两道白印子。 老汉话匣子打开了,从今年苞谷收成说到前些日子区里来发土地证。 王扶之听着乡音亲切,摸出兜里半包"大生产"香烟递过去。老汉摆摆手,掏出烟袋锅在鞋底磕了磕:"抽惯这老旱烟,带劲!"火星子在冷风里明明灭灭,照着老汉沟壑纵横的脸。 "要说咱队伍就是仁义,早年间闹红军那会儿......"老汉突然话锋一转,"同志在队伍里当大官了吧?" 王扶之刚要摆手,老汉已从怀里摸出个油布包。 层层打开是张泛黄的纸片,边角都磨得起毛了——分明是张苏维埃时期的参军证明,上头歪歪扭扭写着"王硕,十二岁,清涧县王家庄人"。 王扶之浑身一震,烟头烫着手都浑然不觉。 十八年前那个月黑风高的夜晚突然在眼前活过来:母亲早逝的他跟着羊倌父亲过活,有天夜里游击队进村,半大孩子扒着院墙看热闹。 领头的红军排长拍他肩膀:"小鬼,跟我们打土豪分田地去?"父亲蹲在门槛上抽完三袋烟,最后把放羊鞭塞进他手里:"跟着红军走,别给老王家人丢脸!" 那年他虚岁十二,登记名册时文书大笔一挥,把乳名"王硕"写成了"王扶之"。 牛车不知什么时候停了,老汉颤巍巍的手抚上军装肩章,三颗将星在冬日下泛着冷光。 王扶之右腿伤口突突作痛——那是在朝鲜黄草岭挨的炸弹,当时掩体塌了大半边,警卫员拼死把他从石头堆里刨出来。 昏迷前他攥着贴身藏了十八年的红布条,那是离家时父亲从羊皮袄上扯下的布头,浸着老羊倌的汗味儿。 山风卷着雪粒往领口里钻,老汉的羊皮袄簌簌作响。 王扶之想起入朝前夜,军列经过山海关时,他对着关外方向磕了三个响头。 战场上多少次命悬一线,怀里揣着的红布条早被汗水血水浸得发硬。此刻这布条突然发烫,隔着衬衣烙在心口。 "爹!"三十岁的汉子喉咙里滚出哽咽,扑通跪在车板上。 牛受了惊,车辕猛地一晃,草料堆里惊起几只麻雀。 老汉的烟袋锅掉在雪地里,火星子溅出老远。粗糙的手掌摸上儿子脸颊,从额头那道弹片擦伤摸到下巴的冻疮,十八年光阴在指缝里劈啪作响。 山道上响起悠长的唢呐声,远处村庄升起袅袅炊烟。 老黄牛甩着尾巴继续赶路,车轱辘吱呀呀转得欢实。背阴坡的积雪开始融化,春天要来了。 参考资料:朝战最命大将军:遭活埋38小时生还2016-02-2411:16凤凰历史