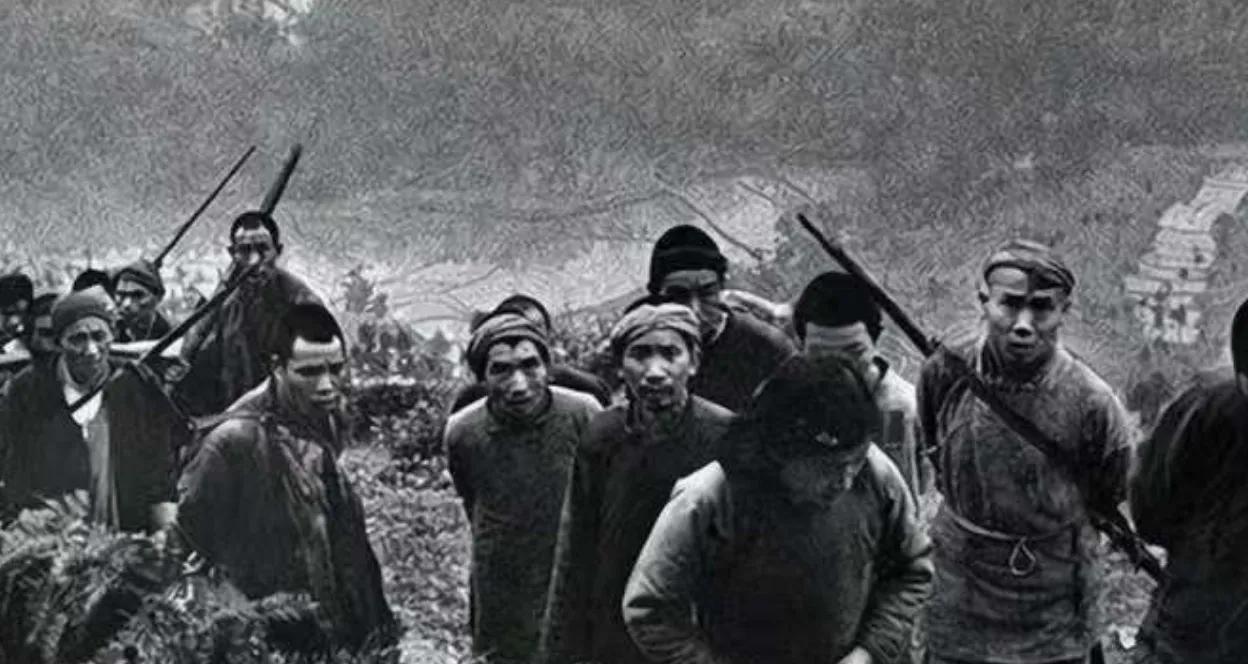

1956年解放军一支队伍在云南原始森林深处,发现一群衣不蔽体的男男女女...... 那是1956年深冬的一个清晨,林淼的笔记本上最后一条记录停留在12月18日。"森林太密,方向难辨,明日尝试沿溪流前行寻找归路。"这位年轻的侦察兵随后便如云南原始森林中的一滴水,悄然消失在茫茫绿海之中。 "找不到他,我们就不能撤离。"中队长王建国在搭建的临时营地里严肃地说道,"这片原始森林至少有上百平方公里,我们必须分组搜寻。" 五天后,一支由十二名士兵组成的搜救小组在当地傈僳族向导老杨的带领下,踏入了那片被当地人称为"无人区"的密林深处。茂密的树冠遮蔽了阳光,潮湿的空气中弥漫着腐殖质的气息。 "记住,不要单独行动,保持警惕,这里不仅有野兽,还有陡峭的悬崖和沼泽。"班长李文强调道,他的眼睛里透着疲惫却异常坚定。 探险的前三天,除了几次与野猪群和蛇类的偶遇外,他们一无所获。战士们身上的水壶已经空了又满,满了又空,却始终没有林淼的踪迹。 第四天下午,当李文命令队伍原地休整半小时时,年轻的战士张小刚并没有像其他人一样立即趴下休息。他保持着警觉,目光不停地扫视周围的环境。就在这时,一个模糊的身影引起了他的注意——在约五十米外的灌木丛中,有人正在采摘野果。 "班长,那边有人!"张小刚压低声音报告。 李文迅速观察后,带领几名队员小心靠近。当他们足够接近时,眼前的景象让所有人震惊不已:那是一个衣不蔽体的男子,身上只有几片兽皮和树叶勉强遮挡关键部位,蓬乱的头发和胡须遮住了大半张脸。 看到陌生人靠近,那人警惕地后退几步,嘴里发出一连串士兵们听不懂的声音。 "我们是人民解放军,不会伤害你。"李文放下武器,摊开双手,示意和平。虽然对方显然听不懂,但似乎理解了这个肢体语言所表达的善意。 经过半小时的耐心"交流",那人渐渐放下戒备,甚至主动引领士兵们向森林更深处走去。翻过一座小山坡后,一个隐蔽在山谷中的简陋村落出现在眼前——数十个用树枝和兽皮搭建的棚屋散落其间,二十多个同样衣着破烂的男女老少正在进行着简单的劳作。 "这些就是传说中的'苦聪人'吗?"老杨低声惊叹,"我祖父曾经提到过,但从没人真正见过他们。" 部队立即建立了临时联系点,将携带的干粮和衣物分给了这些森林中的原始居民。令人意外的是,正是在苦聪人的帮助下,失踪的侦察兵林淼被找到了——他在追踪一只山羊时不慎摔伤了腿,被几个苦聪人救起并照料了五天。 当林淼在简陋的棚屋中看到战友们时,激动得几乎说不出话来。"我以为自己会死在这里,"他哽咽着说,"但这些人虽然原始,却有着难以想象的善良。" 2015年,在昆明"云南民族历史文化展"上,一组泛黄的老照片吸引了众多参观者驻足。照片中,衣不蔽体的苦聪人与着军装的解放军战士并肩而立,形成鲜明对比。 "那是我年轻时拍下的,"已经85岁的李文指着照片,声音低沉而有力,"当时没想到,这会成为历史的一部分。" 老人手指一张特别的照片——一位苦聪老人正认真学习使用铁锄,旁边站着一名年轻军人。"这位老人叫阿鲁,他是第一个学会使用现代农具的苦聪人。后来他成了部落里的'老师',教会了很多人。" 李文从随身携带的皮包里取出一本厚厚的日记本,轻轻翻到中间位置:"1957年3月15日,医疗队和教育队今天抵达了临时营地,带来了药品、衣物和教学用具。苦聪人对针头很害怕,需要我们做示范。" 当年的情景仿佛就在眼前:上级接到解放军发现苦聪人的报告后,立即组织了一支专业队伍。来自昆明的医生们带着简易医疗设备,在森林边缘建立了临时诊所;教师们则开始尝试用图画和手势教授最基本的汉语。 "最难的就是语言障碍,"李文翻到另一页,"我们找来了五种少数民族的翻译,都无法和苦聪人顺畅交流。最后是一位老战士想出了办法——先用物品换物品,建立最基本的信任。" 这个方法奏效了。解放军用盐巴、布匹和铁器换取苦聪人的信任。慢慢地,双方开始能够进行简单的交流。医疗队教会他们基本的卫生习惯——用开水洗伤口,定期洗澡,不喝生水。这些简单的知识挽救了许多苦聪人的生命。 "最让我感动的是他们的学习能力,"李文指着日记中的一段记录,"阿鲁的孙子卡斯,六岁时连怎么穿鞋都不会,八个月后已经能读简单的汉字了。"