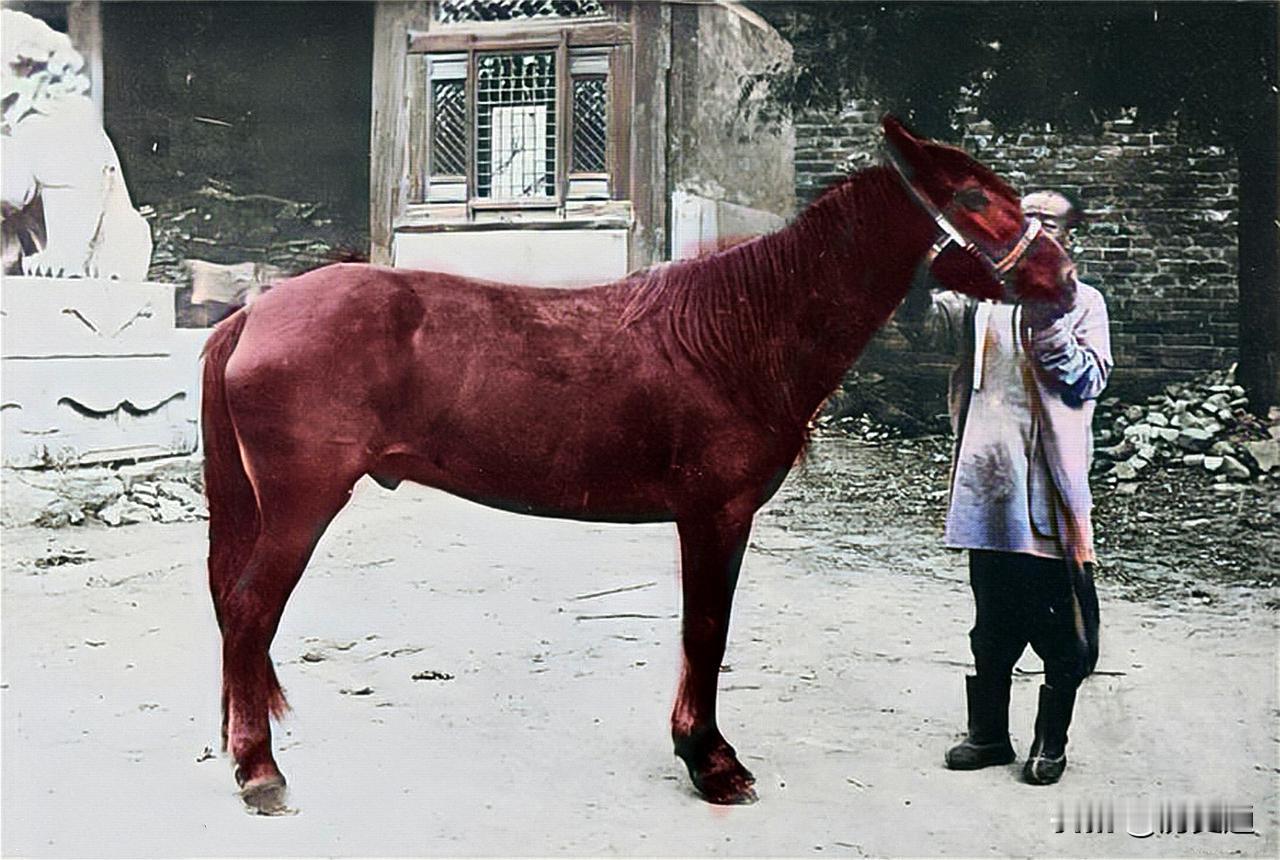

北魏太武帝统一北方(439年)后,面临双重困境:中原历经“永嘉之乱”,耕地荒废率达70%;鲜卑贵族圈占牧场,与汉族农耕文明冲突激烈。山西大同北魏墓葬壁画中,既有鲜卑人放牧场景,也有汉人犁耕图像,折射出经济模式的撕裂。加之寺院侵占良田(洛阳永宁寺占地百顷),国家税基濒临崩溃,改革迫在眉睫。 太和九年(485年),孝文帝颁《均田令》,构建精密土地体系: 1. 分类授田 露田:男丁40亩、女20亩(休耕区加倍),死后归还 桑田:男丁20亩(永业田),须种桑枣 麻田:北方特设,男10亩、女5亩 2. 族群差异 鲜卑贵族另授“牧田”,汉人农户得“正田”,既保游牧传统又促农耕转型。 3. 特殊群体 奴婢、耕牛亦可受田(奴婢同平民,耕牛每头30亩限4头),刺激豪强释放隐匿人口。 三股力量的博弈 1. 经济复苏:据《魏书·食货志》,均田制推行十年后,河北、河南复垦耕地达300万顷,粟米亩产恢复至2石(约52公斤)。 2. 财政需求:按“一夫一妇粟二石、帛一匹”征税,国家年入粟帛较改制前增三倍,支撑迁都洛阳与南征萧齐。 3. 民族融合:通过土地分配消解胡汉矛盾,大同出土的胡人持锄陶俑,印证鲜卑贵族转向农耕。 均田制的历史回响 1. 短期成效:洛阳城郊出现“谷帛殷阜”景象(《洛阳伽蓝记》),太仓积粟可供六年之需,为孝文帝汉化改革奠定物质基础。 2. 制度缺陷:寺院仍享免税特权(嵩山少林寺占田百顷),豪强通过“买卖永业田”兼并土地,六镇军户因授田不均引发叛乱(523年),直接导致北魏分裂。 3. 深远影响;西魏宇文泰将其改良为“府兵制”,隋唐继承发展为“均田租庸调”,成为中古帝国兴衰的晴雨表。 这场始于平城(今大同)的土地革命,本质是游牧帝国向农耕文明的艰难转身。当南朝士族在玄谈中沉醉时,北魏用田垄间的阡陌重构了历史轨迹——那些刻着“桑田”“露田”的界碑,不仅是土地的划分,更是文明融合的刻度。从敕勒川到洛阳城,均田制在草原与农田的交界处,书写了乱世中最具生命力的制度诗篇。