一场感冒后,鼻塞、头晕、头痛反复三四个月不见好,一直以为自己只是“当代脆皮青年”中的一员,没想到竟是鼻子里“发霉”了,霉菌甚至已经“吃掉”了一部分颅底骨质……

回想起这场“霉菌危机”,23岁的晓兰直呼后怕。

鼻塞头痛反复三四个月

霉菌竟在鼻子里“安家”

四个多月前,晓兰经历了一场重感冒,出现明显的右侧鼻塞、流涕,同时出现头面部肿胀感,就近医院就诊后,症状有所好转。

此后,她右侧鼻塞持续、头痛也如影随形,晓兰将其归结为“体质太差、感冒一直没好透”。

直到剧烈的头痛和恶心呕吐来袭,晓兰这才前往义乌市中心医院急诊科就诊,头颅CT提示右侧中颅窝及两侧蝶窦、右侧筛窦、右侧鼻道内多发混杂高密度团块;进一步完善鼻窦增强CT提示有不均匀强化斑块,伴骨质缺损,上颌窦内未突破、上颌窦内侧壁可见挤压。

结合影像检查、鼻内镜检查及患者慢性鼻窦炎病史,义乌市中心医院耳鼻喉科主任、二级主任医师楼正才立即联想到了真菌性鼻窦炎。

“鼻内镜下提示肿物光滑、无明显出血,排除血管瘤可能,考虑真菌性鼻窦炎可能性大,并且是更为严重的侵袭性真菌性鼻窦炎,除了侵犯鼻窦黏膜和骨壁,已经破坏颅底并向外侵犯海绵窦、垂体、斜坡、颅中窝等区域,病情十分危重,必须尽快手术。”

楼正才说,真菌性鼻窦炎并不常见,其潜在的危害更是不容忽视。由于真菌性鼻窦炎部分症状与感冒、普通鼻窦炎相似,容易因忽视而延误就诊,一旦出现视力丧失、呕吐等症状时,已很难依靠药物治疗得到缓解,需通过手术清除真菌感染的病灶。

什么是真菌性鼻窦炎?

鼻窦是位于面部骨骼中的空腔,主要功能是温暖、湿润和过滤进入鼻腔的空气。当真菌在鼻窦内异常生长时,就会导致真菌性鼻窦炎,主要症状可表现为:

1、持续性鼻塞、流脓涕,尤其是单侧鼻塞更为常见。

2、面部疼痛或压力感,尤其是在鼻窦所在区域。

3、减弱的嗅觉或完全失去嗅觉。

4、头痛,尤其是早晨起床时加重。

5、在严重情况下,可能出现眼周肿胀、视力问题。

术中小心清除霉菌团块

手术必须做,但在门诊多次检查后,影像学诊断并不完全明朗,让手术的风险进一步增大。在与晓兰及家属的沟通中,楼正才对术中术后有大出血危及生命、脑膜炎及视力丧失等重大风险进行了反复告知,晓兰依然坚持手术。

楼正才立即邀请神经外科、神经内科、放射科专家参与疑难病例多学科讨论,确保手术安全。

手术需将感染的真菌和病变组织彻底清除,同时尽量保留正常的黏膜,以改善鼻窦的通气和引流情况。

由于霉菌团块已经侵蚀颅骨,术中必须仔细解剖,避免术后可能出现颅内感染、脑膜炎、脑水肿、脑脊液鼻漏等并发症。

“手术开始后,我们在进行逐步地分离后发现感染的范围以及侵蚀严重程度,完全超过术前预想。”

楼正才说,手术在切除鼻腔息肉后进入前筛骨质,可见筛窦内骨质破坏,眶纸板缺失,眶脂肪外露,有较大肿瘤样新生物;仔细分离肿物后可见筛顶处颅底处骨质缺损、硬脑膜外露,脑膜表面息肉样新生物;在消融切除感染病灶后,手术切取部分鼻中隔粘膜进行了右侧眶壁重建。

术后,晓兰鼻塞、头痛的症状明显改善,在配合药物抗感染等综合治疗后,目前已顺利出院。

为什么会得真菌性鼻窦炎?

楼正才说,真菌性鼻窦炎与环境、免疫力低下等相关,再加上患者本身有多年慢性鼻窦炎病史,鼻腔黏膜更脆弱,也给真菌入侵提供了“温床”,没有及时就诊也让病情持续进展。

发病因素:

1.环境因素:长期暴露在高湿度、霉菌滋生的环境中,如湿热地区或水损房屋。

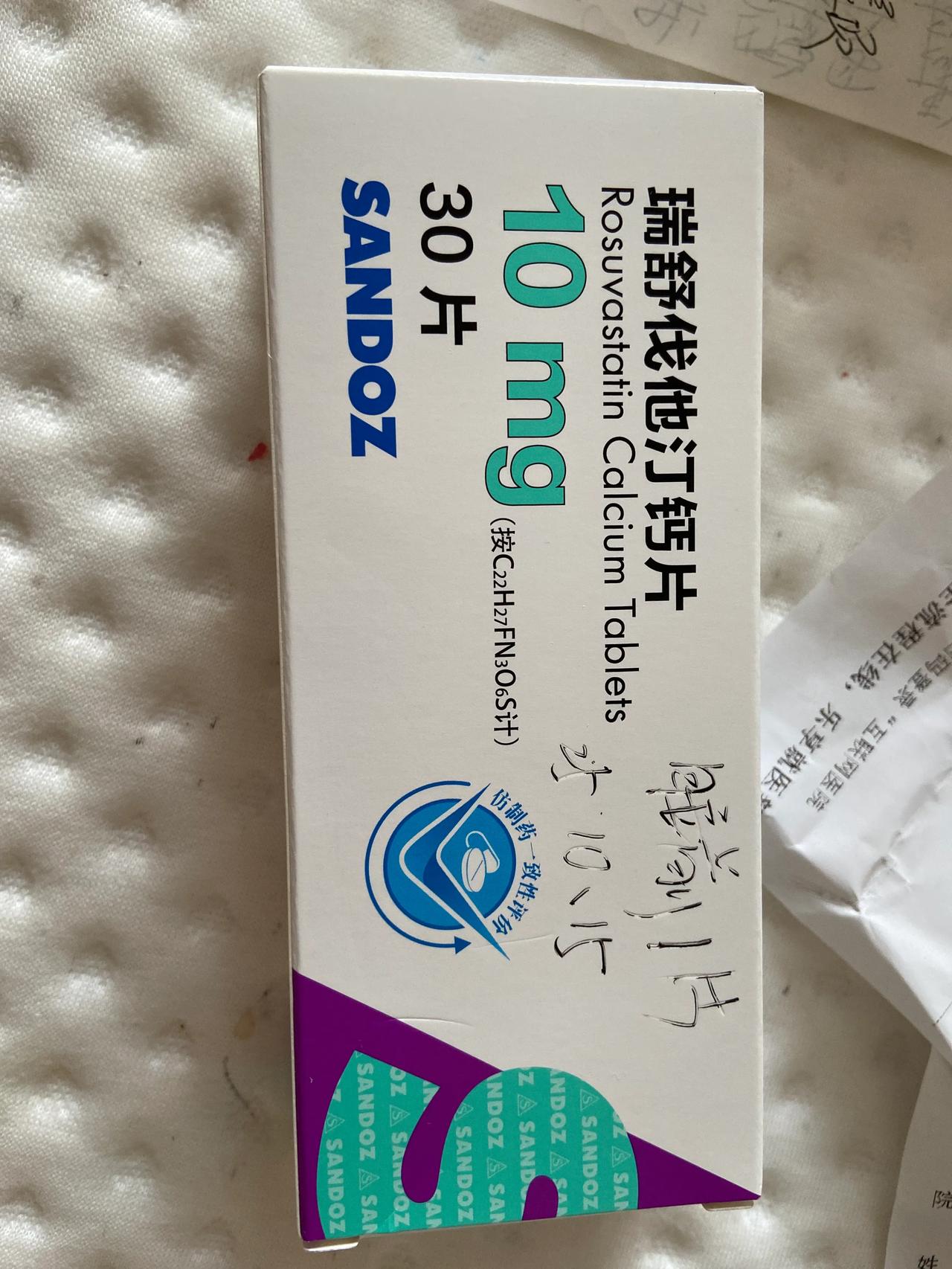

2.免疫系统状况:免疫力低下,如HIV/AIDS患者、糖尿病患者、长期使用免疫抑制剂的患者,更容易感染真菌。

3.解剖结构异常:如鼻中隔偏曲、鼻窦发育不良等,影响鼻窦的自然排泄,为真菌生长提供条件。

4.局部创伤:鼻部手术后或外伤也可能为真菌入侵创造机会。

如何预防:

1.保持室内干燥通风,定期清理潮湿角落,避免霉菌生长。

2.加强个人卫生,勤洗手,避免接触污染物质。

3.增强免疫力,均衡饮食,适量运动,必要时接种流感疫苗等。

4.对于有鼻窦解剖异常或慢性鼻炎的个体,及时就医处理,减少并发症风险。

楼正才提醒,如出现鼻塞超两周、鼻涕带血、面部肿胀等相关症状的,务必尽早前往正规医院就医排查。同时,也要避免自行用药,普通抗生素对真菌无效,频繁滥用反而会破坏鼻腔菌群平衡,加重病情。