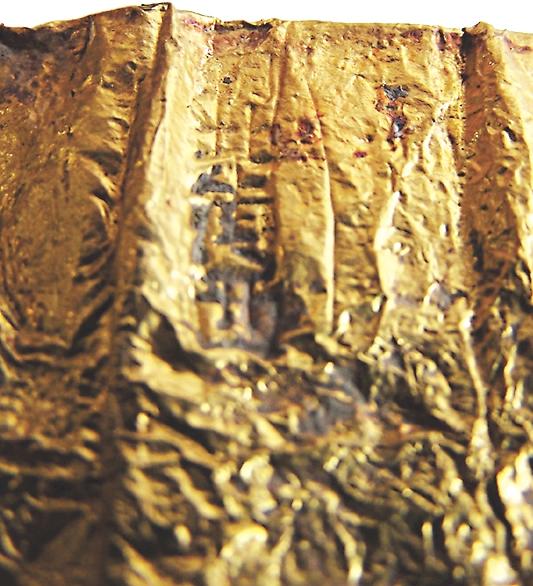

1992年,温州一老农来到金店,偷偷从怀里,掏出一本金册,想用它打个手镯,金匠正要丢进炉里,突然发现,金册竟刻了不少古字! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1992年春末,温州南门老街依旧延续着旧时的节奏,街道两侧,木质的店铺斑驳古朴,晨光透过招牌间的缝隙洒在青石板路上,泛着淡淡光泽。 街口一处不起眼的金店,门板漆色已然斑驳,陈列柜里的金饰闪闪发亮,静静地等待着熟悉或陌生的脚步。 这天上午,一位老农缓步走进金店,他衣着简朴,棉布衣服带着田地的泥土气息,脸上布满岁月的褶痕,步伐却带着几分坚决。 他站在柜台前,低头从怀中掏出一个用旧油布仔细包裹的物件,动作小心,目光时不时向四周扫视,似乎担心被人注意。 金匠接过那油布,感到手中有一股沉甸的重量,打开后,一册通体金黄、薄如纸片的金属物品展现在眼前,像是书页般整齐地叠在一起,微微反光。 表面没有明显的图案,边缘略有磨损,但隐约可见一丝丝刻痕,金匠打量着这件东西,依经验判断,它不像寻常首饰材料,更像某种古物的残片。 他听老农说想要打成一个手镯,起初只是点了点头,将金册放在秤上称重,然后准备送入炉中。 当金册即将接触炉火的那一刻,金匠眼角瞥见册页边缘的一排小字,他停下动作,将金册重新展开,一页页翻看,光线下那模糊的刻痕竟逐渐清晰,排列有序。 仔细一看,是一排排非现代字形的古文字,笔划瘦劲,带有浓厚的年代气息,其中一页下方刻有“韩四郎十分金”字样,金匠心中一震,经验告诉他,这可能并非普通金器,而是一件有着极高文化价值的古物。 没有贸然做决定,他将金册封存妥当,托人联系温州市文化所,说明了金店发现可疑文物的情况,几个小时后,两位文化专家来到金店,仔细检查了那本金册。 他们戴上手套,小心翻阅着每一页,用放大镜逐字辨认金上的铭文和刻印,经过初步分析,专家们确认这是一件南宋时期的黄金货币形式,属官府铸造流通物之一,结构严谨,字形规整,具有极高的历史和文物价值。 金册并非装饰物,而是南宋时期贵族或高级官员持有的金制货币凭证,用作储值或大额交易之用,其上的“韩四郎”可能是铸造或流通的署名标记,“霸北街西”在考古记录中曾出现过,是古代温州城区的重要商业地段。 专家问及金册的来源,金匠将老农带来的经过详实转述,几天后,调查人员走访了老农所在村庄,原来他在整理老屋后墙根准备种果树时,挖出这个金册。 那屋已是祖传几代,墙根常年积水,金册藏在泥中多年未现,老农起初不知其价值,只觉得沉重闪亮,便决定进城找金匠打造手镯,好做给女儿的嫁妆。 文物局随后依法收回了金册,并向老农出具了捐赠证明及文物保护荣誉证书,虽然老农未获金钱上的回报,但他的举动得到了政府公开表彰,那本金册被送往浙江省文物鉴定中心进一步研究,并最终被收入温州博物馆展出。 消息传出后,在南门老街引起不小轰动,来金店看热闹的居民络绎不绝,人人都想一睹这位老农“误闯历史”的传奇经历,市里随后开展了多场文物保护宣传活动,强调对民间发现文物上报机制的完善,并号召全民参与文化遗产保护。 这本差点被熔化的金册,从农屋泥土中重见天日,经过一段曲折的命运,最终得以存世,它不仅成为研究南宋经济制度的重要实物证据,也警醒了人们:隐藏在日常生活中的,不只有尘封的往事,有时还有整个时代的记忆。 而每一个看似普通的发现,都可能改变文物的命运,也悄然重塑人们对历史的敬畏与理解。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:温州新闻网——温州人民路曾发现南宋金叶子!和南海一号发现同出一家,见证千年商港繁华兴盛