最近,美国和印度之间的互动格外频繁。 表面上看,两国关系似乎在不断升温,但实际情况却没有那么简单。让我们从头说起,看看这背后究竟有什么玄机。 印度总理莫迪和美国副总统万斯 事情要从今年4月初说起。特朗普政府突然宣布要对印度征收26%的"对等关税"。这一消息对印度来说无异于晴天霹雳。 要知道,印度的经济正处在关键发展期,这么高的关税会让印度企业在美国市场寸步难行。

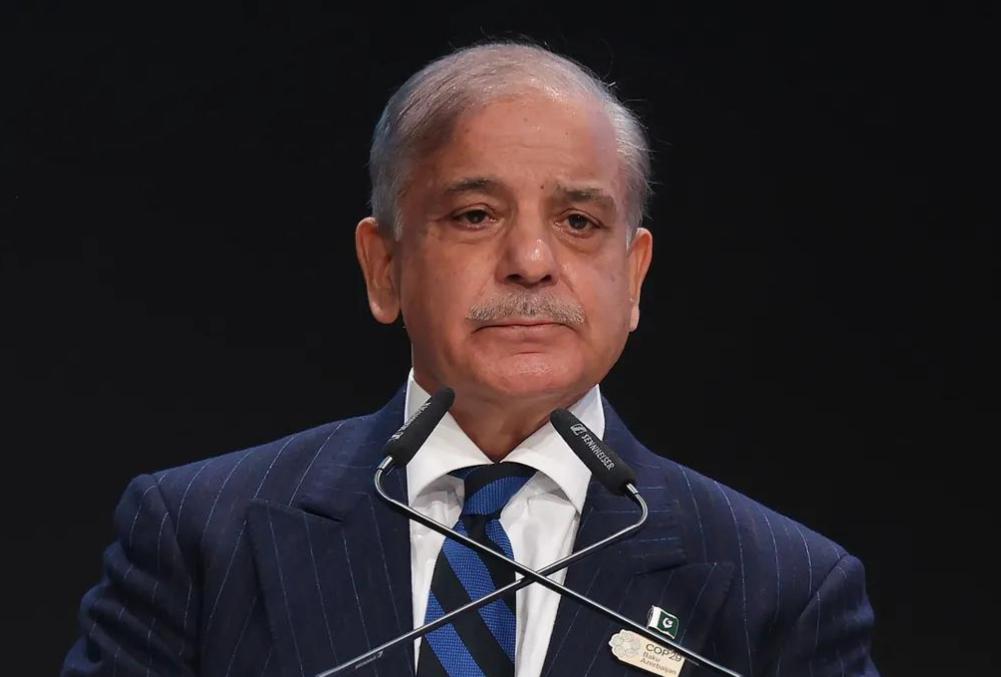

印度的纺织品、信息技术服务、农产品等主要出口产业都将受到严重影响。 面对这样的压力,印度政府坐不住了。要是一直这么下去,可撑不了多久。 莫迪 于是他们想出了一个办法:和美国谈判,并适当示好,好让自己的产品免于高额关税。 就在这个节骨眼上,美国副总统万斯来到了新德里,与印度总理莫迪举行会谈。

这次会谈可不是普通的外交互访。双方都给自己定了个"小目标":要在短短六周内完成贸易协议谈判。 要知道,国际贸易谈判通常都是旷日持久的,能在这么短时间内完成,足见双方都很着急。

据知情人士透露,印度方面甚至准备在农产品市场准入、数字贸易等敏感议题上做出让步,以换取美国的关税豁免。 这场谈判似乎取得了不错的结果:印度承诺将降低对美国农产品、医疗器械和某些工业品的关税,而美国则表示将考虑恢复印度的普惠制待遇。

在与万斯会谈完之后,莫迪还有些遗憾没有见到特朗普总统,又再次邀请了特朗普访印。 另一方面是想趁热打铁,把这份协议早日敲定。

印度对美国如此低姿态,但对我们却是截然相反的态度。 2025年初,印度开始对中国钢铁产品动手脚。先是在2月份放出风声,说要对中国钢铁征收15%-25%的临时关税。

印度钢铁部长在记者会上美其名曰称,这一决定是为了印度的钢铁企业好,防止本土企业受到"中国廉价产品的冲击"。 到了4月,这个政策就正式出台了,虽然税率降到了12%,但依然给中国钢铁出口造成了重创,出口量一下子就跌了一半多。

更有意思的是,印度选在美国副总统万斯访问期间宣布这个消息,这种"巧合"背后的政治意味,大家心知肚明。 印度大概率已经决定站在美国那边,表明自己愿意配合美国的对华战略。

正是在这个时候,2025年的4月28日,美国哥伦比亚大学的经济学教授杰弗里·萨克斯站了出来。 这位教授向印度发出了一个意味深长的警告:美国之所以对中国充满敌意,不是因为中国做错了什么,而是因为中国太成功了。

萨克斯还列举了中国这些年来的成就: 让数亿人摆脱了贫困,建设了世界一流的基础设施,在5G、人工智能、新能源等高科技领域都取得了重大突破。

特别是在芯片领域,中国的国产化率从28%提高到了41%,华为还突破了14纳米芯片制造技术。这些成就都让美国坐不住了。 用萨克斯的话说:"美国之所以憎恨中国,是因为受不了中国变得这么强大。至于说什么'产能过剩',不过是找个借口来打压中国罢了。"

就比如说新能源汽车。技术上我们处于遥遥领先的地位,这几年在全球市场上也有很大优势。 美国声称中国"产能过剩",实际上是担心自己的汽车工业在竞争中落败。

他还指出,美国一直把自己当作"世界老大",习惯了用"赢家通吃"的思维看问题。 中国用自己的发展道路取得了成功,这就动摇了美国主导的世界秩序,所以美国才会如此敌视中国。

萨克斯特别强调,美国对中国的打压不是因为所谓的"意识形态差异",而是纯粹的大国竞争心态。 那么,这对印度意味着什么呢?萨克斯教授特别提醒印度要擦亮眼睛,印度很可能被成了遏制中国的“工具人”。

他指出,美国这种"拉一个打一个"的策略由来已久,但最终受害的往往是被利用的一方。 为什么这么说?因为现在的印度还没有威胁到美国的利益。

但是,如果将来印度通过"印度制造"计划真的在制造业上做出了成绩,美国照样会用贸易战、技术封锁这些招数来对付印度。 就像美国现在对印度征收26%关税一样,在"美国优先"的政策下,根本就没有真正的盟友。

萨克斯教授建议印度要保持清醒。他说,现在的世界是多极化的,印度应该做一个独立的极,而不是一味地依附美国。 他特别提醒印度要吸取历史教训,美国以前就是用"贸易战+技术封锁+金融制裁"这三板斧打压过沙特和日本。

当年日本在半导体领域领先美国时,美国就用各种手段迫使日本让步,最终导致日本半导体产业衰落。 所以说,印度的未来,很可能也逃不过美国的压制。

这也就是为什么萨克斯说印度不能轻易放弃和中国的贸易。 现在印度60%的电子元件、80%的原料药都要靠中国供应,如果贸然切断与中国的联系,受伤的可能是印度自己。

据统计,2024年中印双边贸易额已突破1300亿美元,中国已连续多年成为印度最大的贸易伙伴。这种紧密的经贸关系不是轻易就能替代的。 这番话确实值得印度好好思考。在当今复杂的国际形势下,印度到底该怎么走,才能真正维护自己的利益? 是选择追随美国,还是保持战略自主?这个问题恐怕需要印度决策者们深思熟虑了。