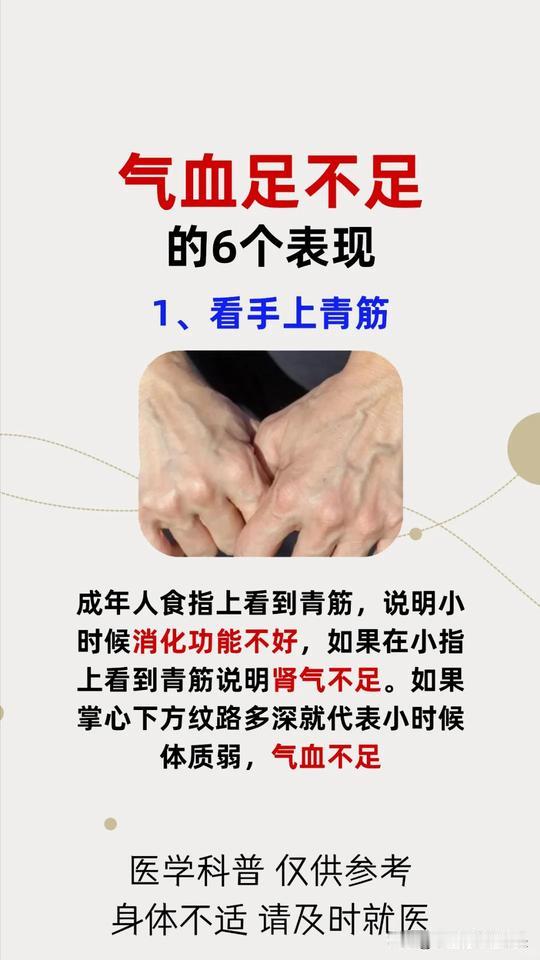

你有没有过这样的感觉?春天明明阳光灿烂,可你却提不起精神;一觉睡到天亮,却还是像没睡一样;脸色蜡黄、唇色发白、指甲没光泽,就连洗头发的时候都觉得“头发掉得像下雨”。

有人说是累了,有人说是年纪大了,其实很可能是气血出了问题。

气血就像人体的“燃油”和“润滑剂”,是中医调养的根本。一旦气血不足,百病皆可生。

但别急,咱们今天不讲虚头巴脑的玄学,也不是要你去看一堆难懂的中医典籍,而是从医生的角度,告诉你——经常吃这7样东西,真能让你气血双补,睡得香、抵抗力强、精气神十足。

但在聊这7样食材之前,咱得先捋清楚:什么是气血不足?它到底是怎么一回事?

气血不足,不只是“虚”这么简单

在临床上,气血不足并不是一个笼统的说法,而是一个综合征,背后有着明确的机制。

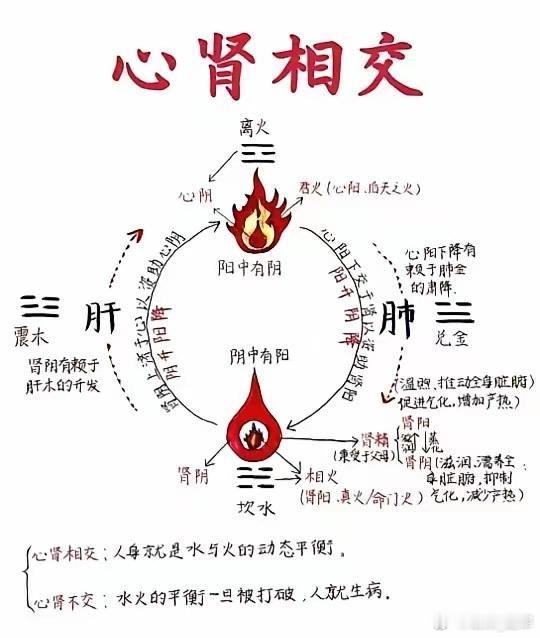

“气”是推动我们身体运行的动力,“血”是滋养五脏六腑的营养液。根据《黄帝内经》,“气血者,人之根本也。”现代医学也有类似的解释。

比如,贫血实际上就是最典型的“血虚”表现,而“气虚”对应的,则可能是自主神经功能紊乱、慢性疲劳综合征等。

2022年发表在《中华中医药杂志》上的一项研究指出,在中老年女性中,约有68.2%的个体存在不同程度的气血不足表现,其中以面色萎黄、月经不调、失眠多梦、手脚冰凉等症状最为常见。

我曾经接诊过一位42岁的女性患者,她自述“每天醒来都像刚跑完800米”,不仅情绪低落,还经常感冒。她本以为是更年期提前,结果检查发现有轻度贫血,同时存在甲状腺功能轻度减退。

“我是不是快不行了?”她苦笑着问。

我告诉她:“你不是快不行了,你是气血真不够用了。”通过饮食调养、适当运动和中医辨证施治,三个月后,她的脸色红润了,睡眠也改善了不少。

你吃的,决定你养不养得好气血

咱中国人讲“药补不如食补”,这一点并不迷信。科学研究发现,很多食物确实富含造血、补气的重要营养。例如铁、维生素B12、叶酸、蛋白质等。这就是为什么我总劝气血不足的患者,与其天天吃补药,不如吃对饭。

那到底是哪7样食物,能真正“气血双补”?别急,咱一个一个说。

红枣:别老泡水喝,吃对才有效

很多人一说补血就想到红枣,恨不得早晚泡水喝。但其实,红枣泡水,补血效果没那么强。原因很简单,红枣中的铁和维生素C含量并不高,而且多为非血红素铁,吸收率差。

正确的吃法是“煮”着吃,尤其是和富含维生素C或动物肝脏一起煮,比如红枣桂圆粥、红枣炖猪肝。这种搭配不仅能提高铁的吸收率,还能调和脾胃。

猪肝:一周一次,胜过吃补药

猪肝虽然胆固醇高,但它含有丰富的血红素铁、维生素B12和叶酸——这三样是红细胞生成的“铁三角”。

很多女性气血不足的根源就是月经造成慢性失血,加上饮食清淡、节食减肥,铁的摄入严重不足。每周吃一次猪肝,炒着吃或煮着吃,对补血非常关键。

当然,有肝病或高胆固醇者要适量。

黑芝麻:不是用来撒馒头的

中医讲“黑入肾”,黑芝麻性平味甘,能补肝肾、润五脏、益精血。现代研究发现,黑芝麻含有丰富的不饱和脂肪酸、维生素E和钙质,对改善血液循环、提升免疫力有帮助。

我常建议患者早上来一碗黑芝麻核桃糊,既能暖胃,又对头发、皮肤、气血都有好处。

黄豆:植物界的“造血工厂”

很多人不知道,其实黄豆是植物界中蛋白质含量最高的食材之一。而蛋白质,是合成血红蛋白的基础原料。

此外,黄豆中的大豆异黄酮还有类雌激素的作用,对女性尤其友好。每天一杯豆浆,或者吃点豆腐、豆腐脑,不仅能补气养血,还能缓解情绪波动、改善睡眠质量。

桂圆:暖中益气,别吃太多

桂圆性温,有“补心脾、养气血”的说法。民间有句话讲:“一日三颗桂圆肉,百年不显老。”虽然夸张,但桂圆确实适合心脾两虚、失眠多梦、健忘的人群。

但要注意,桂圆糖分高、偏温燥,不适合上火体质或糖尿病患者多吃。我的建议是每次吃5颗左右,配着粥或泡茶,不宜空口大吃。

当归:不是药材那么遥远

很多人一听“当归”,就觉得是药材,不敢碰。但其实,当归在中医中被称为“补血之圣药”,很多中成药如“当归补血口服液”、“乌鸡白凤丸”都含有它。

当归不仅能促进骨髓造血,还能改善血液循环,缓解痛经、月经不调。日常可以炖汤用点,比如当归炖鸡、当归牛尾汤,既美味又实用。

红糖:不是糖,是药食同源的宝贝

红糖在中医中被称为“甜而不腻,温而不燥”,尤其适合气血不足的女性。产后调养、月经期间喝点红糖姜茶,不仅能暖宫活血,还能缓解痛经。

但注意,红糖虽好,糖尿病患者慎用。而且红糖不是天天喝,一般在经期前后3天内饮用为宜。

别光靠吃,调气血还得靠“动”

气血的运行,是靠脾胃“运化”、肺的“宣发”、心的“推动”。单靠吃,是远远不够的。

我常跟患者说:吃再多补品,不如每天快走30分钟。

运动能增强心肺功能,促进血液循环,改善气血生成和分布。尤其是太极、八段锦、瑜伽等柔和运动,既能调气,也能养神。

还有一点,睡眠是养血的关键。中医讲“血归于肝”,晚上11点之后是肝藏血的时间,熬夜不仅消耗气血,还容易让气血“流不回去”,导致第二天早上无精打采。

误区多了去了,别掉坑里

有些人一听气血不足,就猛灌鸡汤、吃阿胶、补参汤,结果问题没好,反而上火、便秘、出鼻血。这是典型的补错了、不对症。

补气和补血是两码事,有的人“血虚”表现是面色苍白、心慌乏力,就需要重点补血;有的人“气虚”,表现是说话没劲、动不动出汗,那就要补气为主。

医生辨证施治才是关键,别一窝蜂学网红吃法。

一个小故事,给你点启发

我有个朋友,小李,30岁不到,每天加班到深夜,靠咖啡续命。他来找我时,脸色发灰,黑眼圈像熊猫,舌质淡、脉虚细,典型的气血两虚。

我给他开了一个“食疗套餐”:早上豆浆+鸡蛋,午饭加点红烧猪肝,晚上黑芝麻糊+桂圆粥,外加每天晚上快走30分钟,坚持三个月。

结果他不仅脸色红润了,连“社恐”都少了不少——因为精气神一上来,人也自信多了。

写到这,你可能会问:这7样真能万能?

答案是:不万能,但合理、科学、有效。

气血不足不是一朝一夕形成的,也不可能一口红枣就补回来。它是生活方式、饮食习惯、情绪状态长期积累的结果。

真正的补气血,是一种生活的修行。你每天多喝一碗汤、多走一段路、多睡一个小时,身体自然会慢慢回馈你。

参考文献:

[1]李建军,张晓梅. 气血不足与中医调理研究进展[J]. 中华中医药杂志,2022,37(10):2156-2160.[2]韩晓霞,陈洁. 女性气血不足相关症状与月经紊乱的关系分析[J]. 中国妇幼健康研究,2021,32(04):788-791.[3]王芳,李元. 猪肝食疗补血作用的研究进展[J]. 食品研究与开发,2023,44(08):199-202.

声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,为便于理解部分情节存在“艺术加工”成分。喜欢点一下“关注”,方便您随时查阅一系列优质健康文章。