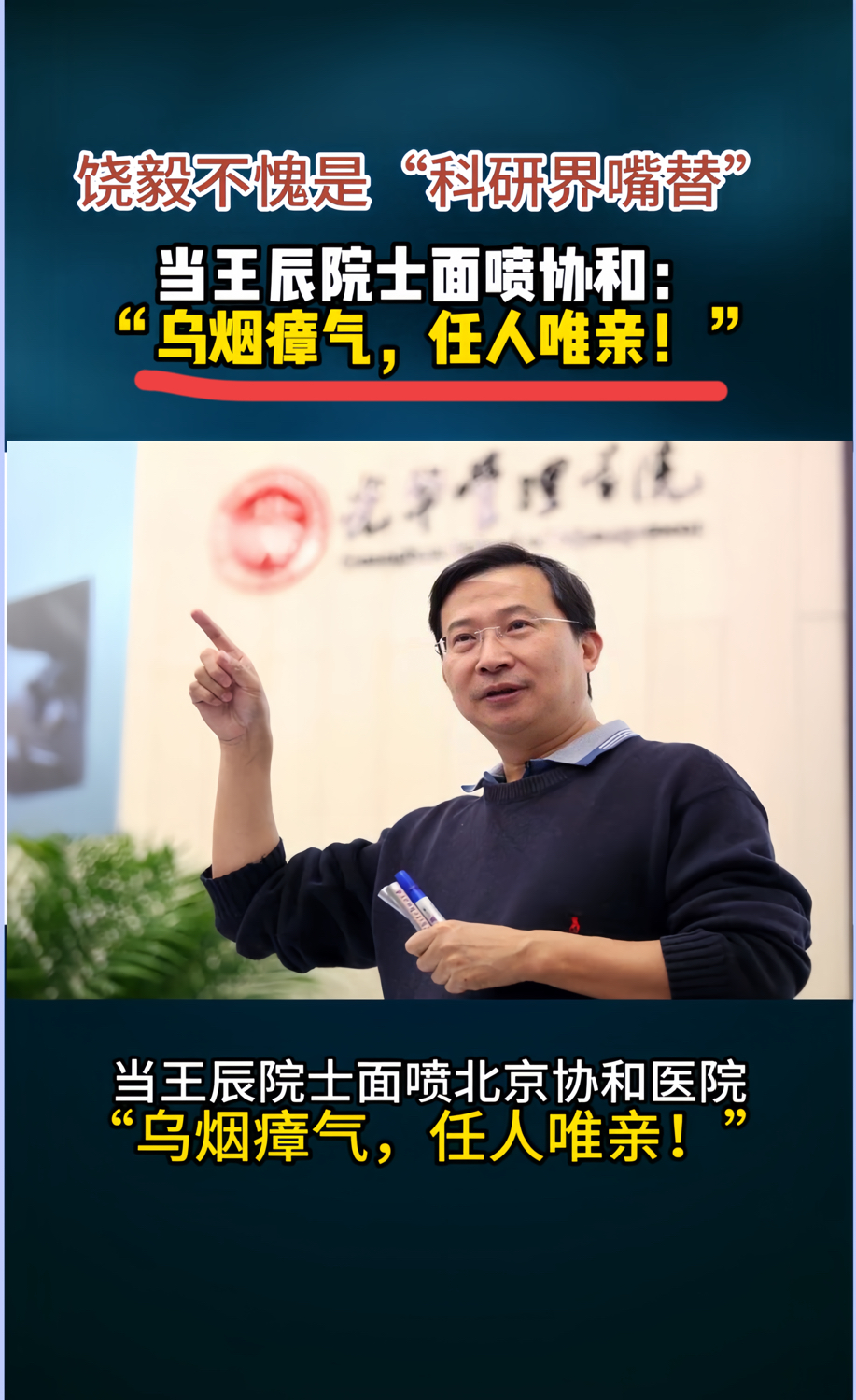

2024年10月,饶毅和王辰被安排给“科学探索奖-医学奖”获得者颁奖。饶毅是首都医科大学校长,王辰是协和医学院校长。饶毅在发言时有些直言不讳:虽然洋气的协和含着金勺子出生,后来也有国家很突出的支持,有些方面长期领先是事实。但它也有不可否认的因为不争气而落后的情况,不可否认有下落的一些点,包括不可谓很轻的任人唯亲问题。

当时,这番言论虽引发震动,但并未掀起轩然大波。然而,半年后的今天,随着“董袭莹事件”持续发酵,饶毅的这番话犹如一记重锤,让人再度聚焦协和医学院“中国医学圣殿”的光环,暴露出其背后盘根错节的“特权生态”。

协和医学院的“4+4”项目,本意是吸纳跨学科人才,培养复合型医学精英。然而,董袭莹的“速成博士”之路,却让这一项目沦为公众眼中的“特权后门”。

王辰曾在2023年协和毕业典礼上点名表扬董袭莹,称其是“哥伦比亚大学经济学专业本科生”。然而,舆论发酵后,这句话被全网删除。网友深挖发现,董袭莹本科实际就读于哥大附属的巴纳德学院(Barnard College),而非哥大本部,而协和“4+4”项目招生条件明确要求“QS世界排名前50高校”,巴纳德学院并不符合。

董袭莹的博士论文《跨模态图像融合技术在医疗影像分析中的研究》仅30页,研究方向是妇科影像,导师却是骨科教授;学位证书显示为内科,规培却在胸外科,最终任职于泌尿外科。如此“跨界”履历,在普通医学生看来简直是天方夜谭,毕竟,传统医学培养路径需11年(5年本科+3年规培+3年专培),而董袭莹仅用4年就拿到博士学位,1年完成规培。

董袭莹的父亲被曝是某国企高管,母亲为高校副院长,在医疗资源高度集中的体系内,这样的家庭背景足以让她在入学、论文发表、规培分配等环节获得“特殊照顾”。例如,她在中日友好医院规培期间,因操作失误被护士质疑,带教医生肖飞(后被“双开”)竟抛下全麻患者40分钟去安抚她。

面对舆论风暴,协和医学院和王辰院士的应对堪称“鸵鸟策略”,删文、撤稿、沉默。这种“捂盖子”行为,不仅未能平息质疑,反而坐实了公众对“特权招生”的猜测。

协和“4+4”项目招生细则模糊,推荐信、面试等环节缺乏透明度,董袭莹的同届学生中,还有盛玺澄(剪纸艺术特长生)、金山木(博士论文仅12页正文)等“特殊人才”,他们的录取标准成谜。

饶毅曾批评协和“近亲繁殖严重,优秀人才流失”,董袭莹的导师是骨科院士邱贵兴,而邱贵兴被指曾干预她的规培安排。这种“学阀”体系下,学术资源被少数人垄断,寒门学子即便天赋异禀,也难跻身核心圈层。

董袭莹事件绝非个案,它折射出中国医学教育的深层痼疾,有专家直言:“4年学出来的医生大多看不了病。”医学是关乎人命的学科,若培养体系被“镀金需求”扭曲,最终受害的是患者。

当普通医学生苦读十余年仍难进三甲医院,而“董袭莹们”却能靠家庭背景轻松跨越所有门槛,医疗公平的神话便彻底破灭。网友讽刺:“患者托关系看病,医生靠特权上岗,医疗体系成了权贵俱乐部。”

国家卫生健康委新闻发言人表示,近日,我委关注到中日友好医院胸外科肖某被举报所引发的相关舆情。我委已成立调查组,坚持实事求是、客观公正原则,联合有关方面对事件涉及的肖某、董某及有关机构等进行认真调查核查,对发现的违法违规问题将依法依纪严肃处理。

卫健委应介入调查,重点公布董袭莹等人的录取档案,回应“特权通道”质疑。还要调查学院的学术评价体系,是否存在“导师一言堂”,并借此机会打破学阀垄断,开放人才选拔,避免“近亲繁殖”,让真正有能力的医者脱颖而出。

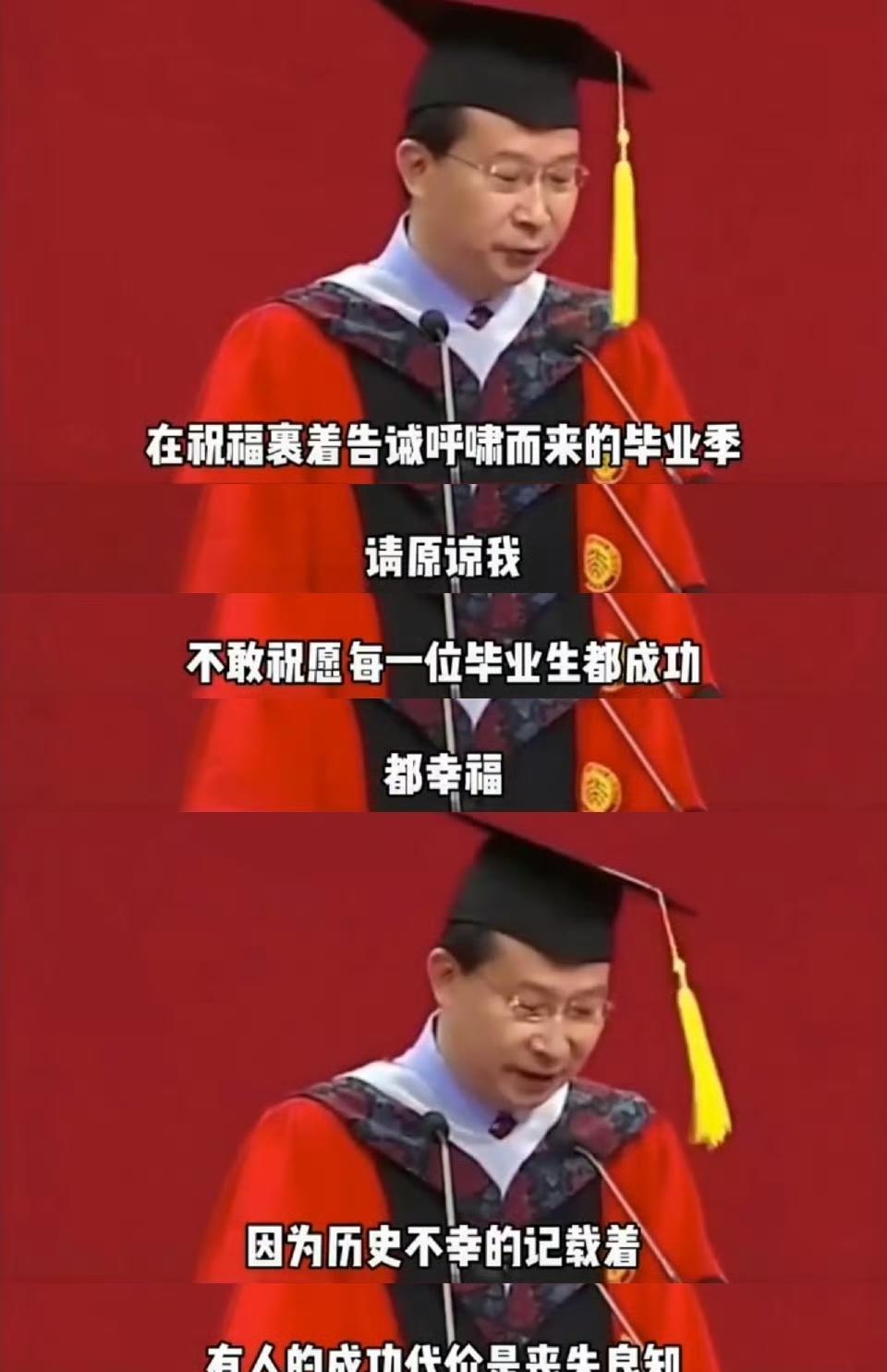

饶毅的批评,撕开了协和“任人唯亲”的遮羞布。董袭莹事件不是终点,而是起点,它警示我们,当医学教育被特权渗透,受害的不仅是寒门学子,更是整个社会的健康防线。协和医学院若想重拾“医学麦加”的荣光,唯有刮骨疗毒,彻底斩断特权链条。否则,百年协和的崩塌,将不只是声誉的损失,更是中国医学教育的悲剧。

评论列表