关于《道德经》与《易经》的“根本性”之辩,需从历史渊源、思想体系、哲学内涵及文化影响等多角度综合探讨。以下是基于多源信息的综合分析:

1.《易经》的历史地位

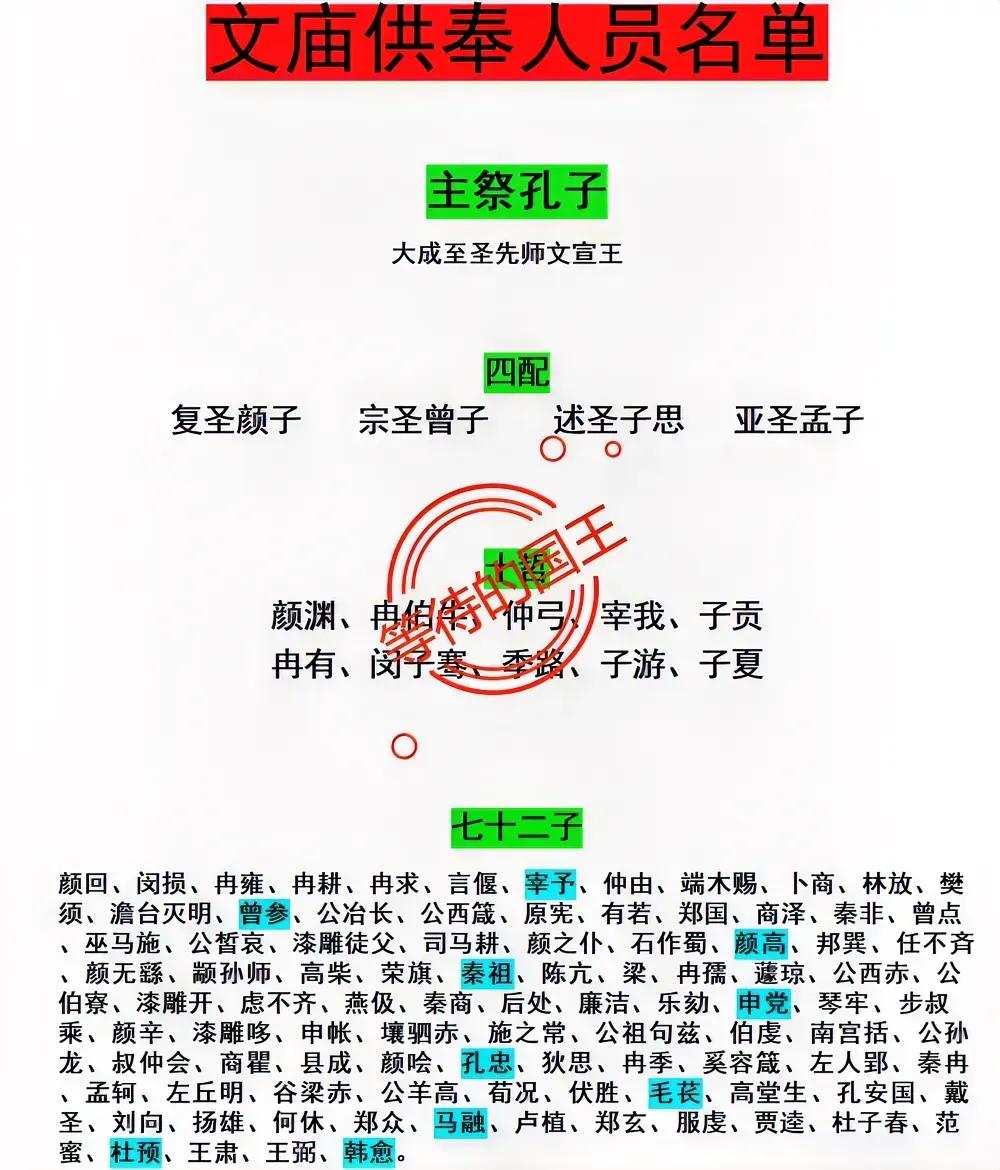

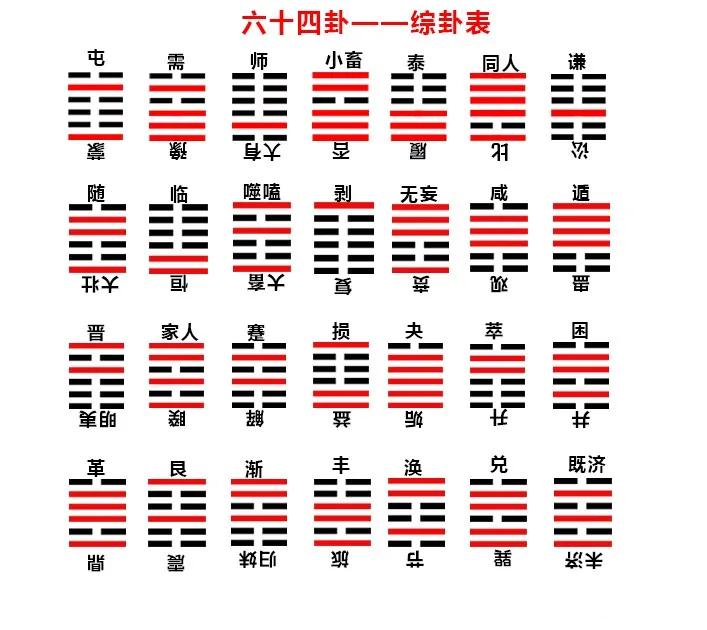

·群经之首:《易经》是中国最古老的经典之一,包含伏羲八卦、文王六十四卦及孔子《十翼》的传承体系,被公认为中华文化的“大道之源”。其核心思想“一阴一阳之谓道”奠定了中国哲学的辩证思维基础,影响了儒、道、阴阳家等学派。

·时间维度:成书早于《道德经》,经历了上古至周代的长期演化,具有更原始的文化基因。

2.《道德经》的思想来源

·对《易经》的继承与发展:老子在《易经》基础上提炼出“道”的哲学体系,将阴阳辩证思想升华为“道法自然”“无为而治”等核心理念。例如,“道生一,一生二,二生三,三生万物”与《易经》“太极生两仪”的宇宙生成论一脉相承。

·哲学深化:相较于《易经》的象数占卜功能,《道德经》更注重形而上的哲学思辨,成为道家思想的核心。

二、思想体系的差异与互补1.《易经》的宇宙观与方法论

·动态性与实用性:通过卦象与爻辞揭示变化规律(如简易、变易、不易),强调“与时偕行”,兼具哲学与实用功能。

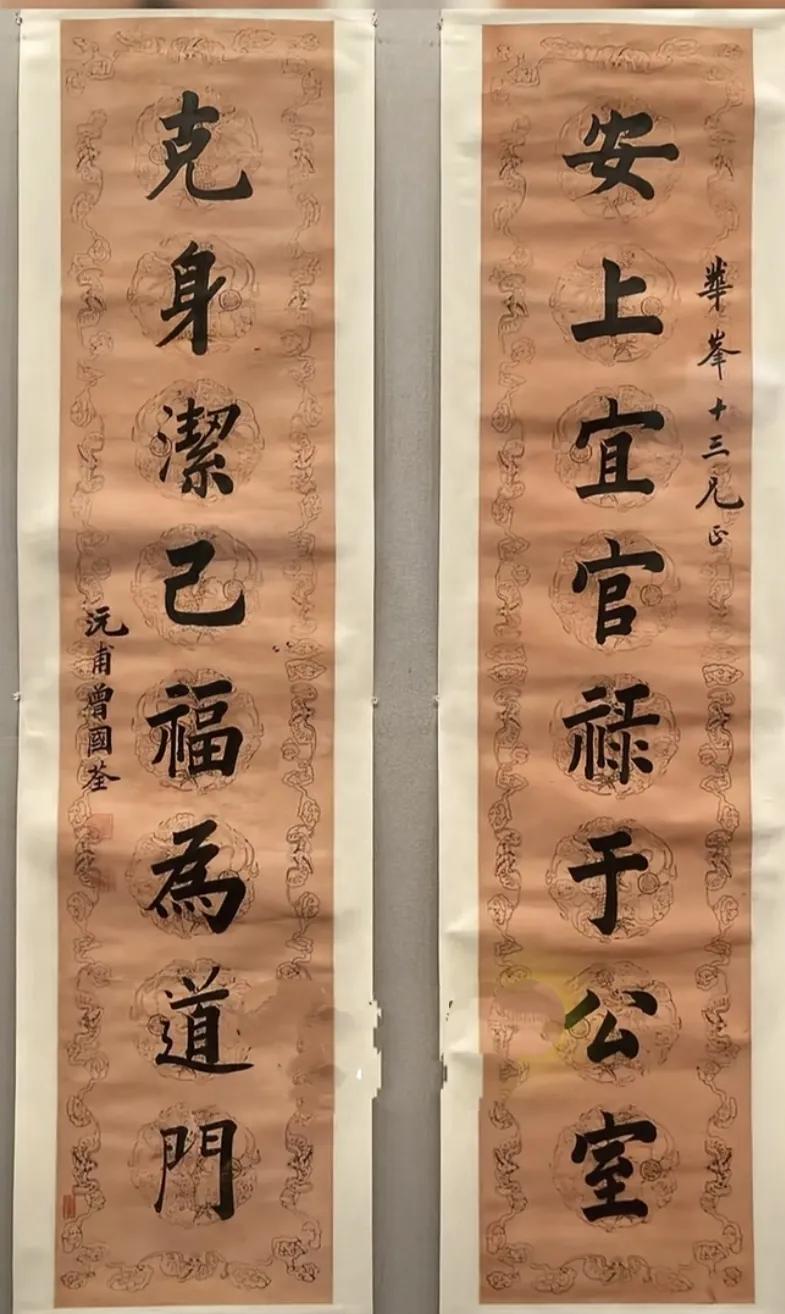

·天人合一:主张通过观察自然规律(天道)指导人类行为(人道),如“天行健,君子以自强不息”。

2.《道德经》的哲学内核

·道与德的统一:以“道”为宇宙本体,以“德”为道的实践准则,提出“上善若水”“无为而无不为”等修身治国理念。

·辩证思维:强调矛盾对立与转化(如“祸兮福之所倚”),与《易经》阴阳互根思想相通,但更抽象化、系统化。

三、根本性之争的多元视角1.支持《易经》为根本的观点

·文化源头:《易经》是中华思想的“母体”,儒道思想均从中汲取养分,如儒家《中庸》的“中和”观与道家“守柔”思想均源于阴阳辩证。

·历史延续性:后世经典(包括《道德经》)多以《易经》为理论框架展开。

2.支持《道德经》为哲学高峰的观点

·本体论突破:《道德经》首次提出“道”作为独立哲学范畴,摆脱了《易经》的占卜束缚,构建了更纯粹的哲学体系。

·思想深度:其“无为而治”“反者道之动”等命题具有超越时代的普适性,被黑格尔誉为“东方智慧的象征”。

3.互补论

·儒道互补:儒家重《易经》的入世实践,道家重《道德经》的出世超越,二者共同构成中国文化内核。

·应用与思辨结合:《易经》提供方法论(如何做),《道德经》提供世界观(为何做),形成完整的思想体系。

四、结论:分殊与合流·历史根本性:《易经》因更早的起源和广泛的文化渗透力,被视为中华思想的源头。

·哲学高度:《道德经》则在《易经》基础上完成了哲学的系统化与抽象化,成为“万经之王”。

·现实意义:两者共同塑造了中国文化的思维方式,缺一不可。正如《周易》推天道以明人事,《道德经》以道统摄万物,二者在动静、体用之间形成互补。

引用关键观点:

·《易经》为“群经之首”,《道德经》为“万经之王”。

·老子思想是对《易经》的“哲学化诠释”,孔子思想是对《易经》的“伦理化应用”。