在北平西四胡同那间终日不见阳光的小屋里,一位纤瘦女子伏案执笔,将毕生未曾经历的爱情,以工笔重彩细细描摹。她终身未嫁,却画出了世间最动人的爱情传奇;她生活简朴至极,却在方寸宣纸上构筑了最绚丽的古典梦境。王叔晖——这个名字或许不为大众所熟知,但她笔下的崔莺莺、林黛玉、花木兰,却早已成为几代中国人心中永恒的美学符号。这位将生命完全奉献给艺术的女子,用一支画笔,不仅改写了中国工笔画的颓势,更以女性特有的敏感与坚韧,重新诠释了东方爱情的最高意境。

幽居绘梦:一位终身未嫁女子的艺术修行

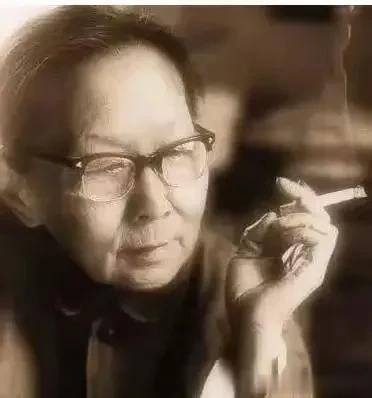

王叔晖的居所简陋得令人心酸——西四胡同的小院里,一间终日不见阳光的屋子,只有一张单人床、一张小桌,客人来访时只能坐在床上。然而正是在这方寸之地,诞生了中国连环画史上的巅峰之作。她的学生任梦龙回忆道:"先生对生活没有一点奢望,脑子里想的只是画画,画好画。"这种近乎苦行僧般的专注,成就了她艺术上的极致纯粹。

物质极简与精神丰盈的强烈反差,构成了王叔晖人生的基本底色。她每年完成的连环画不超过50幅,每一幅都经过无数次推敲。作画时,她先用极细的铅笔打稿,线条轻到"用棉花掸掸就掉",甚至不用橡皮。这种近乎苛刻的创作态度,使她的作品在数十年后依然散发着不可磨灭的艺术光芒。当同时代许多画家忙于应酬交际时,王叔晖选择了与笔墨为伴,在寂静中完成自己与传统的对话。

这位终身未嫁的女画家,却有着丰富的情感世界。春节时,她会将前来拜年的学生孩子搂在怀中,一边画一边教念童谣:"丁字不出头,两边挂绣球,三天不吃饭,四天变成猴……"这温馨一幕,展现了她内心未被岁月消磨的童真与爱意。或许正是这份未受世俗婚姻束缚的纯粹情感,使她能够以更超然的姿态,描绘那些流传千年的爱情故事。

王叔晖的艺术之路始于15岁,经由画家吴光宇介绍加入北平中国画学研究会。在那里,她受到徐燕孙、吴光宇等大家的悉心指导,徐燕孙在人物造型和笔法上对她影响尤深,而吴光宇则在画面布局和色彩处理方面给予她关键启发。这些艺术养分,最终在她笔下融合成独树一帜的风格,开创了中国工笔重彩画的新气象。

笔底烟霞:工笔重彩中的爱情美学革命

王叔晖的艺术创作可分为两个高峰期:1951至1957年,诞生了16幅彩绘《西厢记》、白描本《西厢记》、《孔雀东南飞》等代表作;1978至1985年,则创作了《红楼梦》系列、《昭君出塞》及邮票《西厢记》等作品。在这些作品中,她完成了对传统仕女画的革新,一扫明清以来的颓废画风,开创了兼具时代气息与传统精髓的新风格。

线描与色彩的完美平衡是王叔晖艺术的标志性特征。她的线描"健劲有力,落墨洁净",设色则"明艳清雅"。在创作时,她常常需要画几层——正面画完再画背面,然后再回到正面。这种繁复的工序保证了画面的厚重感。她笔下人物的衣纹、发髻全用白描勾出,而色彩运用则极为考究,"浓的不烈,淡的不流",有时一幅画用色达百种之多。这种对细节的极致追求,使她的作品经得起最苛刻的审视。

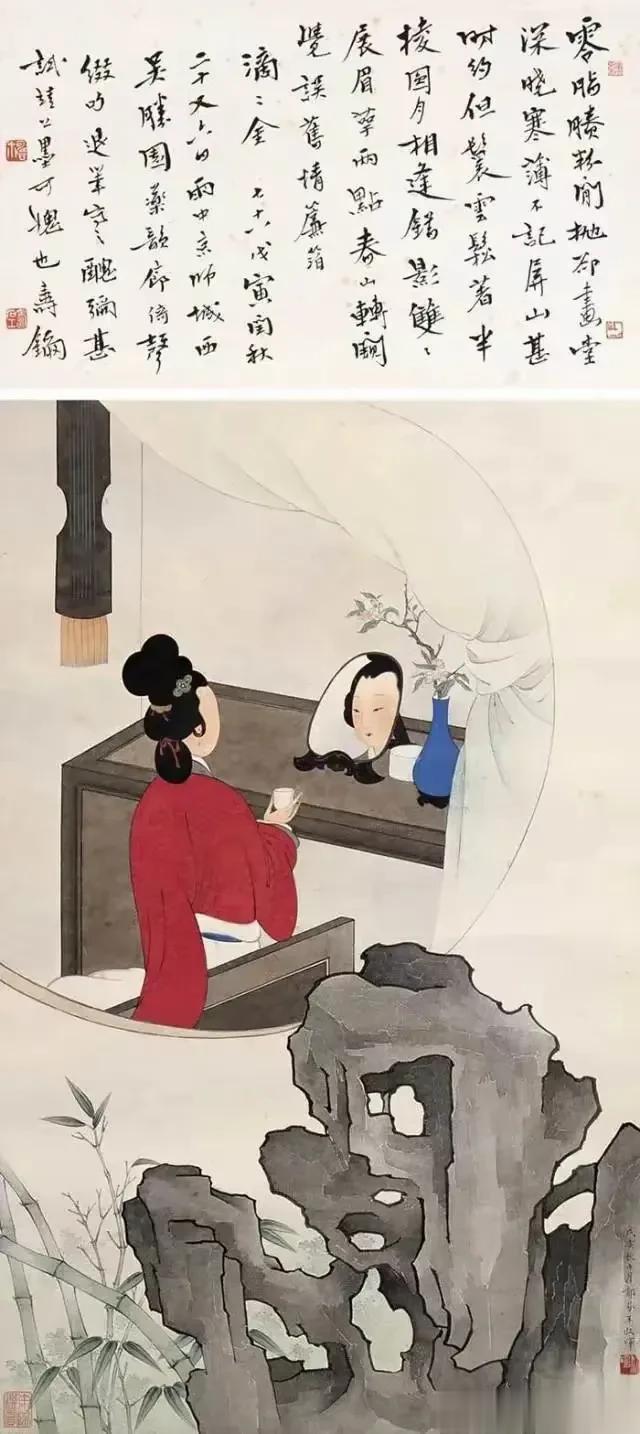

王叔晖特别擅长表现东方女性的含蓄美。她笔下的崔莺莺"鹅蛋般的脸形、飘洒的衣襟,清丽文秀、脉脉情深",红娘"机敏善良、情趣盎然",张生则"痴心一片、如醉如迷"。这些人物既有"照人的明艳",却"不飞扬妖冶",完美诠释了东方美学中"哀而不伤,乐而不淫"的至高境界。著名画家潘兹评价她的《西厢记》:"称得起是一部划时代的杰作,是可以和王实甫的《西厢记》名剧百世并传的"。

在表现爱情主题时,王叔晖展现了女性视角的独特敏感。她选择的大多是具有悲剧色彩的爱情故事——《西厢记》、《梁山伯与祝英台》、《孔雀东南飞》、《生死牌》等。但在表现悲剧时,她并不渲染痛苦,而是赋予画面一种浪漫的诗意。1957年创作的《晴雯补裘》,完美再现了原著中晴雯"头重身轻,满眼金星乱迸"却仍"狠命咬牙捱着"的坚韧形象。1978年的《林黛玉》则匠心独运,既不画葬花,也不绘焚稿,而是捕捉黛玉独坐纱窗的瞬间,以"模糊性叙事"拓展了作品内涵。

王叔晖还善于描绘巾帼英雄的刚烈之美。《杨门女将》中的穆桂英、《木兰从军》中的花木兰,在她笔下既有女性的柔美,又具英雄的英气。这种刚柔并济的表现手法,打破了传统仕女画的单一审美,为中国工笔人物画注入了新的生命力。

传世绝唱:《西厢记》的永恒魅力

1953年,新婚姻法公布后,人民美术出版社将创作《西厢记》连环画的任务交给王叔晖。谁也没想到,这部作品将成为新中国美术史的里程碑。专家评价这套16幅彩绘本"人物形神生动,环境充满诗情画意,色彩典雅端丽,线条流畅刚劲"。十年后,它荣获第一届全国连环画创作评奖"绘画一等奖",连续7次再版,印数超过40万册。

邮票艺术的巅峰之作同样出自王叔晖之手。1980年,时年71岁的她完成了4幅《西厢记》邮票图稿,分别为"惊艳"、"听琴"、"佳期"、"长亭"。这些作品浓缩了原作的精华,1983年发行后成为中国邮票史上的经典。值得一提的是,在"听琴"一幅中,她特意修正了早年版本的一个细节错误——将张生弹琴时用的食指改为中指,这一处修改她记挂了多年。这种对艺术真实的执着追求,正是大家风范的体现。

王叔晖的《西厢记》之所以成为不朽经典,在于她对文学精髓的深刻把握。她不仅准确表现了"惊艳"、"借厢"、"闹斎"、"和诗"等关键情节,更通过微妙的画面语言,传递出原著"愿普天下有情人都成眷属"的理想。在"佳期"一幅中,她描绘红娘将莺莺轻轻推进张生书房的一幕,将这对情人"冲破封建礼教樊笼"的瞬间永恒定格,画面充满张力却又含蓄内敛,完美体现了中国美学的中和之美。

白描艺术的极致探索体现在她1957年创作的128幅本《西厢记》中。如果说彩绘版是对古人的超越,那么白描版则是对自我的突破。遗憾的是,"文革"期间,这部作品的118幅原稿被毁,仅存中国美术馆收藏的10幅。这一文化浩劫,使后人无缘得见这一艺术探索的全貌,成为中国美术史上永久的遗憾。

未竟红楼:艺术生命的最后绽放

王叔晖晚年将大量精力投入《红楼梦》人物创作。1978年,她仅用十余天就完成了《林黛玉》。此后8年间,她陆续创作了湘云、宝钗、凤姐、李纨、迎春、元春、惜春等形象,以及两幅宝琴立雪。这些作品展现了她对文学形象的独特解读。

在《林黛玉》中,她摒弃了常见的葬花、读西厢或焚稿场景,而是选择黛玉独坐纱窗的日常瞬间。这种"消失了具体章节及事件的模糊性叙事",不仅给观者留下想象空间,也更符合曹雪芹对黛玉形象的"模糊性描述"。王叔晖深谙"此时无声胜有声"的艺术真谛,以最简练的画面语言,唤起观者最丰富的情感共鸣。

艺术探索的戛然而止发生在1985年。当王叔晖正在创作《惜春作画》时,生命之笔突然折断,这部作品成为她的未竟绝唱。她带着对红楼的绵绵情愫离世,给中国美术史留下了永远的遗憾。正如她笔下的晴雯、黛玉一样,王叔晖的艺术生命虽未圆满,却因这份缺憾而更显珍贵。

王叔晖的离世,标志着一个艺术时代的结束。她那些未完成的作品,如同她终身未嫁的人生选择一样,成为艺术史上最动人的留白。当代著名工笔画家牛文霞评价道:"先生的工笔重彩技巧功力深厚,笔法顺畅,用笔精湛、细腻、潇洒、流畅,色彩典雅、清新,仕女造型优美,人物清秀、端庄雍容,形象生动,神态、衣冠等准确、严谨。"这样的艺术成就,源自她将全部生命奉献给绘画的纯粹态度。

寂静回声:未嫁之身的艺术启示

王叔晖终身未婚的选择,在当代社会或许会引发各种猜测。但透过她那些充满生命力的作品,我们看到的不是缺失,而是情感的另一种完满。正如评论所言:"先生终生未嫁,却是一个感情丰富、充满爱心的人"。她将未能给予某个特定人的情感,倾注在了笔下无数人物身上,使这些艺术形象获得了超越时空的情感深度。

艺术与生命的相互成全在王叔晖身上体现得淋漓尽致。她曾说"绕开道,走自己的路",这种艺术态度也是她的人生哲学。在传统与现代的交汇处,她既不盲目崇古,也不随波逐流,而是以开放而审慎的态度,吸收西方绘画的比例、解剖、透视等技巧,同时坚守中国古典审美情趣。这种"尽精微而致广大"的追求,使她的作品既有传统的厚重,又有时代的清新。

王叔晖留下的最宝贵遗产,或许是她对艺术纯粹性的坚守。连环画画家陈惠冠回忆她:"身躯瘦弱,长得小,有点矮,身体也不太好,但腕臂强健,看她的作品,线描扎实,那功力,看了她画的人都会佩服。"这种身体与精神的反差,正是艺术超越物质局限的明证。在功利主义盛行的时代,王叔晖式的专注更显珍贵。

今天,当我们重新审视这位"作品比人名气大"的艺术家,不禁要问:是未嫁之身成就了她的艺术,还是艺术成全了她的独身?答案或许就藏在她那些寂静超脱的画面里。王叔晖用一生证明,爱情不必亲身经历才能深刻表现,正如幸福不必张扬炫耀才能真正拥有。她的艺术与人生,最终在"纯中国的古典式审美情趣"中达成了完美的和谐。

在西四胡同那间阴暗小屋的案头,王叔晖以笔为媒,与千年前的爱情故事缔结了最神圣的姻缘。她终身未嫁,却通过艺术实现了另一种永恒——不是与某个人的结合,而是与美的永恒对话。正如她笔下的崔莺莺、林黛玉一样,王叔晖本人也已成为中国艺术史上一则美丽的传奇,静待后人细细品读。