在泰国的中餐厅里,一份中文菜单不仅承载着食物的信息,更折射出复杂的受众分层与文化融合。从街头巷尾的潮州粿条店到辉煌区的东北饺子馆,中文菜单的目标群体可概括为三大类:泰国华人社群、中国游客及留学生,以及深度本地化的“中餐泰吃”群体。

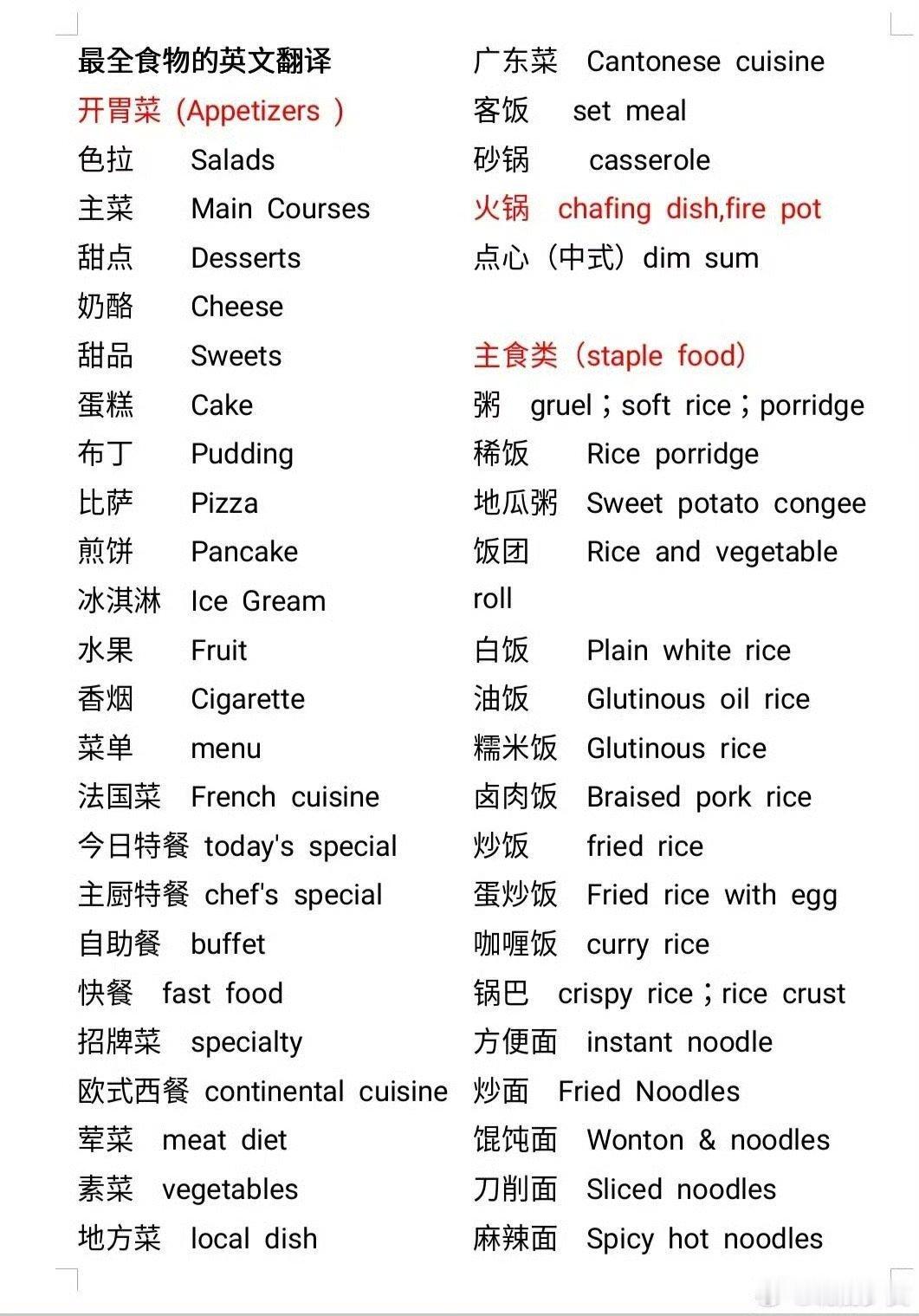

广府菜、潮州菜等传统中餐在泰国已扎根百年,中文菜单服务于占泰国人口14%的华人社群。这些餐厅如曼谷的“和成丰”“颂通酒家”,菜单用繁体或简体中文标注,价格从50泰铢的街头小吃到高端酒楼宴席不等。对老一辈华人而言,中文菜单是家族记忆的纽带;对年轻一代,则是文化认同的符号。值得注意的是,这些餐厅往往同步提供泰语菜单,甚至通过Facebook、Line等本地平台推广,显示其“融泰”策略。

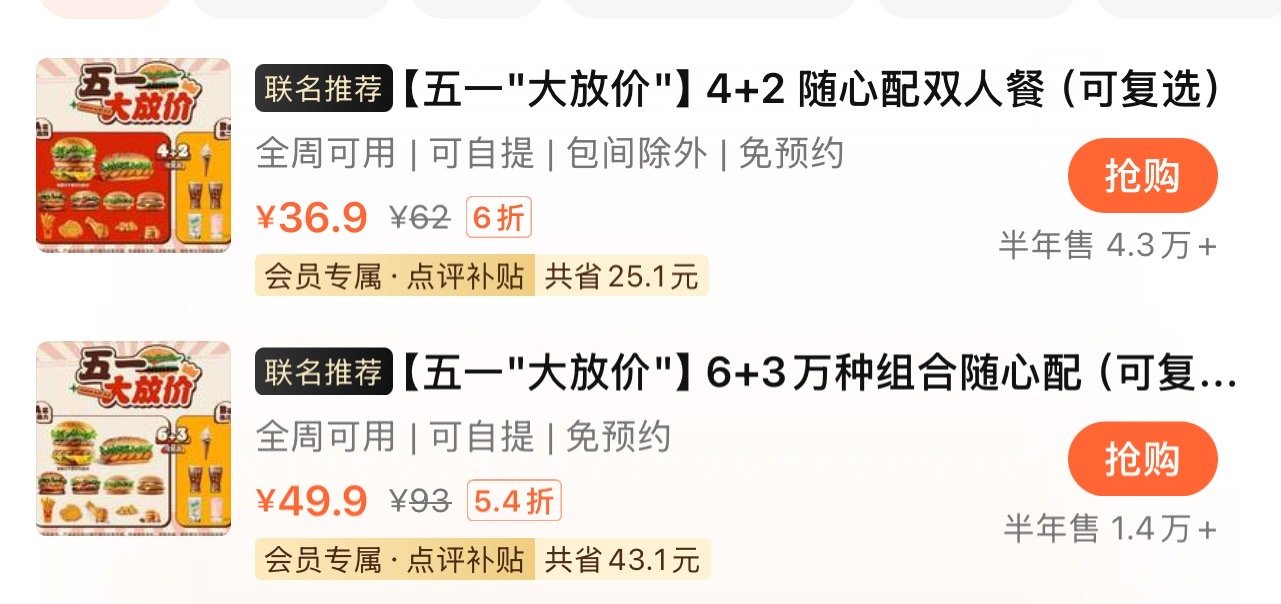

疫情后复苏的中国游客和留学生群体,催生了“新派中餐”的繁荣。辉煌区的串串火锅、川菜馆以全中文菜单吸引同胞,支付宝支付、外卖平台“几个小时起送”的提示,直指中国消费者的便利需求。然而,这类餐厅的菜单常需兼顾泰国本地化——例如标注“辣度可调”,或加入冬阴功味小笼包等跨界产品,以应对偶尔光顾的泰国食客。

3. “中餐泰吃”:被西化与本土改造的味觉西式中餐厅(如Luckypanda)的中文菜单实则瞄准西方游客,其“左宗棠鸡”“幸运饼干”等美式中餐符号,通过英文评价反向吸引泰国年轻群体。而更隐蔽的群体是泰国本地人——他们通过外卖平台点云吞面时,可能面对一份翻译生硬的泰语版中文菜单,这说明中餐已悄然成为泰国日常饮食的一部分,中文菜单的角色正从“文化壁垒”转为“异域风情”的营销标签。

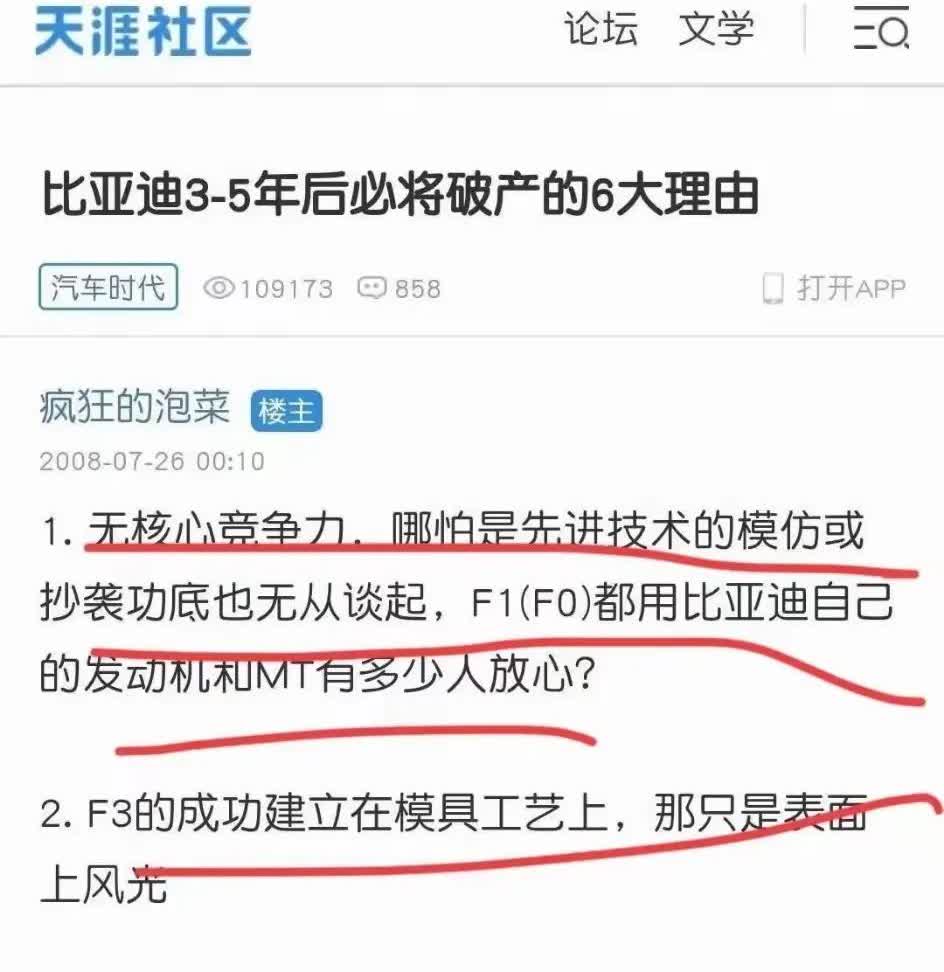

争议与未来:谁在定义“正宗”?当中餐厅因“遍地开花”被泰国网络舆论质疑时,中文菜单成了矛盾的焦点。一方面,它象征中泰交融(如唐人街的广式点心与泰式蘸酱结合);另一方面,它被部分声音曲解为“文化入侵”。事实上,泰国中餐的受众早已模糊了国籍边界——正如一家东北餐馆里,中国食客抱怨“锅包肉不够甜”,而泰国邻桌正学着用中文点单:“饺子,要猪肉的。”

中文菜单的受众之争,本质是泰国社会全球化与身份焦虑的缩影。当一碗牛肉面既能出现在泰国学生的午餐盒,又能成为中国游客的深夜慰藉,或许答案早已清晰:在味觉的江湖里,从不存在非此即彼的食客,只有不断被重塑的“我们”。