1962年,短短32天的中印边境战争让印军付出惨重代价。近9000人伤亡的军事失败,成为印度63年挥之不去的战略教训。

近年印度媒体却频频渲染"中国威胁论",战略专家苏布拉马尼亚姆更是公开宣称中国"不敢再战",这种自信是理性判断还是战略误判?

中印军力究竟差多远?印度何以敢于挑战昔日之敌?

作者-山

一厢情愿的自信印度战略专家的"中国不敢贸然开战"言论,乍听令人哑然失笑。如此赤裸裸的挑衅,背后究竟是何种战略盘算?

近年印度军费呈跳跃式增长,2023-2024财年已达726亿美元,较前年增长13%。军事采购清单上满是高精尖武器,从法国"阵风"战机到俄罗斯S-400防空系统,印军正努力打造一支"让邻国望而生畏"的现代化军队。

这份自信还源于美国的战略拉拢。美印"2+2"对话机制不断深化,华盛顿甚至承诺向新德里转让先进军事技术。印度战略人士的逻辑是:有了美国这张"保险单",中国必然投鼠忌器。

然而,印度的自信很大程度上是纸面富强。"中国不敢动武",反映的更多是印度国内政客安抚民意的需要,而非基于现实的军事评估。毕竟,一边自信满满宣称中国不敢打,一边又拼命增加军费采购武器,这种矛盾行为本身就说明问题。

印度军方高层虽然口号喊得震天响,但内心明白两国真正实力差距。从军费支出看,印度引以为傲的726亿美元,连中国军费的三分之一都不到,怎能支撑起与中国抗衡的底气?这"底气"更像是自我暗示的勇气,而非实力支撑的自信。

那么,印度战略专家口中的"硬实力"究竟有多大水分?下面就让我们用冰冷数据揭开这层面纱,看看中印之间的真实差距。

当我们剥去舆论包装的华丽外衣,赤裸裸的数据便会直观展现中印两国实力对比。

中国2024年GDP约17万亿美元,几乎是印度的5倍之多。更关键的是,中国拥有全球最完整的工业体系,制造业增加值占全球30%,而印度工业产值仅占其GDP的25%,且严重依赖低端产业。

这意味着即使在战时状态,中国的工业生产能力和武器装备补给能力也远超印度。

军事领域的差距更是天壤之别。中国现役军队200万人,预备役超过1000万,2023年国防开支2300亿美元,相比之下,印度现役兵力130万,预备役仅214万,军费预算766亿美元,仅为中国的三分之一。装备质量差距更大,中国已拥有五代战机、高超音速导弹等尖端武器,而印度主力战机仍是落后一代的俄制苏-30MKI。

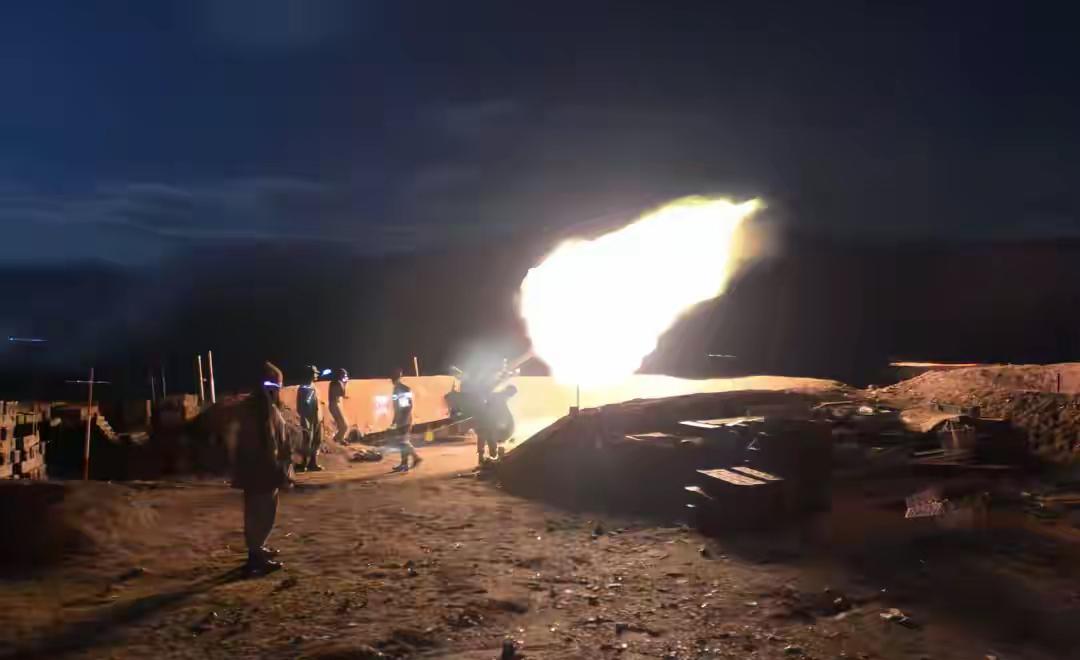

在高原战场——也就是可能的中印冲突区域,中国优势更为明显。青藏铁路延伸线、多座高原机场和战略公路网确保中国军队日物资投送能力超3万吨。

印度虽在列城地区部署T-90坦克,但其山地部队机械化程度仅为中国边防部队的60%,高原作战装备库存严重不足。

弹道导弹方面,中国火箭军部署的东风-21D、东风-26等导弹,射程轻松覆盖印度全境。2024年珠海航展上展示的"霹雳-15"空空导弹射程达200公里,配合歼-20隐身战机,形成对印度空军的代差压制。印度引以为傲的"烈火-5"导弹虽射程达5000公里,但圆概率误差高达500米,精度堪忧。

清华大学南亚研究中心的测算显示,一旦发生边境冲突,印度每日将承受3.2亿美元直接经济损失,而中国损失约1.8亿美元。这还没考虑长期战争对两国经济的深层影响。面对如此悬殊的实力差距,印度战略专家的"中国不敢打"言论,听起来更像是自我安慰的心理保护机制。

现实如此残酷,印度为何还敢如此高调叫板?显然,这与当前复杂多变的国际形势密不可分。让我们将目光投向更广阔的国际棋盘。

当今世界正经历百年未有之大变局,地缘政治博弈日趋复杂,印度的战略选择也因此变得更加微妙。

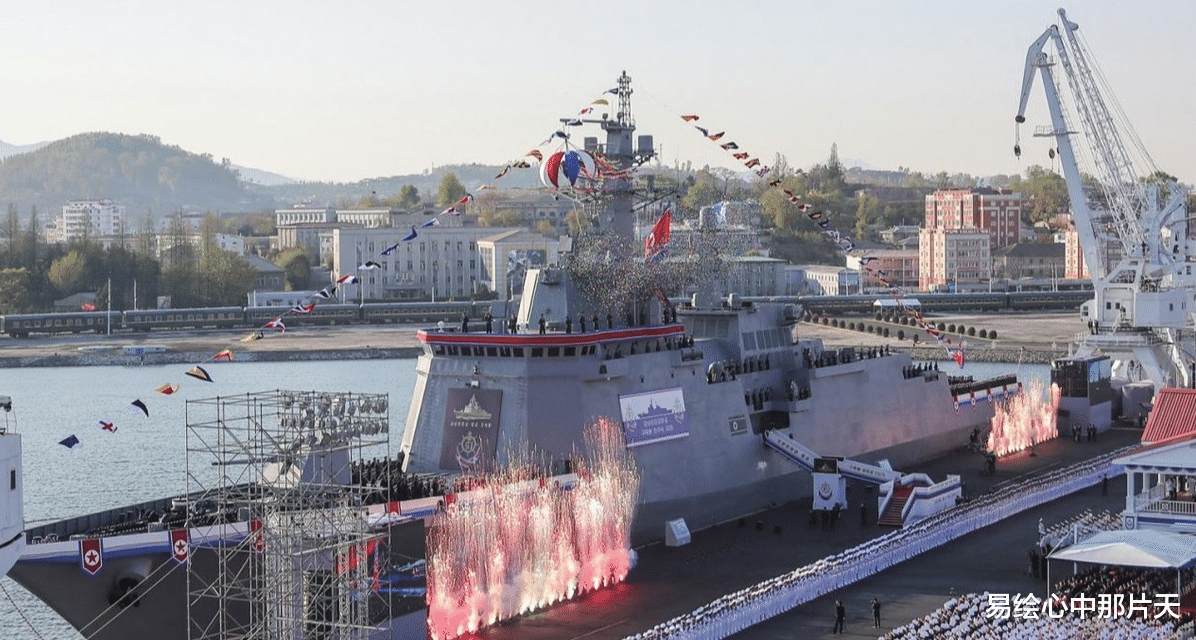

俄乌冲突的持续发酵给印度带来了机遇与挑战。一方面,印度利用西方对俄制裁之机,以折扣价大量购买俄罗斯石油和军事装备,另一方面,俄罗斯与朝鲜结成准军事同盟的举动,也让印度深感不安。

莫斯科公开宣布,若朝鲜有需要,俄罗斯将根据《全面战略伙伴关系条约》提供军事援助,这种互保模式给印度敲响了警钟。

印巴关系持续紧张也牵制了印度的战略选择。2025年4月,印控克什米尔地区发生恐怖袭击,导致28人死亡,印度随即指责巴基斯坦,并采取一系列报复措施。

巴基斯坦防长赫瓦贾·阿西夫公开警告,印巴作为两个核武国家之间的对抗升级值得世界关注,可能演变为全面战争。

印巴冲突的真正受益者既非印度也非巴基斯坦,而是以索罗斯为代表的西方全球主义者。他们利用冲突分散亚洲大国注意力,阻止印度和中国合作,维护西方霸权。巴基斯坦作为中国连接伊朗的战略通道,其地位日益重要,已得到中国和俄罗斯的有力支持。

这种复杂局势下,印度面临战略两难:若与中国关系持续紧张,将被迫在美印俄三角关系中做出艰难选择,若寻求缓和,又担心失去西方支持。

印度的战略表演更像是在走钢丝,一边高调叫板中国以获取西方支持,一边又不敢真正挑起冲突以避免自食苦果。

当下国际局势的剧烈变动,也为中印关系的未来走向带来了新的可能。随着全球权力结构重组和大国博弈加剧,中印两个文明古国是继续对抗还是寻找合作空间?

尽管当前中印关系仍存在诸多挑战,但未来并非只有对抗一条路。2025年恰逢中印建交75周年,这一特殊时刻或许是两国关系破冰前行的契机。

据中国外交部消息,2024年12月底,中印双方已通过外交和军事渠道就边境局势保持密切沟通,并取得重要进展。

两军正全面有效落实双方就边境问题达成的解决方案,进展顺利、效果良好。时隔五年,中印边界问题特别代表会晤在2024年底重新举行,显示两国有意通过对话解决分歧。

中印作为两个拥有14亿人口的邻国,彼此间的合作潜力远未开发。两国都面临发展经济、提升人民生活水平的核心任务,避免冲突、寻求合作符合双方根本利益。

中国中央对外联络部部长刘建超在会见印度驻华大使时强调,中印关系改善有助于两国加快发展营造良好周边环境,也有利于世界和地区的和平稳定与发展。

印度国内也有理性声音认识到,与中国对抗并不符合印度长期利益。日益增长的双边贸易额表明,经济领域的互补性远大于战略领域的竞争性。即便是持批评态度的印度战略家也承认,印度与中国在气候变化、全球治理改革等议题上有共同立场。

未来中印关系很可能走向"竞合模式":在经济、气候等领域加强合作,在安全、边界问题上保持谨慎。

这种"竞争性管理"战略将帮助两国避免直接军事冲突,同时为解决历史遗留问题创造条件。随着国际多极化趋势加强,中印作为金砖国家核心成员的协调也将日益重要。

尽管印度战略专家的"中国不敢打"言论显示出某种战略傲慢,但理性的声音最终会占上风。毕竟,历史已经证明,和平发展才是亚洲崛起的必由之路,而军事对抗只会让第三方渔翁得利。

中印作为两大文明古国,理应超越历史恩怨,理性看待彼此战略需求。军事对抗只会让第三方渔翁得利,而经济合作才能实现双赢。

63年前的战场教训仍有价值,但面向未来需要新思维。双方都有责任防止边境小摩擦升级为冲突,共同维护亚洲稳定。

对抗是短视的政治投机,还是必要的战略防范?这需要两国领导人的战略智慧来权衡。

评论列表