2024年4月济南天桥区的乡亲群上演网络全武行,三位村民因家庭纠纷在300人大群互揭隐私,辱骂内容持续刷屏6小时。这场闹剧最终以警方依据《治安管理处罚法》对三人行政拘留告终,更戏剧性的是,群内其他劝阻村民也收到网警训诫书。这个真实案例像一记警钟,揭开了8.9亿微信用户每天都在触碰的隐形雷区。

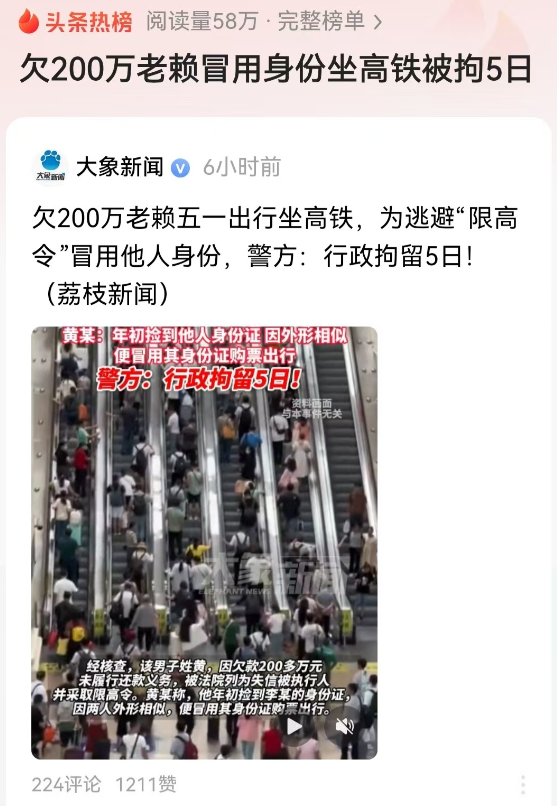

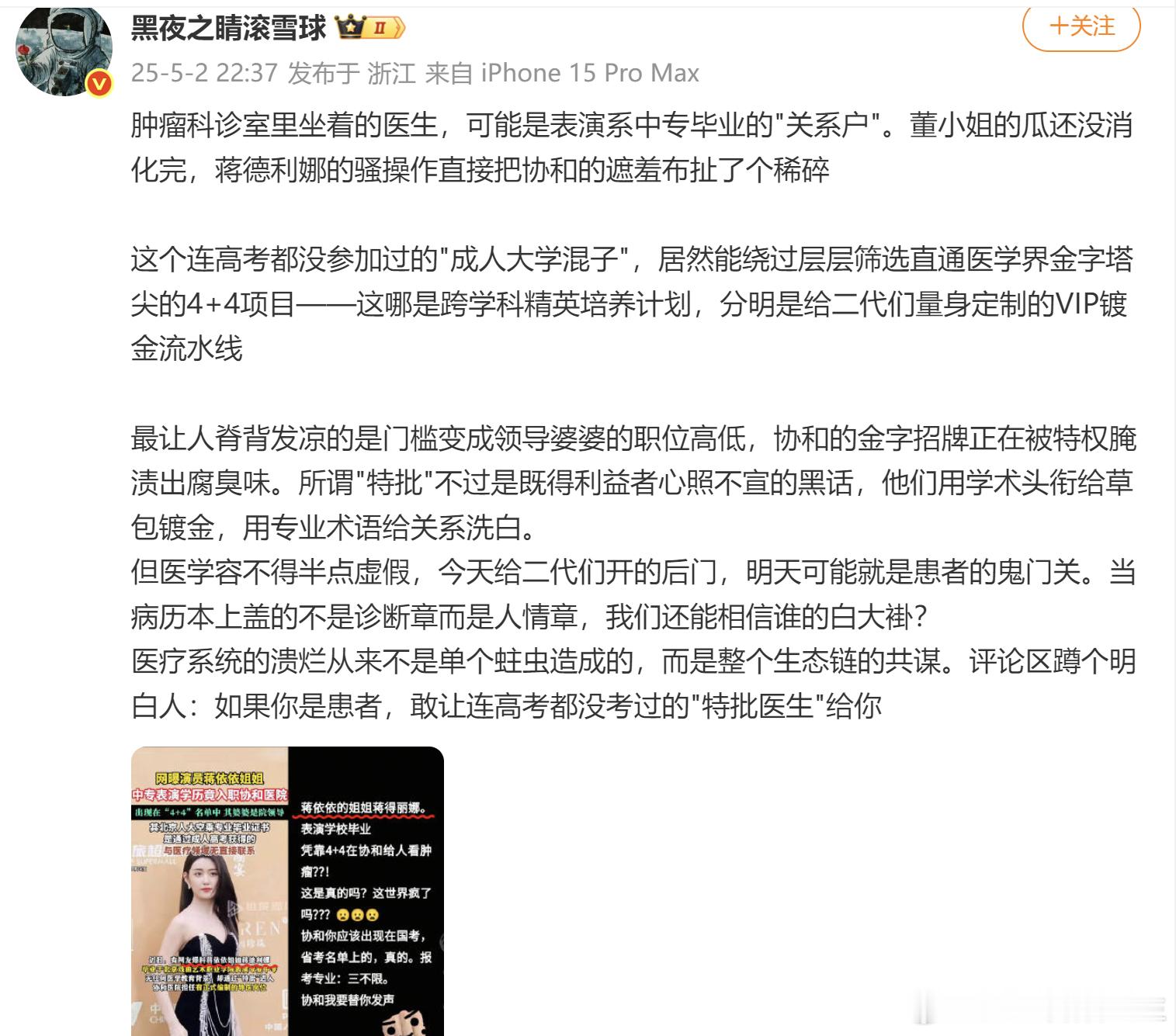

微信夺命禁区:情绪泄洪口=法律断头台、暗网级信息交易链、隐形的数字遗产。

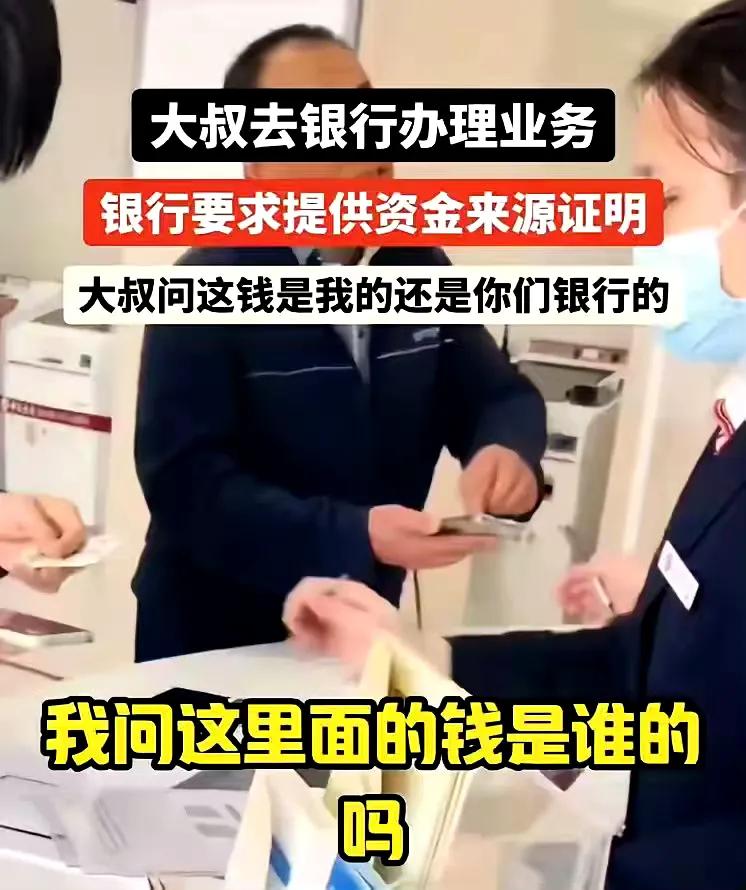

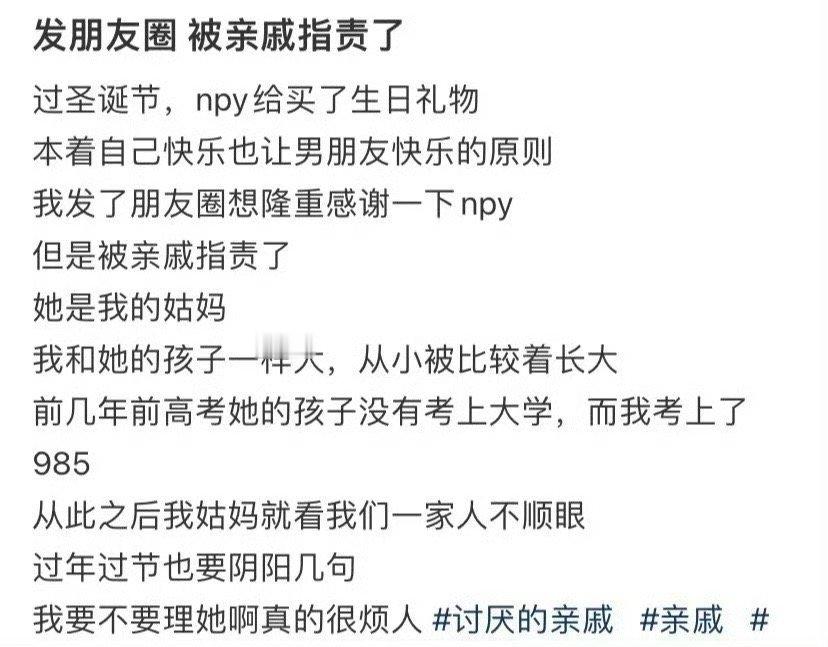

朋友圈隐私泄露的隐秘路径:出行票据、照片元数据、亲属关系链破解、日常轨迹拼图、谣言与虚假信息。

2025网络治理新动向:即将上线的微信信用分体系、违规记录影响微粒贷额度、敏感词发布将扣除社交信用、累计三次警告自动关联个人征信、人工智能巡查系统升级,新型AI模型可识别打码图片中的文字内容,准确率达89.7%、重要聊天记录将实时上链,作为司法证据保存20年。

中国政法大学网络法治研究院主任王晓峰提醒:每个网民都是自己数字领土的主权者,别让朋友圈变成犯罪的证据链。记住,互联网是有记忆的法庭,你今天随手发的每个字,都可能成为未来十年的呈堂证供。

【数据之眼】最新监测显示:

每天有470万条朋友圈触发敏感词预警

隐私泄露导致的诈骗案同比上升67%

82%的00后开始使用小号经营社交