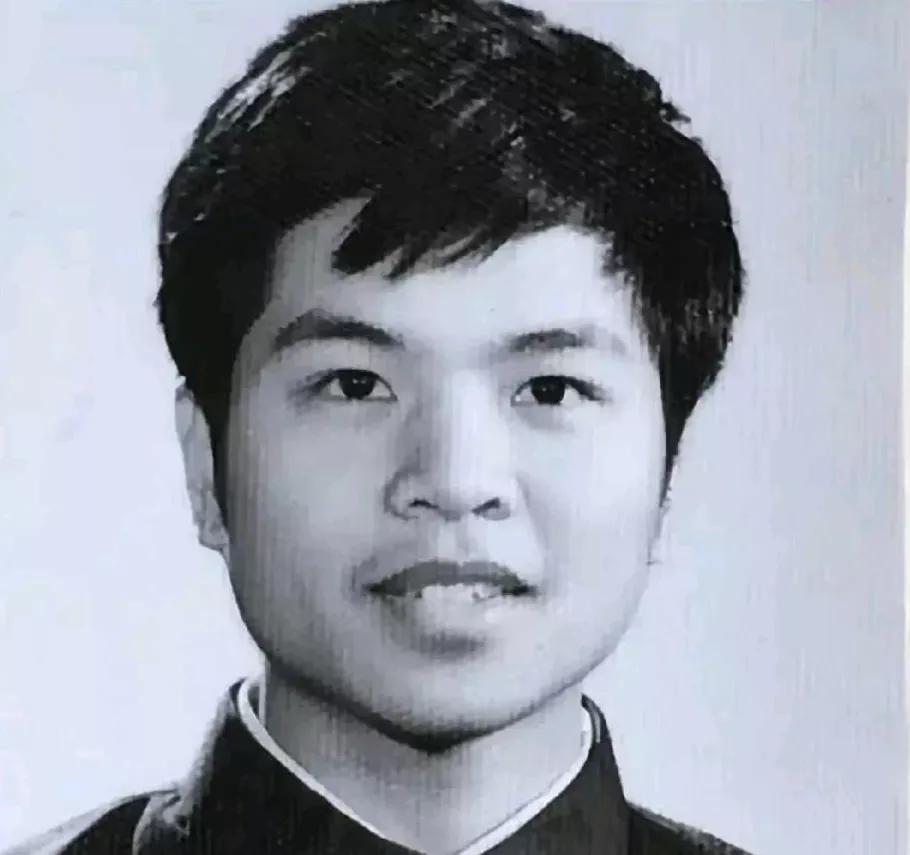

1996年,黄大年公费留学后加入英国籍,死也不愿回国,国人怒骂吃里扒外,他却不

1996年,黄大年公费留学后加入英国籍,死也不愿回国,国人怒骂吃里扒外,他却不痛不痒。谁料,12年后他却对妻子说:“回国,不答应就离!”妻子傻眼了。一个早就加入英国国籍,誓死不愿回国、吃里扒外的男人,一个在国外拿着天价年薪,蜚声国际的科学家,却在12年后不惜与妻子闹离婚也要回国不可。那会儿他在英国剑桥附近的实验室待了快十年,手里攥着全球顶尖的地球物理勘探技术,年薪够在伦敦买半套房。当年公费留学时,国内条件确实差,实验室里的仪器还是上世纪的老古董,他带着课题出去,本想搞出成果就回,可真扎进研究里才发现,差的不只是仪器——国外团队里有顶尖的数学家、物理学家,凑在一起三天就能啃下一个难题,这在国内那会儿,单找齐人就得费半年。他入英国籍那年,国内骂声最响。有老同学写信来骂他忘本,他把信压在抽屉底,没回。其实那会儿他正偷偷给国内高校寄资料,都是国外刚刊出的论文,攒够一沓就找华人朋友帮忙捎回去,只是这些事他没说。妻子知道他的心思,嘴上没劝,却默默把家安在了离机场近的地方,总说“万一想回,收拾东西也方便”。2008年汶川地震后,他盯着新闻里的救援画面掉眼泪。看到国内救援队因为缺深部探测技术,在废墟下找幸存者时屡屡碰壁,他夜里翻来覆去睡不着。没过多久,国家派人找到他,说要搞深部探测项目,问他愿不愿意回来牵头。他没犹豫,回家就跟妻子说要回国。妻子是真傻眼了。她在英国有稳定的工作,孩子刚在当地学校适应,怎么也想不通他为啥突然这么执拗。“在这儿好好的,回去遭那份罪?”她红着眼问。他蹲在地上,摸着家里铺的地毯,声音哑着:“国内地震时,底下埋着人,咱有本事找到,却不在那儿——这比骂我吃里扒外还疼。”后来他还是回来了,带着几大箱资料,连英国的房子都没顾上卖。国内的实验室是他一点点盯出来的,从找仪器到组团队,熬得头发都白了大半。没几年,他牵头的项目就搞出了名堂,深部探测技术赶上了国际水平。当年骂他的人后来少了许多。其实想想,那会儿骂他“吃里扒外”,多少有点急了。人做选择时,背后藏着多少难处,旁人未必看得全。他在国外攥着本事不撒手时,未必是不愿回,或许是在等一个能把本事用透的时机。倒是那些非黑即白的骂声,忘了看人得看全乎——看他当初没回时偷偷递的资料,也看他后来豁出命要干的事。各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。