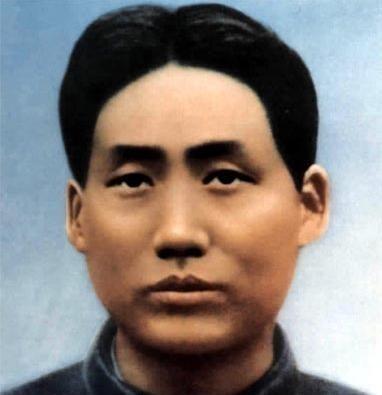

满门忠烈!永垂不朽![玫瑰]感恩这些为拯救中华儿女而献身的英烈们!看到毛爷爷的一

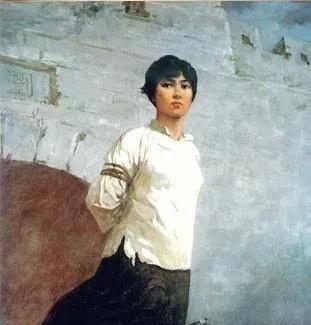

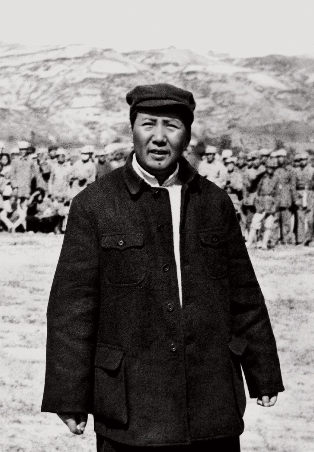

满门忠烈!永垂不朽![玫瑰]感恩这些为拯救中华儿女而献身的英烈们!看到毛爷爷的一家,我的眼泪就止不住流下来,致敬毛爷爷及家人![祈祷][祈祷][祈祷]——我奶说,她小时候最怕“打仗”俩字,一听就腿软。可毛家那六位,硬是把“打仗”活成了日常。杨开慧才二十九,就被拉去识字岭,子弹穿过背,血把蓝布衫染成黑紫;她娃毛岸英,朝鲜战场一把火,连骨头都没找全。还有毛泽民、毛泽覃、毛泽建、毛楚雄,一个个名字像刀,刻在族谱上,也刻在我们心口。我奶讲一句,抹一把泪,末了叹气:“人家是拿全家,换咱今天能蹲门口啃玉米。”我啃着玉米,心里咯噔一下——甜里带苦。刷手机看见有人留言:“都过去了,别提了,向前看。”我盯着那行字,火蹭地冒:向前看可以,可你得知道脚底下踩的是谁的肩膀。毛岸英牺牲时,兜里还揣着给父亲的一封信,没写完,纸边烧焦,只剩“儿一切都好”。这半截纸,现在躺博物馆,隔着玻璃,我都能闻到火药味。你说向前看,可以,但得先把这味闻全了,再迈步。前阵子,我去湘潭转了一圈。韶山冲的田埂还是窄,两边稻子低头,像给访客鞠躬。导游小姑娘背词儿背得溜:“毛家六烈士,满门忠烈……”声音脆生生,却像复读机。我掉队,蹲在路边点烟,一个老农路过,锄头往肩上一扛:“小伙子,别听她们背,我给你说点真的。”他指对面小山:“那原来叫晒谷坪,岸英小时候就在那打陀螺,一转能转半天。后来他娘被枪毙,娃站在坪上哭,陀螺不转了,转的是命。”老农说完就走,鞋底带泥,一步一朵花。我烟没点着,风先把眼泪吹出来。夜里我住民宿,老板娘四十出头,姓毛,远房旁支。她说家里老辈传下规矩:每年腊月二十三,先给六位烈士摆碗饭,饭上插双筷子,谁都不能先动。她爸活着时,一边倒酒一边骂:“你们吃啊,吃完托个梦,说说底下冷不冷。”骂完自己抱着桌腿哭。老板娘叹气:“啥忠烈不忠烈,我就心疼他们没活够。”一句话,把我心里那点“宏大叙事”拍得稀碎。是啊,谁天生该死?他们只是把“想活”换成了“想让更多人活”。可偏偏有人抬杠:“毛家牺牲大,可后来不是也……”我直接截话:“后来是后来,命是命,两码事。”跟这种人掰扯最累,他们非要把牺牲当期货,涨价了叫好,跌了就骂。我却觉得,烈士不是股票,是血淋淋的人。杨开慧临死前,手抠泥土,指缝里全是泥,就为给娃留句话“妈妈不怕”。这五个字,值不值?你问股价,我问心跳;心跳认,就值。回北京高铁上,我旁边坐一小孩,刷短视频,BGM“噔噔噔”炸耳。我递耳机,一起听《东方红》。他翻白眼:“老土。”我索性给他讲段子:毛岸英在苏联学过开坦克,回国先给父亲表演原地掉头,把院墙撞塌半边,被毛主席踹一脚屁股。小孩乐了:“原来英雄也挨揍!”我点头:英雄不是铜像,会哭会笑会撞墙,可他们还是去了,把墙外的安宁留给我们。小孩听完,默默把耳机还我,视频声音调小,窗外麦田后退,像给故事谢幕。写到这儿,天快亮了,楼下早点铺开灶,油条味飘上来。我合电脑,心里就一句:别把他们供成神,神太远;把他们记成人,人有温度,咱才学得到。明天你吃油条、挤地铁、骂老板,都正常,但嘴里嚼着脆油条时,脑子里闪一下——这口脆,是有人拿骨头换来的,就够了。别天天喊口号,把日子过好,把家人顾好,半夜扪心自问没偷没抢,就是续上了那半截烧焦的信:儿一切都好,国也一切都好。各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

![满门忠烈!永垂不朽![玫瑰]感恩这些为拯救中华儿女而献身的英烈们!看到毛爷爷的一](http://image.uczzd.cn/2144853331564537620.jpg?id=0)