这个一妻多夫制的民族,晚上怎么过?女人直言:没有幸福可言。古代盛行一夫多妻制,一

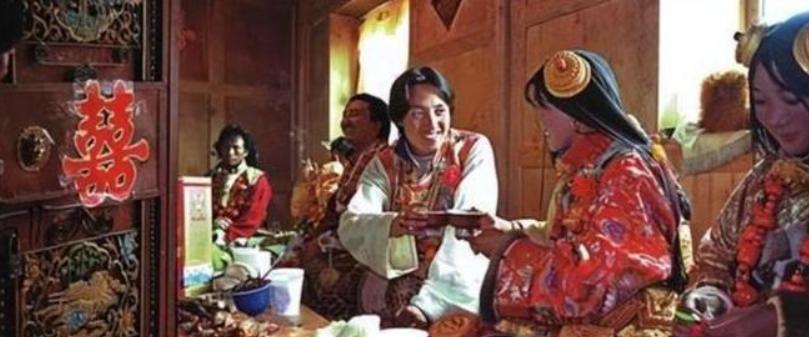

这个一妻多夫制的民族,晚上怎么过?女人直言:没有幸福可言。古代盛行一夫多妻制,一个男子无论身份地位,都会想要娶妻纳妾延续香火,但还有这么一个地方居然实行的是一妻多夫制,听起来脑海中不免划过旖旎的思想,但其实女子并不幸福,可以说是时代的悲哀。这个制度到底是如何发展的?一妻多夫到了晚上怎么办,女子有选择的权力吗?为什么说过得并不幸福?一妻多夫并不是因为女人的地位很高,而是被逼无奈之举,在西藏的偏远地区,海拔又高,土地资源极其匮乏,能够耕种的土地也不过是2%。若是家中兄弟都去娶各自的妻子,这样少的资源分到每个人手中,也不过是毫厘,谁也养不活。在这样严峻的情况下,为了能够生活下去,整个家族不会因为分家而陷入生存危机,在当时贫困时期,一妻多夫看起来是最好的决策。当时是两种嫁娶情况,一种是一家子兄弟出钱娶一个老婆,由年纪最大的长子出面把人娶进来,女性甚至都不知道以后要伺候多少个人。第二种情况就是朋友共妻,信任的朋友商量好了一起娶一个妻子,但这个情况在中国藏区比较少见,更多的是在印度等中亚那一带发生。据记载同时嫁给两个人或者三个人居多,四个以上的可能性很小,但这也并不意味着嫁进去了会轻松多少。若是觉得一个女子在家里做着轻松一些的农活,只是需要抚养孩子,就可以把生产资料都掌握在自己手里,能够领导整个家族简直是大错特错。一个女人要伺候几个丈夫,晚上谁来陪伴就是个问题,并不像皇帝那样翻牌子,也不像中原地区的老爷们让下人通知一声侍寝。女性并没有自主选择谁来陪伴的权力,反倒是需要男性共同的默契,在唯一一个妻子的房门前留下信物,其他人见到了就不会去打扰。妻子就像是一个家庭的共同财产,谁有时间就来轮班看守,白天要做农活,晚上还要打起精神来伺候不同的丈夫。但还有种可能是一个门前会留下几个人的信物,这种情况下倒是有选择权,可是另一个就会失望。对于一个家族来说那就是不稳定因素,是造成不平衡的导火索,但是藏区一个家族幸福最好的象征也是夫妻和乐,不可偏颇,所以有的时候选谁都要被长辈数落。更为残酷的是,每个男子都想要留下自己的孩子来延续香火,但只有一个妻子,怎么办?只能让她不断的生育。在一妻多夫制的制度下,一个女子一辈子可能生六七个孩子,才能确保自己的每一个丈夫都能有属于自己的孩子。过度的生产就是在透支她们自己的身体,强力的劳动,多胎生育的风险,让她们就像干枯的河流,随着年纪的增大,身体也越发的不适。如此虚弱的身体,还要养着好几个孩子,平均寿命都会少几年,女性面临这样的困境,怎么能说是幸福呢?孩子也是家庭矛盾的导火索,其实根本分不清孩子到底是谁的,为了统一,一般都会叫年纪最大的为父亲,其余人都是叔叔。血缘关系被磨灭,孩子们一旦问起生父是谁,作为母亲只能支支吾吾说是兄弟年纪最大的那个,一旦兄长死亡,孩子们还得该称呼,称呼第二大的为父亲。一妻多夫制并不是女子为了享乐想去多嫁几个男人,而是为生活所迫,为了活下去不得不做,是时代的悲哀。但是在新中国之后,这种就情况很少了。后来,《婚姻法》实施,但对于早先已经形成的一妻多夫制不再加以制止,不会破坏已经形成的家庭关系,但是不允许在这之后再有新的家庭是兄弟共妻。可是藏区地势复杂,还有一些家族和外界并不互通,不了解现在已经实行一夫一妻制了。或者就算是互通了,也不愿意改变之前的这种制度,所以依旧保留着一妻多夫的传统,只是数量很少。这并不是什么好事,到现在依旧有女性在生活的压迫下,不得不去伺候好几个丈夫,也是何其的悲哀。参考来源:《奇特的藏族婚俗》