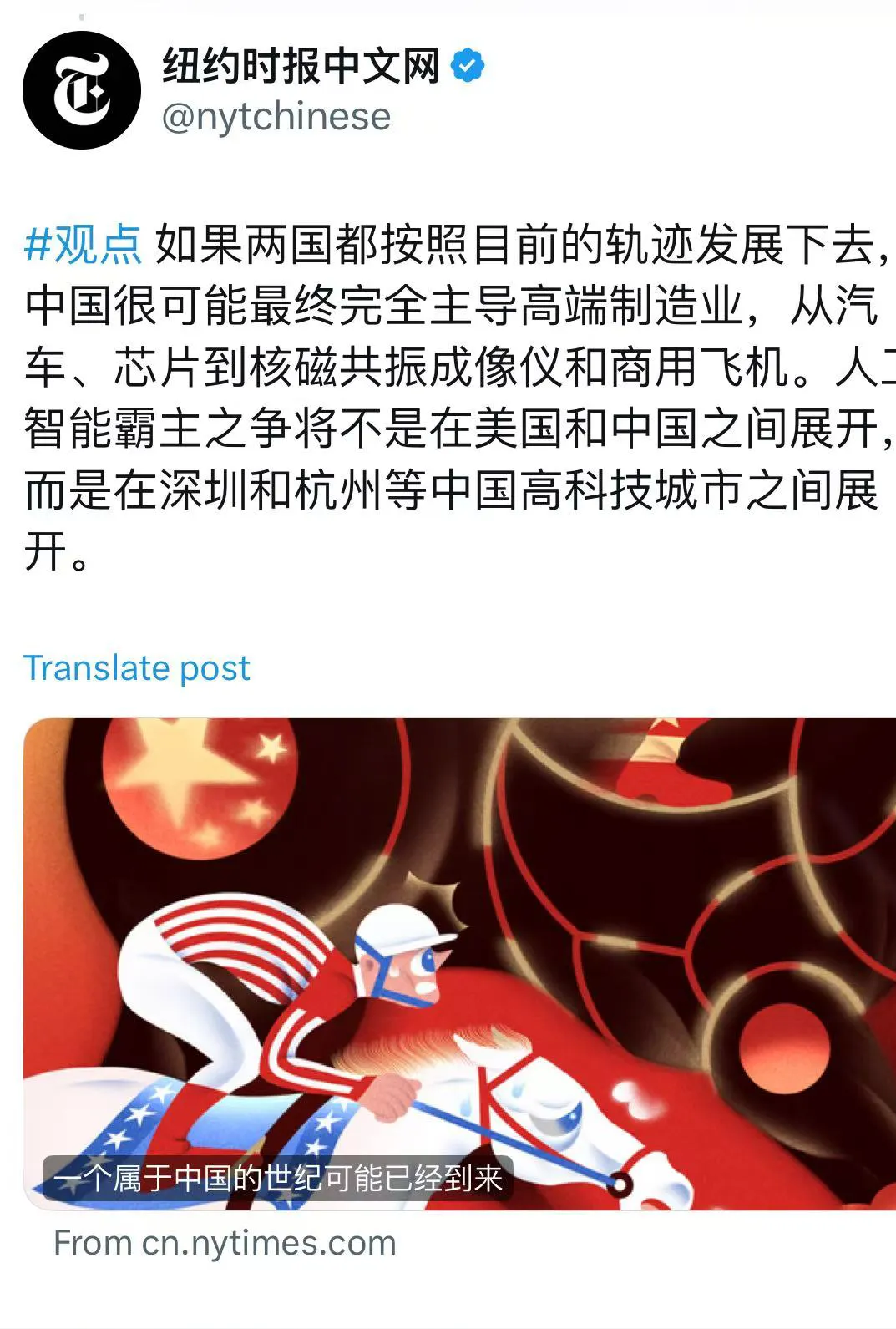

万万没有想到,纽约时报竟然在其5月19日的文章中做出惊人判断,说道:“如果两国都按照目前的轨迹发展下去,中国很可能最终完全主导高端制造业。”“一个属于中国的世纪可能已经到来。”之所以如此,是因为纽约时报吃惊地发现,我们在钢铝、造船、电池、太阳能、电动汽车、无人机、5G设备、消费电子产品、高铁等多个行业,已经成为世界范围内的巨头。在纽约时报将"中国世纪"的预言重新置于聚光灯下时,人们惊讶地发现,这场制造业革命正以不同于任何历史先例的方式展开。与19世纪蒸汽革命时期的黑烟滚滚、20世纪电气化时代的流水线轰鸣不同,这场由中国引领的产业变革呈现出"静水深流"的特质——没有硝烟弥漫的贸易战宣言,没有高调的意识形态输出,却在每个技术突破与产业升级的细节中重塑全球经济版图。中国制造业的崛起颠覆了传统"微笑曲线"理论。在珠三角的无人机工厂里,大疆创新工程师将飞行控制系统成本压缩到十年前的五分之一,同时让产品性能提升三倍;长三角的新能源汽车产业集群中,蔚来汽车的换电站网络与宁德时代的电池研发形成共生关系。这种全产业链深度协同的模式,创造出了西方经济学教科书难以解释的"超微笑曲线"——研发、制造、服务各环节都在持续创造超额价值。在东莞的智能工厂,工业机器人24小时精准运作,生产线上每53秒就有一部智能手机诞生。这种制造效率不是简单的规模效应,而是智能制造系统、供应链管理、技术工人培训体系的深度融合。当德国工业4.0还在探讨机器互联时,中国的灯塔工厂已经实现从原材料采购到产品交付的全流程数字化闭环。杭州的云计算数据中心每天处理着全球1/5的电商数据,深圳的5G基站以每周新增1500座的速度铺开。数字基础设施的"超饱和投入"形成独特势能,让AR眼镜生产线可以直接调用云端AI质检系统,让新疆的光伏电站实时接入长三角的智能电网。这种基础设施与制造能力的共振,正在改写全球产业竞争规则。埃塞俄比亚的农业无人机喷洒着深圳制造的生物农药,阿根廷锂矿山的无人驾驶卡车装配着苏州研发的导航系统。中国制造正在将前沿技术转化为"可负担的进步",让发展中国家跳过传统工业化阶段,直接进入智能时代。这种技术普惠模式打破了西方主导的"技术梯度转移"理论,创造出平行进化的新可能。在曼谷街头,长城汽车的电动皮卡与特斯拉比肩而行;在里约热内卢的贫民窟,华为的通信设备让数字支付成为可能。这些场景折射出中国制造的新哲学:技术创新不应是少数人的奢侈品,而应成为改善人类生活的普惠工具。这种价值取向正在重塑全球技术伦理标准。当欧洲还在争论碳关税细则时,中国光伏企业已帮助巴基斯坦建成南亚最大清洁能源基地;当美国讨论基建法案时,中国工程机械已在东南亚参与建设12条跨境铁路。这种发展优先的实践智慧,为全球南方国家提供了工业化进程的"第三种选择"。深圳-香港-广州创新走廊聚集着全球35%的PCT国际专利申请,长三角的量子实验室每周产生3项颠覆性技术突破。这种创新爆发不是偶然现象,而是基础教育投入、工程师红利、应用场景丰富的化学反应。中国正在证明,创新可以发生在实验室之外的工厂车间、市井巷陌。从新加坡的无人港口到迪拜的智能城市,中国解决方案展现出惊人的适应性。这种"技术-文化"的兼容能力,源于制造业升级过程中形成的独特方法论:既保持核心技术的自主可控,又开放融入全球创新网络。这种"自主开放"模式正在定义新的全球化范式。在肯尼亚的医疗无人机配送站,在沙特的新未来城工地,中国制造不仅输出产品,更在传递一种发展理念:技术进步应该消弭数字鸿沟而非加深分化,产业升级必须与环境可持续相统一。这种带着东方哲学智慧的工业文明,正在为人类共同进步提供新选项。站在历史的长河中回望,中国制造业的崛起不是某个国家的独角戏,而是人类工业文明进入新阶段的标志性事件。这场变革的价值不在于取代谁或超越谁,而在于证明:当技术创新与普惠理念结合,当产业升级与可持续发展同行,人类完全可以在不重复殖民掠夺、环境透支的老路情况下,创造出更具包容性的现代化路径。纽约时报所谓的"中国世纪",实质是人类共同探索更美好未来的世纪。在这个过程中,中国制造的真正遗产,或许是为世界提供了一种超越零和博弈的发展可能性。