2020年,郑强教授站在衡水中学的讲台上,向台下发问:“咱们中国有这么一位科学家

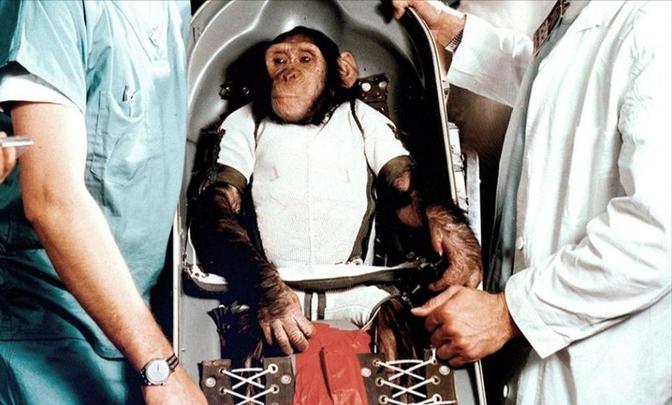

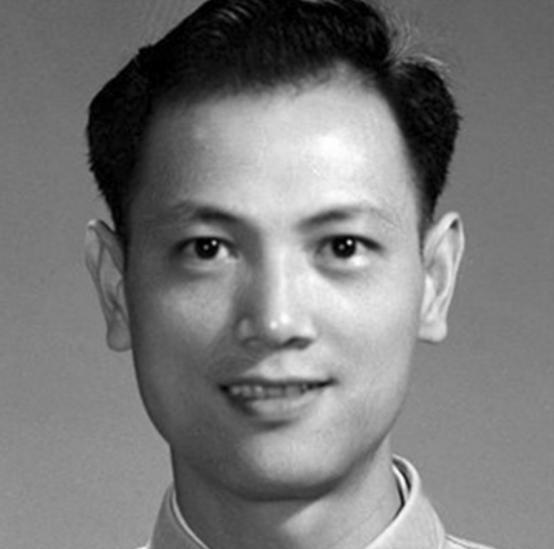

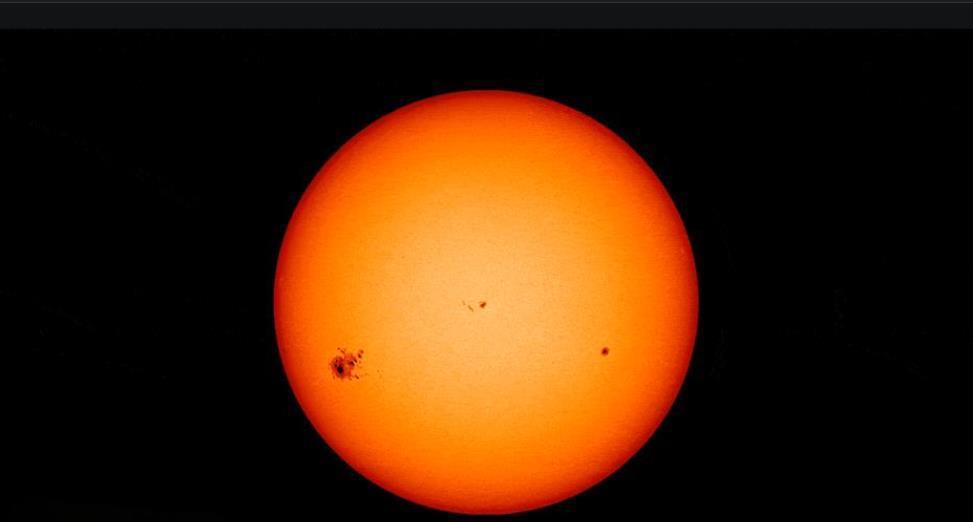

2020年,郑强教授站在衡水中学的讲台上,向台下发问:“咱们中国有这么一位科学家,一个人就拿遍了六项国家级荣誉勋章——你们知道他是谁吗?”当时在场的有来自全国各地的三千名校长,大家面面相觑,竟无一人能答得上来。“哎呀,真是没想到啊,黄猴子竟然也买得起皮大衣了。”——1948年,英国爱丁堡的一家商店里,这句话像针一样扎进程开甲的耳朵。他攥紧手里那件刚买的皮大衣,指节发白。那时候他已经是英国皇家化学工业研究所的研究员,年薪750英镑,可钱和学位换不来平等。他默默走出店门,心里烧着一团火:总有一天,要让全世界正视中国人。转机来得猝不及防。1949年4月,程开甲在新闻里看到:四艘英国军舰在长江挑衅,却被中国军队打得挂白旗投降。他当场热血上涌——祖国站起来了,它需要我。没犹豫,他扔下英国的高薪职位直奔回国。先在浙大、南大教书,写出中国第一部《固体物理学》,默默培养物理人才。直到1960年,一纸调令把他拽进北京“九所”。神秘领导只说了一句:“国家需要你。”程开甲心知肚明:这是要搞核武器。他答得干脆:“愿意付出一切。”从此,他在学术界“消失”了。转战罗布泊,整天算数据、搞模拟,甚至食堂排队时都不自觉地在空中比划公式。邓稼先曾拍他肩膀:“老程,歇会儿吧,路还长。”但他停不下来。1964年10月16日,中国第一颗原子弹炸响罗布泊。程开甲看着腾起的蘑菇云,眼泪直往下掉——中国终于有了不怕欺负的底气。这还没完。他接着搞氢弹、钻地下核试验,甚至亲自爬进核爆后的地下坑道取数据。1967年氢弹成功,1969年首次地下核试验完成,中国核试验全面转入地下。前后三十多次试验,他主持的次次成功,“核司令”的称号就这么来了。可直到1999年“两弹一星”功勋奖章颁发,程开甲这个名字才第一次被公众知晓。这时候人们才发现,这位默默无闻40年的科学家,居然拿遍了国家最高科技奖、“八一勋章”、“人民科学家”等六大顶级荣誉。2018年,程开甲去世,享年101岁。但最让人唏嘘的是,哪怕他贡献至此,依然少有人知。郑强在衡水中学的讲台上痛心疾首:“你们校史馆里挂的都是发财当老板的学生,却认不得一个国家功勋——这是教育的悲哀!”