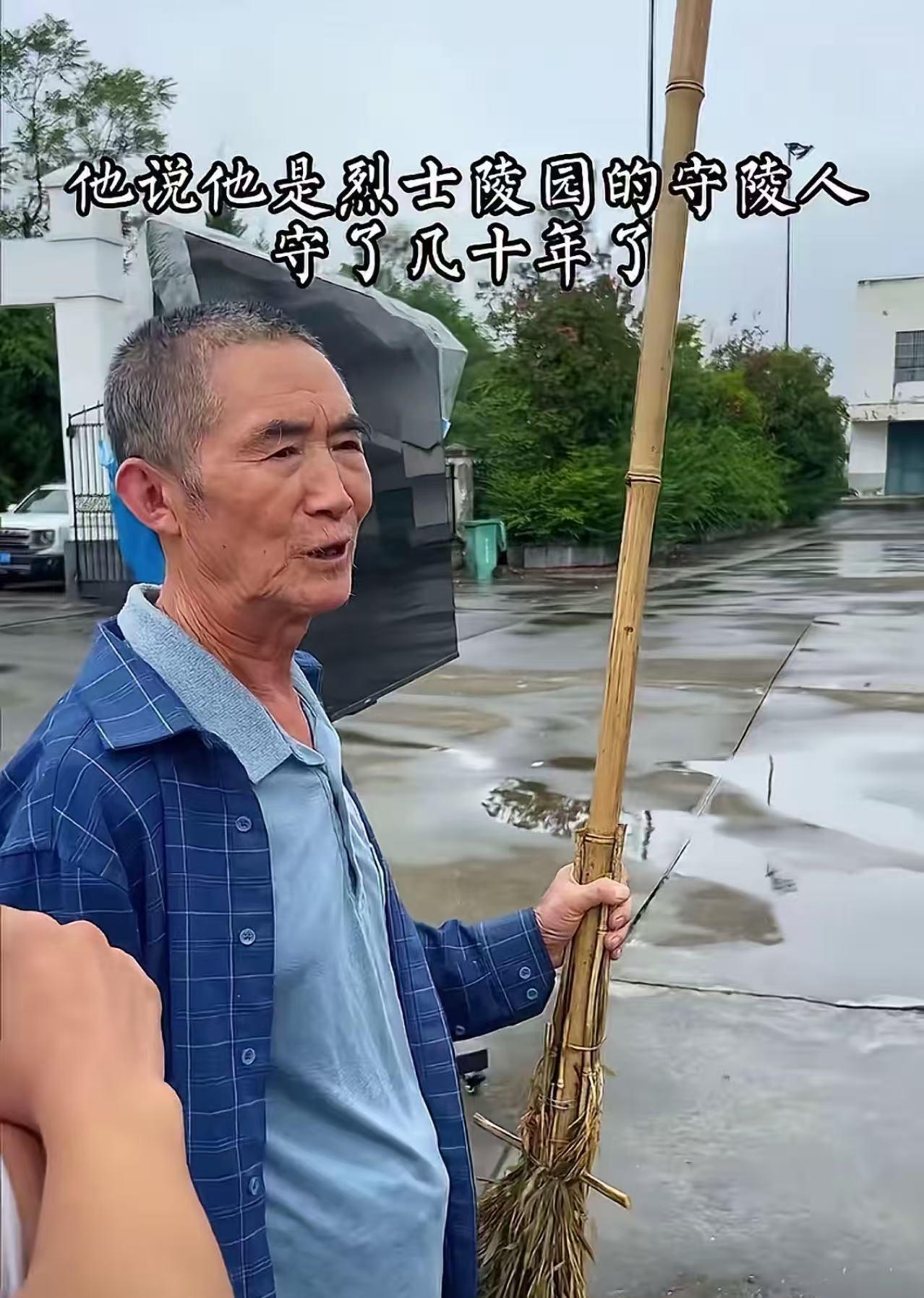

求路人调试,在陵园用电视播放阅兵的老人叫吴开茂,69岁高龄的他干此公益十余年,每

求路人调试,在陵园用电视播放阅兵的老人叫吴开茂,69岁高龄的他干此公益十余年,每月只几百元微薄补贴。那天他在路口站了很久,当小伙随他走到电视机旁时,老人一句话让所有网友瞬间泪目!事情发生在9月3日的陕西安康岚皋县烈士陵园,从户外环境看,这里青山环抱、十分幽静,夜雨洗礼后,整个陵园素雅整洁。这一天上午要阅兵,为了让英雄烈士们看到祖国的繁荣强大、英灵永安,老人在前一天就从亲戚家借来了大电视,想陪这群看不见的英雄,共同度过这一伟大时刻。电视摆放在陵园广场中间,屏幕正对着纪念碑,他前一天就让人将电视调试好,这满满的细节,体现了用心和尊重。然而现在的电视不像过去,一打开就能播放,等到老人第二天早上过来,电视又需要重新进行调控。整不明白的吴开茂只能去路边等待,希望有年轻人开车路过,自己拦车求助帮忙。陵园位置比较偏僻,山路弯弯平时也没什么人,他一等就是好几个小时,这一点从电视调试成功后,阅兵已经进行到方队经过可以看出。当小伙开车随老人来到空荡荡的陵园后,眼见周围无人,他忍不住问了一句:“在这里放电视,给哪个看呢?”只见老人哽咽了一下,伸左手指了指刻着“革命烈士永垂不朽”的纪念碑,沉重地说道:“给……,给他们看!”是啊,无数革命先烈抛头颅、洒热血,一代代先贤不懈努力,才有如今繁荣富强安定的中国。这盛世壮景,我们震撼,他们也更加想亲眼看到。有一句歌词写得特别好:如果说你曾苦过我的甜,我愿活成你的愿。祖辈父辈承受战争与贫困的苦难,换取子孙后辈和平富足的甜美,后辈承担延续父辈理想,用奋斗让国家更加强大。在老人打开电视,给烈士英灵播放阅兵式的那一刻,一切都具象化了!也难怪网友们会鼻子发酸、双目微红。69岁本该是含饴弄孙、安享晚年的时候,老人却在烈士陵园坚守,他在此公益岗位已经干了十多年,每年补贴也就6000元左右,一个月仅500元。整个烈士陵园十分干净整洁,在调好电视播放阅兵时,老人并没有闲着,而是去清理纪念碑上的各处积水,细心细腻且温柔。在他眼里,那里不是冰冷的文字和无言的石块,是革命烈士、前辈先哲,英灵永驻不应该被遗忘,他们在冥冥中也能够感受到一切。吃水不忘挖井人,祖国的今天已今非昔比!革命前辈们,这盛世如你们所愿……【关注@小讼言案,为您分享更多精彩】(来源:人民日报)