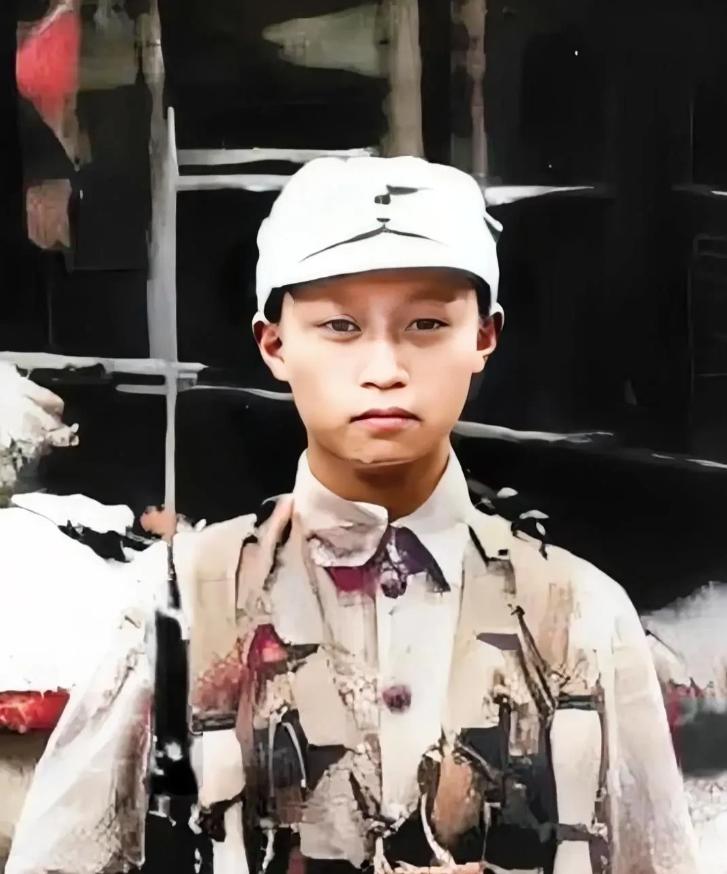

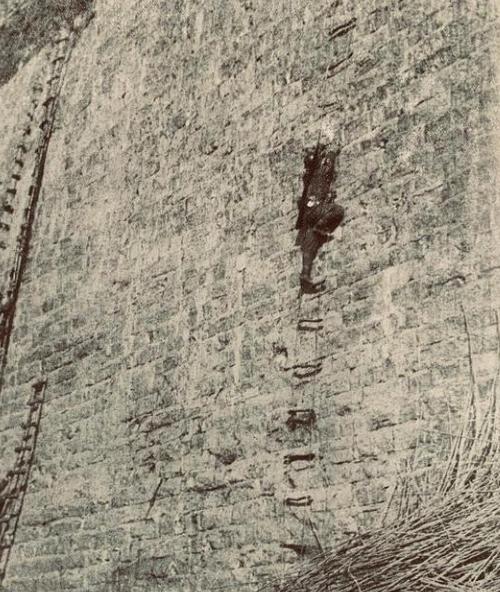

南京保卫战,唐生智认为南京高大的城墙,可以阻挡日军爬上来,就是炮轰也不怕。但是,日军出动了150毫米和240毫米重型大炮。一共发射1600发150和240重炮炮弹轰开南京城墙。一提起南京保卫战,很多人第一反应就是“惨”,第二个就是“乱”。但很少有人去琢磨一个问题:当时负责南京卫戍的总司令唐生智,他到底哪来的底气,敢在上海已经丢了、大军西撤的情况下,喊出“誓与南京共存亡”的口号?他最大的底气,就是他脚下那座城——南京城。南京城墙不是一般的城墙。那是朱元璋老爷子当年倾全国之力修的,世界第一大城垣。平均高度12米,最关键的是厚度,底部最宽的地方有20多米,顶部也能跑马。用的都是加了糯米汁、石灰的特制大砖,一块砖上都刻着工匠的名字,质量问题直接追责到人。几百年来,这墙别说刀砍箭射了,就是一般的火炮过来,也跟挠痒痒似的。唐生智,湖南人,典型的“霸蛮”性格。在他看来,这么高大坚固的城墙,日军总不能长翅膀飞上来吧?就算他们有炮,能有多厉害?无非就是当时常见的75毫米山炮、野炮,那玩意儿打在南京城墙上,最多也就崩掉一块皮。他的这个想法,在当时看,不能说完全没道理。这是一种基于过往经验的“线性思维”。在他的战争剧本里,日军最多就是围城,然后派步兵像蚂蚁一样往上爬,守城的国军兄弟们居高临下,往下扔手榴弹、滚木礌石,或者干脆用机枪扫,这仗不就能守住了吗?守到国际社会干预,守到武汉的援军过来,不就赢了吗?可惜,他面对的,是一个已经把战争这门“手艺”玩到工业化、体系化的对手。日本人根本就没打算跟他玩爬墙的游戏。淞沪会战一打完,日军就跟打了鸡血一样扑向南京。领头的叫松井石根,这家伙心里憋着一股火,急着要拿下中国的首都,给自己的“战功”加个码。他们运来的东西,彻底超出了唐生智的认知范围,日本的150毫米和240毫米重炮。150毫米的,是日本的“四年式十五糎榴弹炮”,炮弹一颗就有几十公斤重,跟个煤气罐似的。这玩意儿在当时就算攻城利器了。但真正的大杀器,是那个240毫米的“四五式二十四糎榴弹炮”。这玩意儿是个不折不扣的巨兽,光炮身就重达38吨,炮弹一颗200公斤,差不多是三个成年男子的体重。这种级别的重炮,本来是用来轰击要塞和港口的,压根就不是野战部队该有的装备。但日本人为了速战速决,硬是费了九牛二虎之力,拆解开用火车、轮船、甚至临时铺设的轻便铁路,一点点运到了南京城下。当这些钢铁巨兽在紫金山、雨花台等地架起来,对准南京城墙的时候,这场仗的性质就彻底变了。这不再是冷兵器时代的城墙攻防战,而是工业时代对农业时代的降维打击。12月10日,日军总攻开始。唐生智还在城头鼓励将士,说我们的城墙固若金汤。但城外的炮声,已经跟他听过的完全不是一个量级了。那种沉闷、撕裂空气的巨响,每一次都让大地跟着颤抖。日军的重炮阵地,就离这儿不远。炮兵观测员通过望远镜和电话线,精确地计算着射击诸元。然后,一发又一发200公斤的重磅炮弹,带着尖啸,划破南京冬日阴冷的天空,狠狠地砸在光华门的城墙上。第一发命中,城墙剧烈一震,碎石和尘土像瀑布一样落下。守城的教导总队官兵可能还有点懵,心想这炮劲儿真大,但墙没倒。紧接着,第二发、第三发……日军玩的不是乱轰,他们玩的是“定点清除”。十几门重炮,对着光华门城墙的同一个位置,进行着持续、精准、毁灭性的敲击。这就像一个铁匠,用一把想象不到的大锤,不知疲倦地砸向铁砧的同一个点。城墙上的中国守军,根本无法反击。他们的炮够不着那么远,就算够得着,威力也无法跟对方抗衡。他们只能眼睁睁看着自己最信赖的屏障,在一下又一下的重击中,开始出现裂缝,然后是坑洞,最后……“轰隆——”一声巨响,光华门段的城墙被硬生生撕开一个巨大的缺口。缺口一开,等待已久的日军步兵就像潮水一样涌了上来。守城的中国军人也都是铁血汉子,他们用血肉之躯去堵那个缺口。冲上去,倒下来,再冲上去……光华门这个缺口,被双方的尸体填平了好几次。战斗之惨烈,以至于日军的战史都不得不承认,在这里遭到了“未曾有过的顽强抵抗”。但物理上的规律是无法用意志改变的。一个缺口被堵上,重炮会继续轰开第二个、第三个。据战后统计,在短短几天的攻城战中,日军向南京城墙,特别是光华门、中华门等关键节点,倾泻了超过1600发重型炮弹。唐生智的“铜墙铁壁”,就这么被简单粗暴地砸烂了。他最大的依仗,成了最大的笑话。当城墙被突破,他脑子里那根弦也就断了,最后的心理防线也崩溃了。这才有了后来那个混乱到极点的撤退命令,最终导致了人间惨剧。这是不是唐生智一个人的锅?他肯定有指挥失当、盲目自信的责任。但更深层次的,这其实反映了一个时代、一个国家在面对技术代差时的那种无力感。