路透社:中国测试登月器!2030年前将首位中国人送上月球! 路透社8月7日北

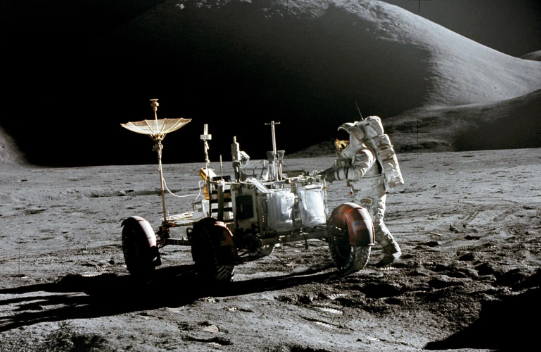

路透社:中国测试登月器!2030年前将首位中国人送上月球!路透社8月7日北京消息,新一代载人登月器的首次测试圆满成功!这意味着,中国人登上月球的梦想又近了一步,按照计划,我们有望在2030年前看到中国航天员在月球上留下第一个脚印。这次测试的登月器可不简单,它是专门为载人登月任务设计的"太空专车",和之前的嫦娥探测器不同,它不仅要能安全着陆月球,还要能把宇航员平安带回地球。据专家介绍,这个新家伙有很多"黑科技":可以自己避开月面上的障碍物,能精准控制降落速度,还能适应月球表面的复杂环境。虽然官方没有公布测试的具体画面,但航天爱好者们已经脑补出了很多精彩场景,有人说可能是在地面模拟月球环境做的悬停测试,就像无人机在空中定点一样,也有人猜测是在测试紧急情况下的自动避险功能,美国一位航天专家评价说:"中国航天走的每一步都很稳,他们正在用最稳妥的方式实现登月目标,"中国航天制定了清晰的登月规划,分为三个阶段:首先完成空间站建设(目前已实现),随后推进载人登月任务(现阶段重点),最终以月球为跳板开展深空探测。这种循序渐进的方式特别"中国式"——不搞突击冒进,而是稳扎稳打,就像玩游戏要先练级再打老怪一样,中国航天先通过嫦娥系列任务积累了丰富的探月经验,现在才开始挑战载人登月的"高难度动作"。现在全世界都在掀起新一轮"登月热",美国说要2026年重返月球,印度也在摩拳擦掌,日本、欧洲都没闲着,但中国的玩法不太一样:我们坚持自主研发,从火箭到宇航服都要自己造,不过中国也一直表示愿意合作,比如嫦娥六号就会搭载法国、意大利等国的科学仪器。有专家分析说,中国这种"自力更生+开放合作"的模式很聪明,既不会受制于人,又能广交朋友,美国有智库甚至担心:要是中国先在月球建基地,可能会改变太空"游戏规则"。登月可不只是为了在月球上插面国旗那么简单,这代表着科技实力的巅峰,就像60年代美国阿波罗计划带动了整个科技产业一样,中国的登月计划也会推动无数高科技领域的发展。月球上有很多宝贵资源,比如氦-3可能是未来清洁能源的重要原料,月球两极的水冰可以解决驻月人员的饮水问题,谁先开发利用这些资源,谁就能在未来太空开发中占据主动。最重要的是,登月承载着中华民族千年的梦想,从古代嫦娥奔月的传说,到如今真的要送宇航员上月球,这个跨越千年的梦想即将成真,当中国航天员真的站在月球上回望地球时,那将是所有中国人的骄傲时刻。当然,要实现这个目标还有很多难题要攻克,比如怎么保护宇航员不受太空辐射伤害,怎么在月球上长期生存等等,但中国航天已经用事实证明:只要脚踏实地,一步一个脚印,就没有到不了的远方。看到中国航天的进步,真的特别让人振奋,最让我感动的是,中国航天既有仰望星空的浪漫,又有脚踏实地的务实,比如给登月器取名"嫦娥",既延续了传统文化,又装载着最先进的科技。中国航天的"后发优势"也很值得思考,不像当年美苏太空竞赛那样砸钱,而是精打细算,用最合理的投入获取最大的回报,这证明太空探索不一定要"烧钱",科学规划同样能到达星辰大海。最后想说,探索月球应该是全人类共同的事业,希望各国能放下成见,在太空探索中多些合作,想象一下,当不同国家的宇航员在月球上相遇时,他们看到的应该是一个没有国界的地球家园,到那时,或许我们才能真正理解"人类命运共同体"的意义。