将英语“踢出”高考,取消主科地位?教育部回应来了!谁料到,螳螂捕蝉黄雀在后,“新

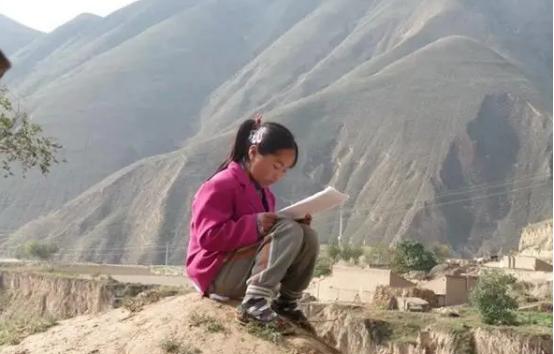

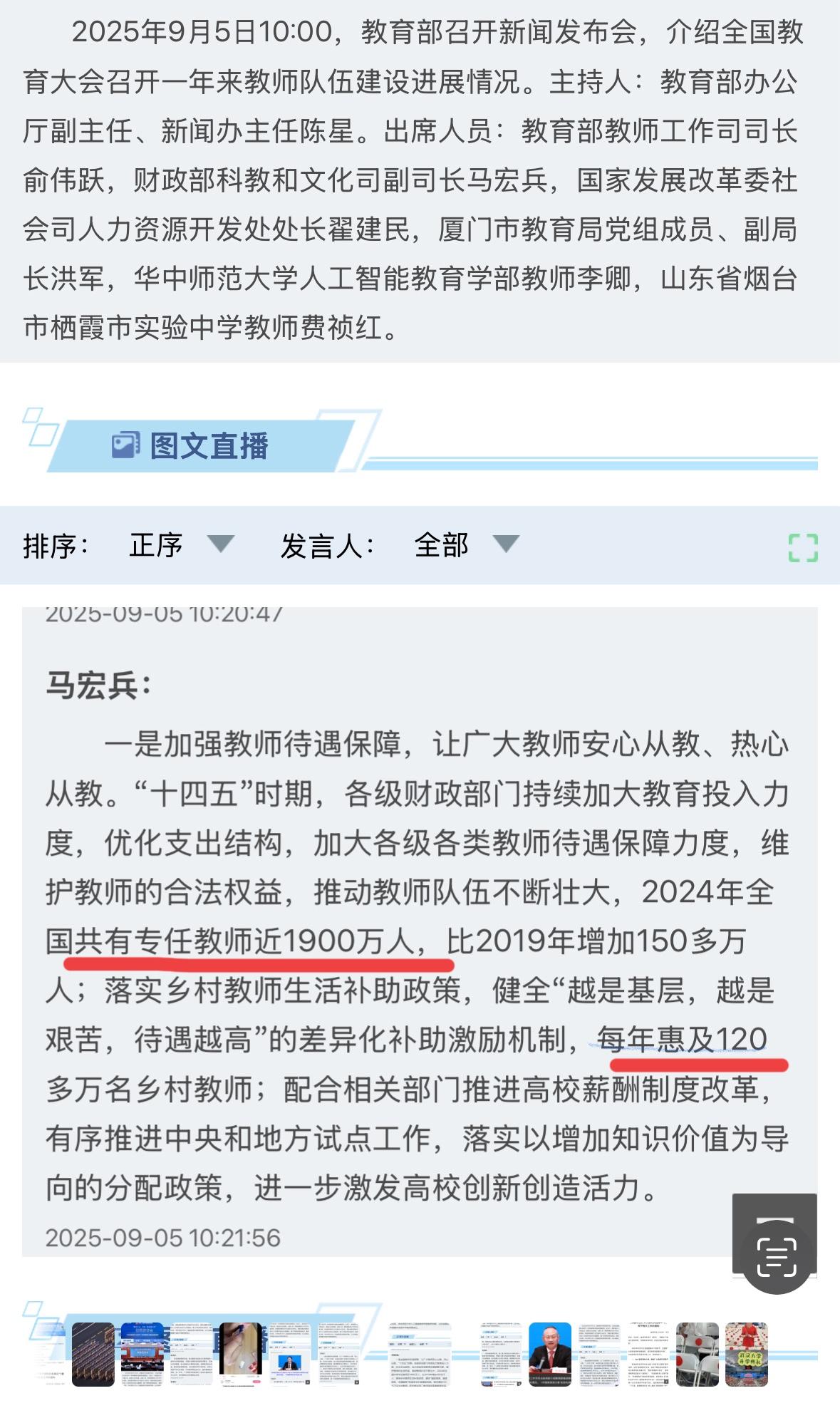

将英语“踢出”高考,取消主科地位?教育部回应来了!谁料到,螳螂捕蝉黄雀在后,“新教改”实施后,急哭一众家长:这比英语还难!郑强更是毫不留情痛斥:”现在很多人说不会英语的就是'文盲",说这种话的人才是真正的'文盲"!”这几年总有人吐槽英语占分太高、学习负担重,甚至说“英语热”挤压了传统文化学习空间。不少人呼吁高考取消英语,或者至少降为副科,这类声音时不时就上热搜,民间争论从来没停过。而教育部最近一次新闻发布会上,相关负责人被问到这个话题,并没有直接说“取消”,而是强调:“高考改革必须统筹考虑学科定位、学生负担和社会实际需求。目前英语仍具有重要的工具性和人文性,但未来会优化考试内容和方式。”意思很明白:英语不会踢出高考,但可能会改。本来大家焦点还在英语身上,没想到“螳螂捕蝉,黄雀在后”,“新教改”已经悄悄铺开了。2025年秋季学期开始,全国中小学启用新版课程标准和使用新教材,语文、历史、道德与法治三科变化最大。尤其是语文,以前孩子背几首古诗、读几篇范文可能就够用,现在新课标直接大幅增加传统文化内容和阅读要求。小学就要接触小古文,初中必背古诗文从60篇增加到70多篇,还明确要求整本书阅读,比如《红楼梦》《乡土中国》等列入必读,作文也不只考风花雪月,更多要关联现实、表达观点。一些家长翻完新教材和课标后,真的急哭了。一位北京妈妈在家长群吐槽:“我儿子才四年级,现在作业里就有《世说新语》选段,虽然只是小短文,但好多字我都不认识!英语我还能掏钱请外教,这古文我咋教?”另一位江苏家长说:“以前英语报班就行,现在语文改革更考验积累和思维,不是刷题能解决的。孩子时间就那么多,英语还没搞完,语文难度又升一级。”没想到吐槽声中,前太原理工大学党委书记郑强教授又一次开炮,他向来敢说,这次也没客气。他在一场教育论坛上直言:“现在有些人动不动说‘不会英语就是文盲’,要我说,讲这种话的人才是真文盲!英语重要,但不是唯一重要的学科。语言是工具,不能工具压过了文化根本。我们现在教育最大问题不是英语学太少,而是母语底子太薄、文化自信不足!”郑强这话迅速传遍全网,有人鼓掌称快,说他敢戳破真相,也有人反驳,说国际化背景下英语能力依然关键。回过头看教育部其实早在2022年就发布了新课标方案,2025年全面推行并不是突然袭击,只是此前大家注意力被“英语要不要踢出高考”吸引,没意识到语文教学改革幅度这么大。而高考英语到底会不会取消主科地位?目前没有任何官方文件明确这么说。根据现有政策英语仍列入高考统考科目,但部分省份允许一年两考,取较高分计入总成绩,未来或许会继续调整,但短期内不可能直接“踢出”。说到底教育政策改革从来不是简单“取消什么”“增加什么”,而是结构性调整。降低英语比重呼声高,但语文难度提升,其实是在平衡学科权重,既要对外开放,又要扎根传统。家长焦虑也能理解:无论英语还是语文,改革最终会落到孩子身上,考试指挥棒一动,学习策略就得跟着变。以前猛补英语,现在得熬夜背古文,以前刷数学题,现在要啃哲学社科类整本书,孩子累,家长更累。但换个角度看,这次教改明显在引导学习方式转变,不再是死记硬背和机械刷题,更强调阅读深度、文化积淀和独立思考,长远来看,这不是坏事。只是现实骨感:教育资源并不均衡,不是所有家庭都能轻松应对这种转变,普通家庭孩子如何跟上?农村学生怎么适应?这些才是教改落地时真正要解决的难题。眼下,争论还在继续,有人呼吁减负,有人强调素质;有人说英语不能弱化,有人说中文更重要。或许没有绝对正确的答案,但每一次讨论都在推动教育向前。对此您有什么看法,可以在评论区留言讨论!!!(参考资料:将英语“踢出”高考,取消其主科地位?不曾想,螳螂捕蝉黄雀在后,“新教改”实施后,急哭一众家长:“这比英语还难!孩子可怎么办?”海峡导报2025-08-1210:28)