🐼终于明白了!美国为何想要中国嫦娥六号的月壤,因为中国每次公布的成果,都是

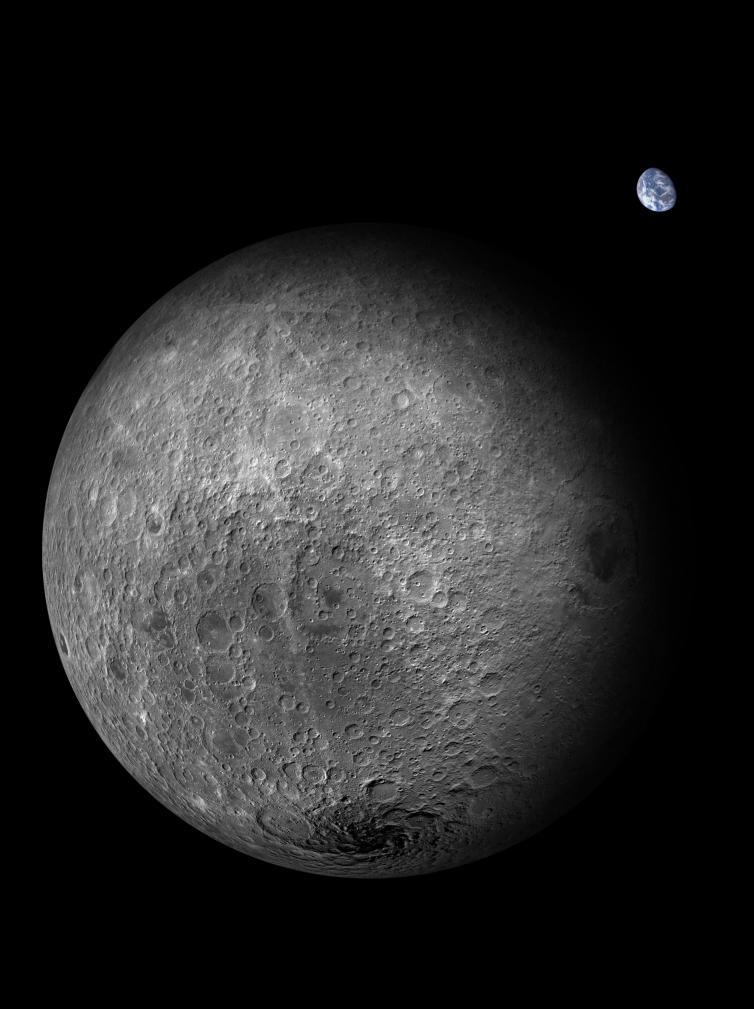

🐼终于明白了!美国为何想要中国嫦娥六号的月壤,因为中国每次公布的成果,都是在颠覆大家的认知!让争议性确定下来。嫦娥六号的样本来自南极-艾特肯盆地,里头有低钛、低铝、低钾的玄武岩,成分跟美国和苏联以前带回的完全不一样,含了32.6%的斜长石、19.7%的辉石,还有29.4%的非晶质玻璃。这些东西就像月球的“档案”,能告诉我们月球背面为啥跟正面长得不一样。更厉害的是,样本里还有2.5亿年前的火山岩,远比阿波罗样本那30亿年的“老古董”年轻。这说明月球背面的火山活动持续时间比我们想的要晚得多,可能还藏着深层地幔的秘密。科学家猜,远侧的巨大撞击可能挖出了月球内部的物质,这些线索要是真在嫦娥六号的样本里找到,就能帮我们搞清楚月球是怎么形成的,甚至地球早期的故事也能多几分答案。嫦娥六号的月壤里居然藏着水资源的希望,2024年8月,中国科学家研究发现,月壤里因为太阳风的关系存了不少氢元素。把这些土壤加热到1000摄氏度以上,氢跟氧化铁一反应,就能生成水汽,每吨月壤能榨出51到76公斤水,换算下来就是100多瓶500毫升的矿泉水。这可把“月球是干巴巴荒漠”的老观念给推翻了,水在月球上有多重要?月球的重力只有地球的六分之一,从那儿发射火箭成本低得多。如果能用月壤造水,甚至分解成氢燃料,未来建月球基地、往火星飞可就省事多了。美国人当然也眼馋这个发现,他们的阿波罗样本大多来自月球近侧,没这种多样性,嫦娥六号的成果正好补了他们的短板。说到这儿,美国为啥这么想要中国的月壤?除了科学价值,还有战略考量。月球资源不只是实验室里的宝贝,更是未来太空经济的关键,中国已经放话,嫦娥六号的样本会在两年后开放给全球科学家申请,延续了嫦娥五号的合作模式。2023年,美国科学家就破例申请到了嫦娥五号的样本,绕过了2011年限制中美航天合作的规矩。现在美国航天局正在跟中国谈嫦娥六号样本的借用协议,明显是对这些月壤的独特价值心动不已。这种合作背后,不光是科学驱动,还有大国博弈的影子。月球资源谁先掌握,谁就在未来的太空竞争里占上风。中国的探月步伐也在影响国际格局,嫦娥六号的成功,让中国的国际月球科研站计划更吸引眼球,已经有俄罗斯、巴基斯坦、埃及等国加入,目标是2036年前建好月球基地。美国这边有自己的阿尔忒弥斯计划,也瞄准月球南极,想建长期驻留点。嫦娥六号的样本可能让两国找到合作的切入点,缓解点竞争的火药味,同时也为月球资源的公平分配铺路。毕竟月球是全人类的,科学发现得大家一起分享。回过头看,嫦娥六号的每一步都在改写我们对月球的认知,从远侧的独特地质到水资源的可能性,这些发现让月球从遥远的“死星”变成了资源丰富的新大陆。美国对这些样本的兴趣,其实是对中国探月实力的认可,比起阿波罗时代停滞了半个多世纪的美国,中国用嫦娥系列实现了从追赶到领先的飞跃。这些月壤不仅是科学的宝藏,更是未来深空探索的敲门砖。未来,月球可能会成为人类迈向火星的中转站,而中国正在用硬核成果,带着大家往前走。