NASA局长的预言成真了 中美正在进行太空竞赛! 9月11日外媒爆料,美

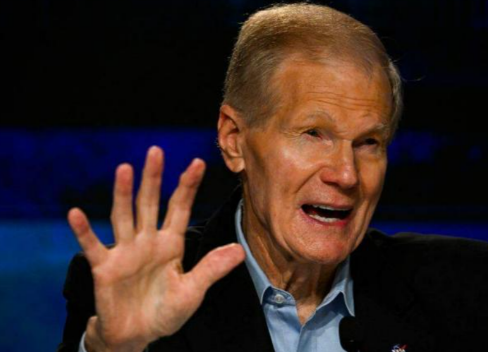

NASA局长的预言成真了中美正在进行太空竞赛!9月11日外媒爆料,美国为了限制中国航天发展,居然禁止了所有中国公民参与美航天项目,就算是有美国签证也不行!NASA局长前段时间刚说过中美在太空存在“激烈竞争”,没过多久就出台了这样的限制措施。明眼人都能看出来,这是针对中国航天快速发展的应对之策,看到中国航天发展迅速,美国慌了!美方有人担心中国会先于美国重返月球,甚至有人臆测中国会在月球上划地盘。这种想法其实挺有想象力的,但确实反映了部分美国政客的焦虑心态。美国这边推出的“阿尔忒弥斯”计划目标是重返月球,但这个计划推进得并不顺利。技术上遇到不少难题,比如飞船隔热罩有问题,SpaceX的星舰系统也还不够成熟。更重要的是资金压力很大,每次发射预计要花费40亿美元,这样的成本确实难以持续。而且美国每换一届政府,太空政策就会调整一次,缺乏长期稳定性,这对需要持续投入的航天事业来说是个硬伤。相比之下,中国的探月工程一步一个脚印,走得相当稳健。从绕月到采样返回,每个阶段都扎实完成。中国已经明确计划在2030年前实现载人登月,新一代载人运载火箭“长征十号”也在研制中。最难得的是,中国航天一直保持着自己的节奏,不急于求成,也不受外界干扰。其实美国对中国航天的限制不是从现在开始的,早在2011年,美国就出台了“沃尔夫条款”,禁止NASA与中国进行任何形式的合作,声称是出于“国家安全考虑”。但现在看来,这个条款反而成了美国自己设置的障碍,有时候美国方面表现出想与中国合作的意愿,但又不愿意解除这个条款,这就显得很矛盾。中国在航天领域一直秉持开放态度,如今我国已经和多个国家开展了航天方面的合作。这些国家中就有巴林、泰国等国家。这种开放合作的态度与美国的限制政策形成了鲜明对比。对于全世界来说,外层空间是人类的共同财富,不应该成为个别国家角力的竞技场。中国常说“各国的命运是一个整体”,在航天领域这个理念特别贴切。月球也好,火星也罢,都不应该被某个国家独占,而应该成为全人类共同探索和利用的空间。而美国之所以对中国航天发展如此敏感,恰恰说明中国航天取得了实实在在的进步。如果中国航天毫无建树,估计美国也不会这么紧张。之前我国在其他领域得到快速发展时,也遇到过类似的技术封锁和限制。但历史证明,西方越打压,我们越是不会退缩。现在的情况是,NASA计划在2026年进行载人绕月飞行,但真正的载人登月可能要等到2028年甚至更晚。有美国航天专家已经承认,除非出现重大转变,否则美国想要超过中国,还是有很大难度的。这说明在航天领域,急功近利往往距离目标越来越远。航天事业最能体现一个国家的科技发展,中国航天能够取得今天的成就,靠的是几十年如一日的坚持和努力,中国航天人一步一个脚印,走出了自己的发展道路。说实话,太空探索这么宏大而艰难的事业,本来应该全人类通力合作才对。就像国际空间站那样,多个国家共同参与,共享成果。可惜的是,美国方面的一些人总是抱着冷战思维,把航天领域看作零和游戏。实际上,航天探索风险高、投入大,合作才是明智的选择。对比我国航天的做法:始终向国际社会开放合作,共享月球科研样品,欢迎全球科学家参与研究。这种开放、合作共赢的态度,才是航天事业应该有的样子。随着中国航天不断取得新进展,会有更多国家愿意与中国合作,共同推进人类航天事业。当前中美在航天领域的这种态势,可能会持续一段时间。但长远来看,合作共赢才是正道。当人类想要真正有所获,需要的肯定是国际社会的共同努力,而不是某个国家的单打独斗。

![追觅这又搞什么新项目了?都上太空啦?[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/3151533317458740937.jpg?id=0)